В Петербурге может появиться конкурс на лучшее художественное решение для будущих станций метро

Работа с волонтерами

Более 40 волонтеров, среди которых искусствоведы, краеведы, историки, встретились с авторами проекта «Ленинград монументальный», чтобы вместе работать над сохранением произведений монументального искусства советского периода – архитектурной керамики, рельефов, росписи. По словам одного из его основателей, художника-монументалиста, члена Санкт-Петербургского Союза художников Михаила Антощенко, первая встреча посвящена знакомству и организационным вопросам.

«Мы познакомились с неравнодушными к культурному наследию людьми, которым интересно работать с архивами, собраниями библиотек, монографиями и публикациями, в том числе исторического характера, где есть информация о мозаиках, росписях, рельефах, барельефах, витражах, панно нашего города. Мы предложили волонтерам поучаствовать в поиске и систематизации информации о произведениях монументального искусства, – рассказывает Михаил Антощенко. – Участникам предстоит работать в полях, делая фото- и видеофиксацию объектов. Мы с коллегами планируем выдать волонтерам карточки, которые необходимо будет заполнять во время полевого исследования. В дальнейшем всю полученную нами информацию мы будем атрибутировать».

Помимо исследования состояния произведения, волонтеры смогут принимать участие в интервьюировании действующих художников-монументалистов, многие из которых являются авторами мозаики или панно в городе.

Пока для исследования выбраны Калининский и Выборгский районы города. При этом авторы проекта будут ориентироваться на место жительства волонтеров, и если участникам будет удобно исследовать произведения в других районах города, такая возможность будет.

Сотня произведений искусства

Отметим, что проект «Ленинград монументальный» работает 1,5 года. За это время, по словам эксперта, уже удалось выявить более сотни произведений монументального искусства.

«Благодаря помощи коллег, в том числе из архивов города, удалось атрибутировать работы ленинградского художника-монументалиста Анатолия Заславского. Мозаику его авторства мы обнаружили в Гатчине и в Ермилово. А также одну из самых ранних его работ второй половины 60-х годов XX века – «Слава Подвигу» на торцевой стене одной из школ Красногвардейского района. Она выполнена в технике сграффито, что является большой редкостью среди произведений монументального искусства в нашем городе. Кроме того, за это время нам удалось атрибутировать работы художника-монументалиста Юрия Пугачева, а также его коллег по цеху Евгения Захарова, Евгения Попова и витражиста Аркадия Натаревича», – рассказывает Михаил Антощенко.

Ключевое направление в работе проекта – издание печатного каталога с описанием и подробной информацией о произведениях монументального искусства Выборгского и Калининского районов города, их авторах, сюжетах и местонахождении. В его основу ляжет работа волонтеров. Каталог будет доступен всем.

Что сегодня исследователи относят к произведениям монументального искусства? В первую очередь это советская монументальная мозаика. Чаще всего в нашем городе можно встретить мозаику, выполненную в форме плитки. Такую в советские годы делали на комбинате «Победа». С ней чаще всего работали профессиональные художники. Во-вторых, это росписи, которые можно встретить как в интерьерах зданий, так и на фасадах. Отдельное внимание эксперты уделяют витражам. Кроме того, в Петербурге сохранились примеры архитектурной керамики. Последняя художника-монументалиста Владимира Лощина сегодня украшает здание Института цитологии РАН на Тихорецком проспекте, 4, а в Петроградском районе на улице Профессора Попова, 42, на фасаде здания ГИБДД можно увидеть рельеф, выполненный в технике сграффито. Его автор – вышеупомянутый художник-монументалист Юрий Пугачев.

По собственному желанию

«Сегодня в нашей стране нет единого механизма защиты произведений монументального искусства. Если здание не является объектом культурного наследия или у постройки есть статус памятника, но мозаика, роспись или панно не включены в предмет охраны, то впоследствии работы могут быть полностью утрачены, так как в этом случае никаких обязательств по их сохранению или восстановлению у собственника постройки нет», – говорит Михаил Антощенко.

По сути, сегодня единственным механизмом защиты остается личная заинтересованность и неравнодушие жителей города, в том числе собственников зданий, стены которых пока еще украшают произведения искусства.

В частности, любое физическое или юридическое лицо может обратиться в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры с просьбой уточнить предмет охраны здания и предложить включить в реестр объектов культурного наследия мозаику, роспись, сграффито или архитектурную керамику постройки.

«Мы с коллегами, как авторы нашего проекта «Ленинград монументальный», можем выступать в качестве инициаторов поправок в федеральное законодательство в области охраны культурного наследия о создании отдельной категории – реестра объектов монументально-декоративного искусства. Можем проводить работу по фиксации, сбору и систематизации информации о состоянии мозаик, росписей, рельефов, чем и занимаемся сегодня. Конечно, важно проводить культурно-просветительскую работу, рассказывая горожанам о нашем наследии за счет работы со СМИ, организации и проведения тематических фестивалей и лекций», – говорит эксперт.

На конкретных примерах

Конечно, объектов, которые необходимо взять под охрану, много. Авторы проекта «Ленинград монументальный» выделили несколько, которые требуют внимания властей уже сейчас.

Одной из них является композиция «Торжество жизни» на фасаде Института цитологии РАН по адресу Тихорецкий проспект. Автор произведения Владимир Лащинин создал ее в 1986–1987 годах.

«Сейчас композиция находится в аварийном состоянии – утрачена керамическая голова Пегаса, лицо Диоскура, часть платья. Зафиксированы трещины, разрушения смальты. Мы предлагаем поставить композицию на охрану как первой в городе работы в смешанной технике, а также инициировать ее реставрацию», – говорит Михаил Антощенко.

По мнению экспертов, под охрану следует взять мозаичный квадриптих «История государства Российского» в стенах Ижорского политехнического колледжа в Колпино Алексея и Павла Ольховичей. Композицию создали в 1984 году.

«Она находится в хорошем состоянии, но без охранного статуса. Мы предлагаем включить ее в реестр как выдающийся памятник советской мозаики», – считает эксперт.

Также во внимании нуждаются росписи в гимназии № 11 на 16-й линии В.О.,55. Среди авторов работы Владимир Табанин, Виктор Башков, Иван Говорков.

«Росписи не имеют музейного сопровождения, под угрозой из-за предписаний пожарных служб», – отметил Михаил Антощенко.

Имена и сюжеты известны

Одно из неочевидных мест, где можно встретить произведения монументального искусства, – это петербургский метрополитен. По словам Михаила Антощенко, волонтеры не будут исследовать панно и мозаику на станциях метро. Необходимости в этом нет.

«Как правило, работы в метро атрибутированы. Имена художников-монументалистов, сюжеты и год создания известны, так как это крупный инфраструктурный транспортный объект – петербургский метрополитен, который имеет хороший архив», – сказал эксперт.

Гармония архитектуры и смысла

Бывший главный художник Петербурга Иван Уралов вместе с коллегами работал над украшением шести станций метро – «Улица Дыбенко», «Достоевская», «Озерки», «Крестовский остров», «Спасская» и «Сенная площадь».

«Мы с коллегами приверженцы убеждения, что монументальная мозаика – это не просто красивая картина, переведенная в вечный материал, а это часть архитектуры, совершенно иной пластический язык, более лаконичный и графичный. Это всегда была совместная работа группы художников-монументалистов и архитектора. Мы стремились к достижению гармонии архитектуры и смысловой составляющей работы, которая вместе с темой проистекала из названия станции метро», – рассказывает Иван Уралов.

По его словам, художественное решение для станции «Улица Дыбенко» определено ее первым названием «Красные комиссары». Четкий ритм архитектурных членений, полированный серый гранит создают ощущение архитектуры 1920-1930-х годов такой, как в здании библиотеки В. И. Ленина, Мавзолея, здания НКВД. В оформлении использованы гиперболизированные и графические ритмы той эпохи: серп, пламя, штык, сноп, молот.

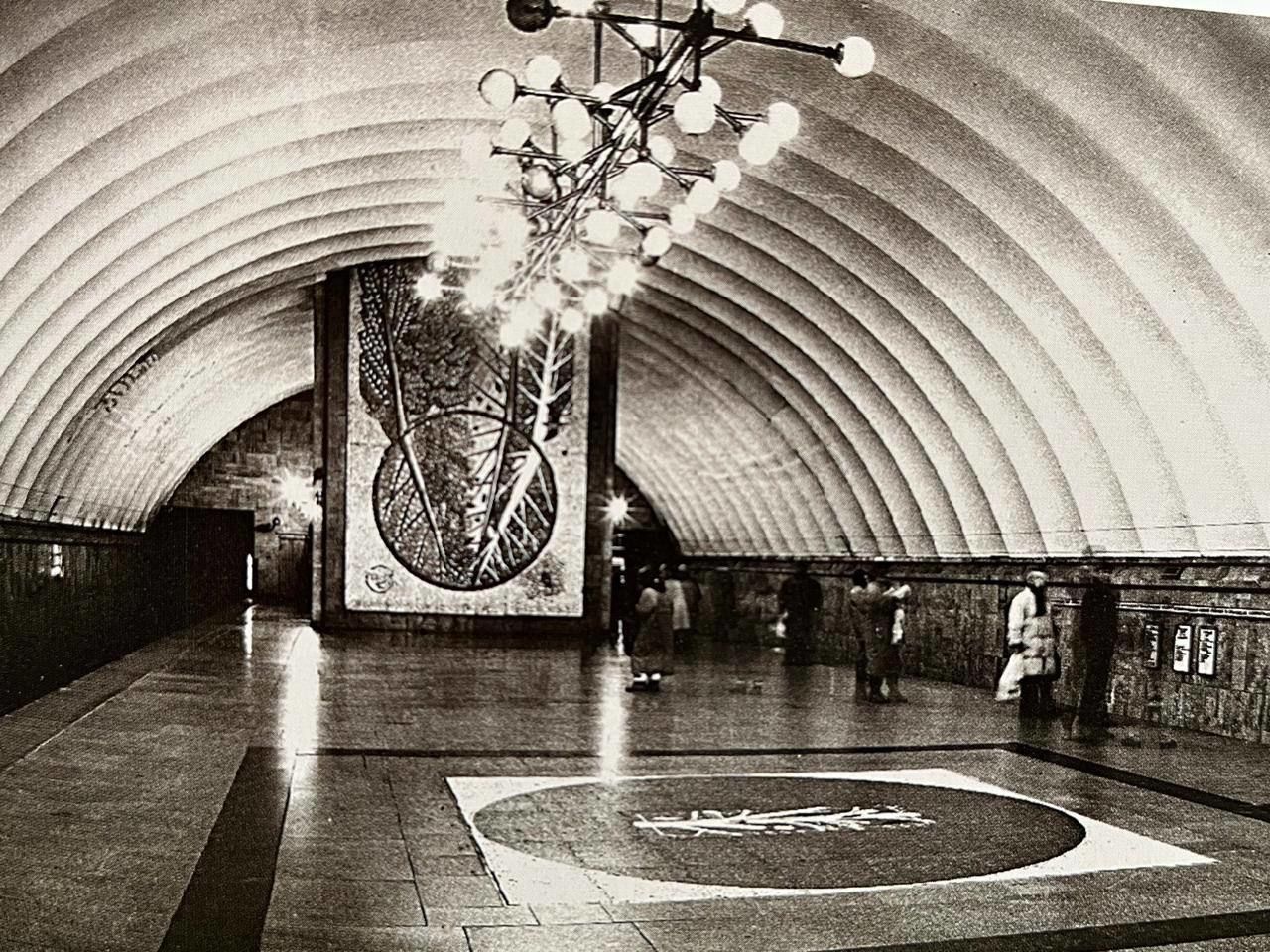

«На станции метро «Озерки» можно увидеть пейзажные композиции. Цикл мозаичных панно находится на торцевой стене подземного зала, а также на полу. Тот или иной элемент – своеобразный символ времен года. Весь изобразительный ряд характеризует условность и лаконичность. Думаю, горожанам нравится такая пейзажная тематика, когда есть возможность прикоснуться к природе», – считает эксперт.

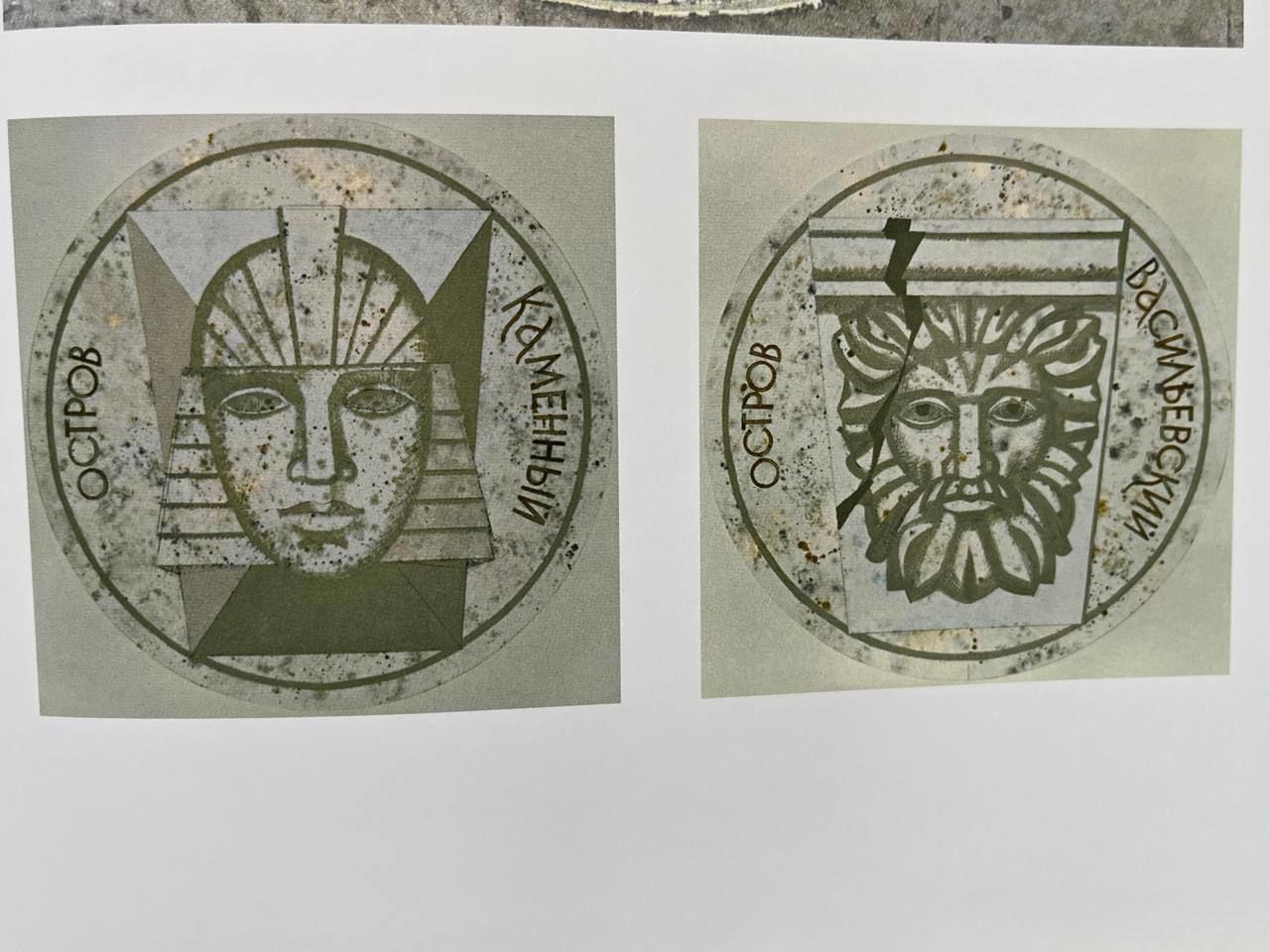

Станция «Крестовский остров», так же, как и «Озерки», расположена в зеленой зоне по-соседству с одним из больших парков Петербурга – Центральным парком культуры и отдыха. Близость к воде и определила содержание мозаик станции – символическое изображение рек, протекающих по территории города – Фонтанка, Малая Нева и тому подобное. Тонкие сближенные тона натурального камня, из которого набрана мозаика, говорят о поиске авторами гармонии в мозаичном изображении.

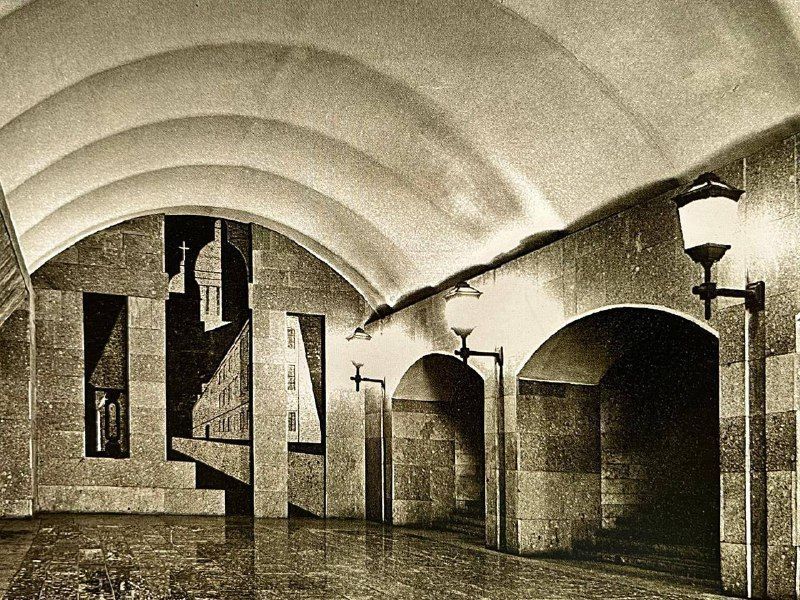

На станции метро «Достоевская» создано мозаичное панно «Петербург Достоевского».

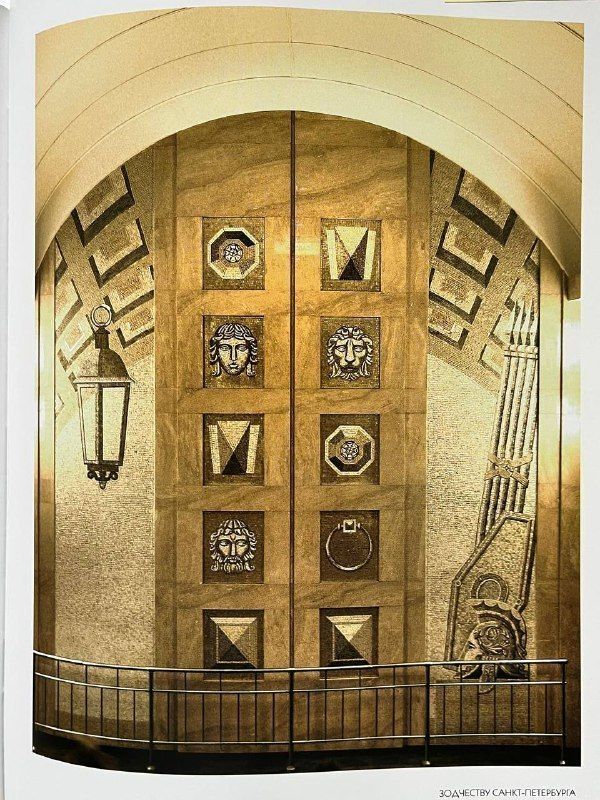

«На мой взгляд, пейзаж тонко и точно передает дух старого Петербурга. Панно органично взаимодействует с решетками, архитектурными ритмами и материалом облицовки интерьера, – рассказал Иван Уралов. – Мозаика на станциях «Спасская» и «Сенная площадь» – дань уважения петербургскому классицизму, его авторам – архитекторам и мастерам, чье творчество легло в основу классического образа Петербурга».

Мозаика, стекло и металл

Напомним, что этим летом в Петербурге определили победителя открытого архитектурного конкурса на эскизный проект административного корпуса вестибюля будущей станции метро «Лиговский проспект – 2». Первое место заняло архитектурное бюро «Студия 17». Иван Уралов уверен, что сегодня, помимо конкурсов на архитектурный облик, можно проводить состязания на выбор лучшего художественного решения для их оформления.

«Я абсолютно уверен, что такие конкурсы могут давать неожиданные результаты. Кто сказал, что метро могут украшать только мозаичные панно? На наших станциях есть место изделиям из металла и стекла например», – уверен художник.

Интересно, что новую станцию петербургского метрополитена «Юго-Западная» украсит стеклянное панно высотой 5 метров и шириной более 10 метров. Его уже смонтировали над эскалаторами.

«Сюжет отражает мотивы северной природы ближайших окрестностей Санкт-Петербурга. Композиция выполнена в сдержанных формах и спокойных тонах, основанных на сочетании бордово-красного, сине-серого с серо-голубым. Художественная часть занимает более 45 квадратных метров», – рассказали «Петербургскому дневнику» в АО «Метрострой Северной столицы».

На станции метро «Путиловская» панно выполняются из алюминиевой панели с печатью. Ширина объекта от 8 до 15 с небольшим метров. Его также монтировали в зоне над эскалаторами.

«Художественное решение основано на истории Путиловского завода и абстрактно отражает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства», – рассказали в АО «Метрострой Северной столицы».

К слову, главный архитектор Петербурга Павел Соколов в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал, что всецело поддерживает конкурсную практику при выборе художественного решения.

«Потому что конкурс позволяет выбрать оптимальный и интересный проект. Конкурентный дух задает особенно высокую планку для профессионалов, и в результате рождаются наиболее интересные результаты творческой мысли. Считаю, что творческое состязание обеспечивает лучшее решение любой художественной задачи», – сказал Павел Соколов.