Всесоюзное детище: как разрабатывали первый в мире луноход

Автоматическая станция «Луна-17» 17 ноября 1970 года совершила посадку на поверхность Луны в районе Моря Дождей. По откинутым аппарелям на поверхность спутника Земли съехал «Луноход-1» – первая в мире телеуправляемая самоходная научная лаборатория. Это событие открыло новую эпоху в исследованиях космоса – эру роботизированных комплексов.

«Луноход-1» проработал 11 лунных дней (более 300 земных суток). Это в три раза превысило расчётную продолжительность работы аппарата. За это время он преодолел больше десяти километров, проводя научные исследования и фотографируя поверхность.

В центр управления был передан огромный массив уникальных научных данных, около 20 тысяч снимков и более 200 панорам поверхности Луны, стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволившие провести детальное изучение их строения. Также были изучены свойства грунта и проведён его химический анализ в 25 точках. Наличие на «Луноходе» специального отражателя позволило с помощью лазерной локации с точностью до трёх метров измерить расстояние от Земли до Луны.

Кроме того, был получен бесценный опыт управления движением аппарата, находящегося на удалении сотен тысяч километров.

В то, что миссия «Лунохода» стала выполнимой, огромный вклад внесли учёные и конструкторы-танкостроители ленинградского Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения. Сегодня это АО «ВНИИТрансмаш», входящее в состав Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех».

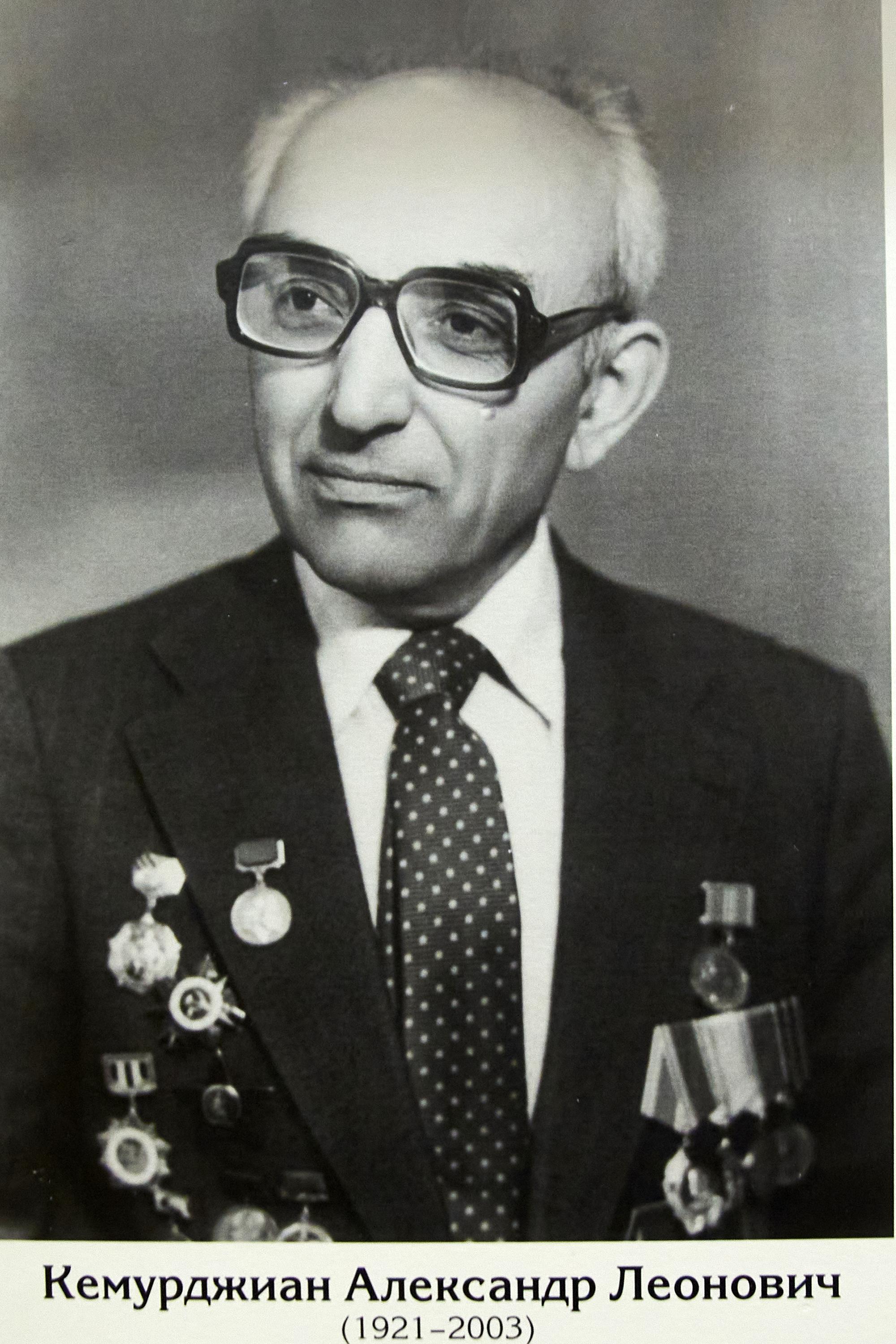

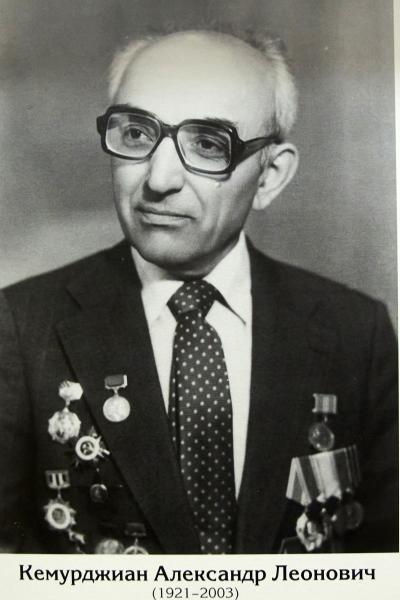

«Экспедиция была задумана Сергеем Королёвым ещё в 1962 году. Автоматический комплекс для проведения исследований должен был стать одной из её составляющих, – рассказывает конструктор по космической тематике предприятия Сергей Федосеев. – Но прежде чем обратиться к нам, представители ОКБ-1 проконсультировались в одном из московских НИИ, которое занималось колёсной тематикой. Там выдали заключение, что колесо для такой задачи не годится и шасси должно быть гусеничным. А в этой области мы были первыми в стране. Так началась наша работа по космической тематике, которую возглавил Александр Кемурджиан».

Сначала это был один отдел. Но очень скоро он разросся до направления – так много в ходе работы возникало вопросов, ответа на которые на тот момент не было. Все приходилось решать с нуля.

Первым делом нужно было понять, с каким грунтом придётся иметь дело. «Предположений, каким он может быть, было немало – от того, что это голая скальная порода, до предположений о двухметровом слое лунной пыли, в который аппарат просто провалится, – рассказывает Сергей Федосеев. – Задействовали несколько Институтов Академии наук, НИИ, которые по своим методикам анализировали спектр, коэффициенты отражения и многое другое. В итоге они сделали прогноз, который оказался очень близок к действительности – сверху слой очень мелкодисперсной породы, а под ней твёрдый грунт».

Исходя из этого в институте спроектировали несколько вариантов шасси. Предлагались единая гусеница, вариант из двух тележек на гусеничном ходу, разные комбинации колёсных движителей. По результатам испытаний пришли к выводу о необходимости отказаться от... гусеницы.

«Гусеница обеспечивает высокую проходимость, но она может порваться или соскочить, – отмечает специалист ВНИИТрансмаш. – На Земле устранить такое повреждение несложно, но нужно вмешательство человека. А как быть на Луне? Такая техническая проблема могла привести к срыву программы исследований».

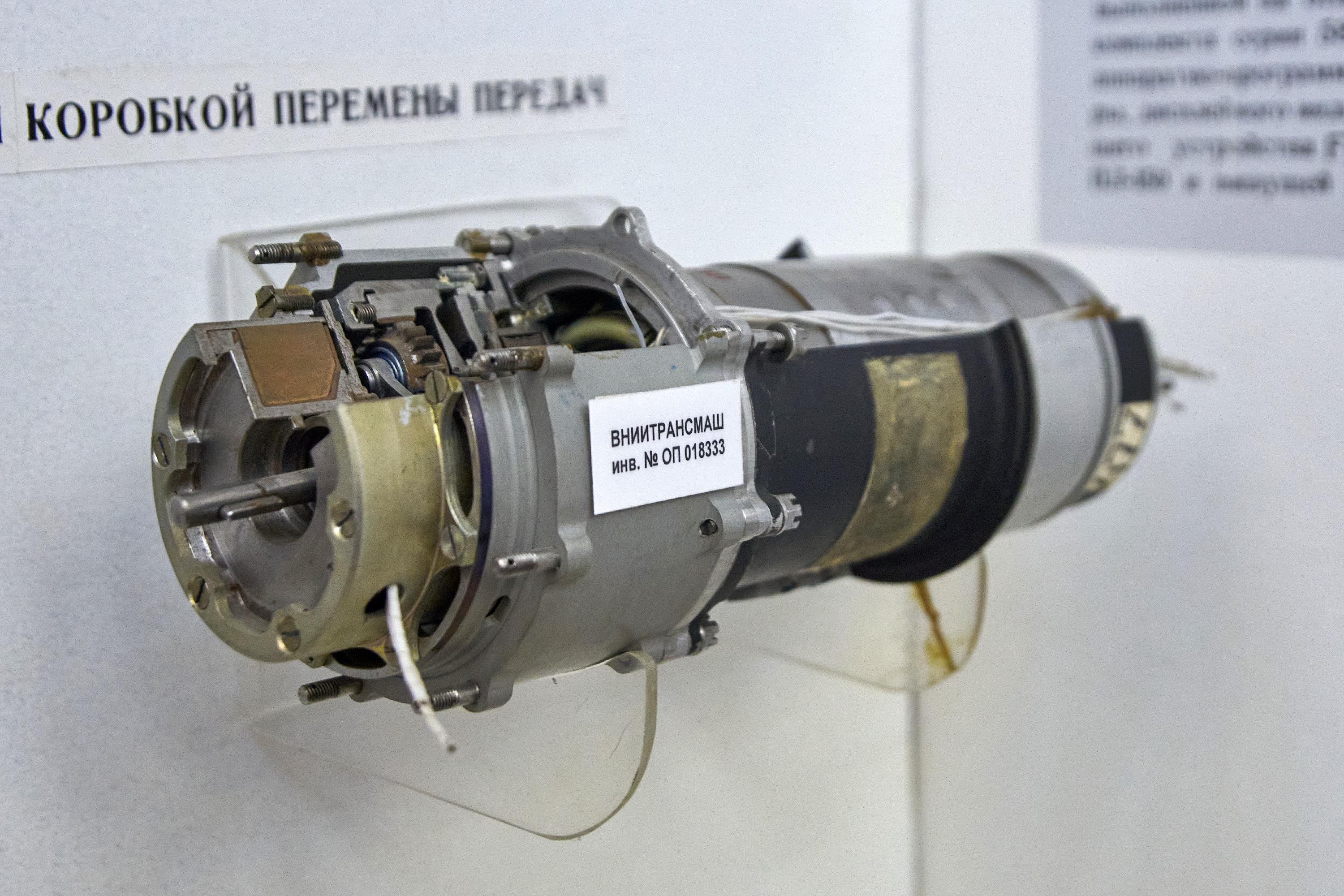

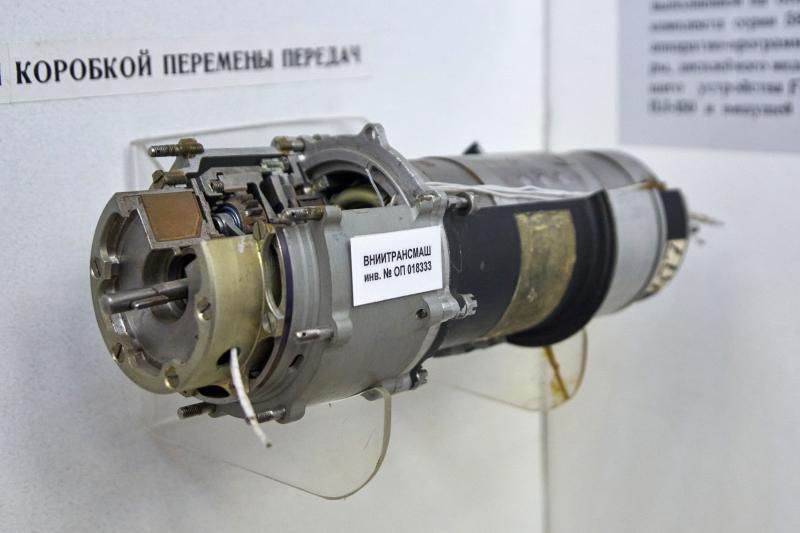

Результат хорошо известен – восемь металлических колёс, каждое из которых имело независимый привод. Блок автоматики управлял их работой. Ажурная конструкция колёс снижала вес и не позволяла сыпучему грунту и камням застревать в ходовой части, что могло бы привести к поломке.

«Каждое колесо имело свой электродвигатель с редуктором. Управлялись они независимо друг от друга. Это нужно было с точки зрения надёжности. На случай отказов были предусмотрены пиротехнические средства, которые отстреливали колесо от редуктора, и оно становилось свободно катящимся», – поясняет сотрудник института.

Требовалось решить вопрос смазки трущихся деталей. Жидкие и консистентные смазки в космическом вакууме долго не работают – просто испаряются.

«В институте за этот вопрос отвечала специальная лаборатория, – рассказывает Серей Федосеев. – Были созданы специальные твёрдые смазки, а редукторы были герметизированы для снижения испарения консистентной смазки. При конструировании стремились максимально закрыть трущиеся части, чтобы в них не попадала пыль».

Сплавы должны были обеспечивать высокую прочность при работе в условиях сильного перепада температур и одновременно иметь малый вес.

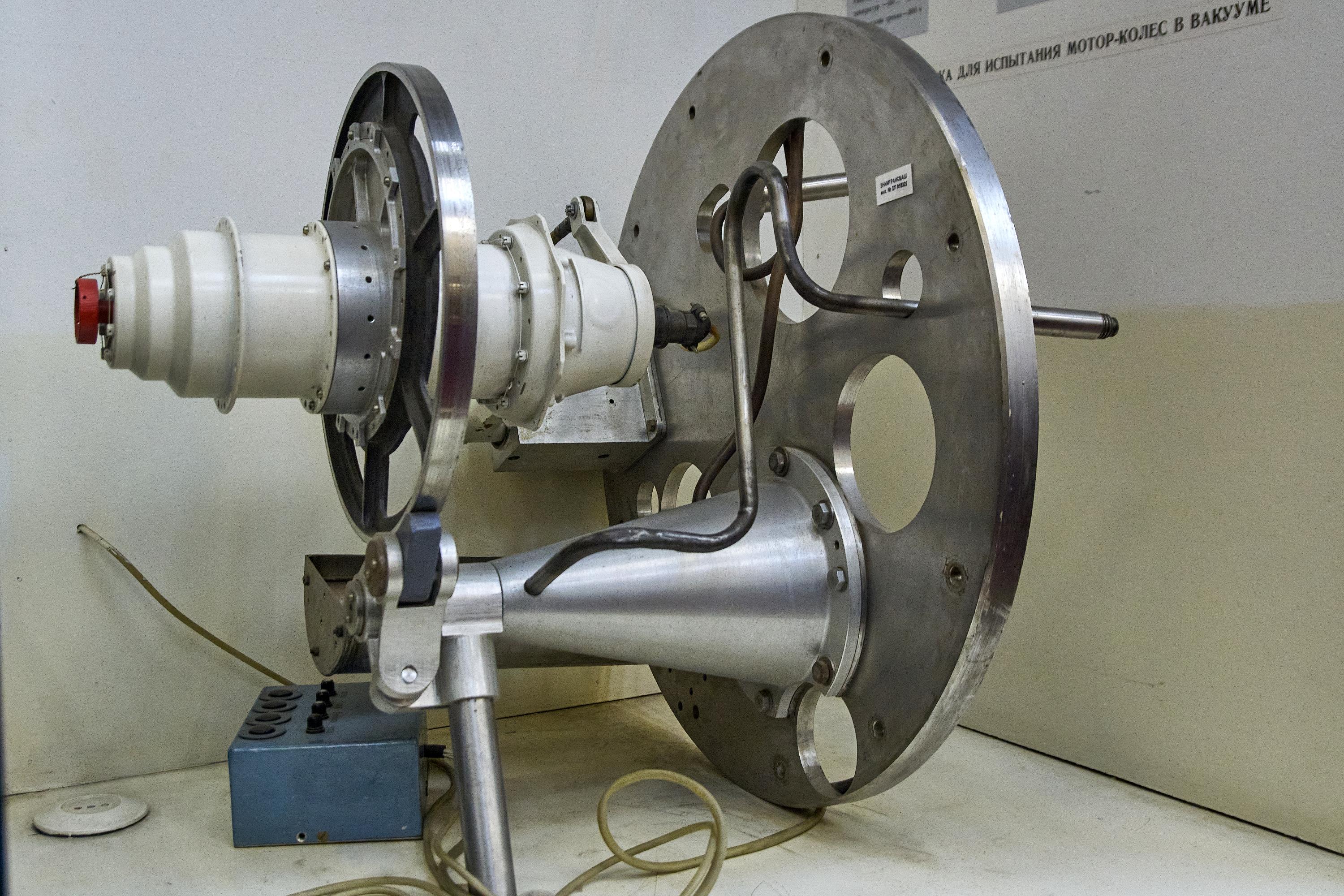

В институте была создана большая лаборатория термовакуумных испытаний, где тестировались образцы материалов, узлы, электроника.

В целом всё, что на Земле так или иначе решалось, в космосе становилось критической проблемой. Но не было на свете преград, которые бы не одолел советский конструктор. При этом на программу работала вся страна. Ленинграду помогали Харьков. Куйбышев, Москва. «Луноход» был всесоюзным детищем.

Но придумать конструкцию и воплотить её в металл – мало. Нужны испытания. Для них необходимо было подобрать на Земле места, максимально соответствующее лунной поверхности.

«Работали главным образом в двух местах – в пустынях Средней Азии и на Камчатке, – рассказывает Сергей Федосеев. – Там на склонах Толбачика и в других местах очень много вулканического шлака – это самый слабый грунт на Земле. Интересовало поведение шасси при движении именно по такому грунту – буксование, боковое скольжение. Проблема была только в климате – снег на Камчатке сходит в начале июня, а уже в сентябре ложится вновь. Тогда выручала Средняя Азия».

Кроме того, в ленинградском институте был создан ещё один полигон – для подготовки операторов, которым предстояло управлять передвижениями «Лунохода». Обучение проходило под руководством инженеров, участвовавших в разработке и знающих все тонкости конструкции.

Работы по созданию «Лунохода» и опыт его эксплуатации дали толчок к развитию целого направления, которое сегодня называется робототехникой. Многое из наработанного тогда было применено впоследствии.

Так, в 1986 году опыт создания телеуправляемых аппаратов, способных выполнять задачи в условиях высокой радиации был использован при разработке специальных машин для работы на месте Чернобыльской аварии.

Полученный танкостроителями опыт был реализован при создании шасси марсохода, которое сегодня хранится в музее предприятия.