Статистики, а не статисты: кто и как получает данные, которые ложатся в основу планов развития города

В понедельник, 20 октября, отмечается Всемирный день статистики. Дата была установлена по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 году. Но отмечают её не часто – раз в пять лет. Так что на нынешний 2025-й выпало лишь четвёртое по счёту празднование.

Для многих из нас все сведения о статистике ограничиваются фильмом «Служебный роман», герои которого работают в учреждении такого профиля. Надо сказать, что авторы постарались представить в своём фильме статистику делом мало того что скучным, так ещё и не слишком нужным, заниматься которым могут «серые мышки» (героиня Алисы Фрейндлих), брошенные жёнами бесперспективные отцы-одиночки (в исполнении Андрея Мягкова), погрязшие в семейных заботах женщины (Светлана Немоляева) и карьеристы, которым всё равно, чем заниматься, главное – подниматься по служебной лестнице (Олег Басилашвили).

На самом деле всё не так. «Мы не статисты, мы – статистики», – любит повторять Анатолий Бородин – ветеран Петростата, всю свою жизнь отдавший этой профессии.

И действительно, статистика – она как пульс жизни города и страны. Какое государство может прожить, не зная количество, социальный, национальный состав населения, его профессиональный уровень, убыль или прирост? И тогда на сцену выходят статистики и проводят перепись.

Опять же они определяют такие показатели, как индексы промышленного производства, цен на товары и продукты и многое другое. Мы часто слышим эти данные из выпусков новостей или в ходе выступлений руководителей разного ранга, но никогда не задумываемся – откуда они взяты, кто эти люди, которые всё собирают, обобщают и рассчитывают.

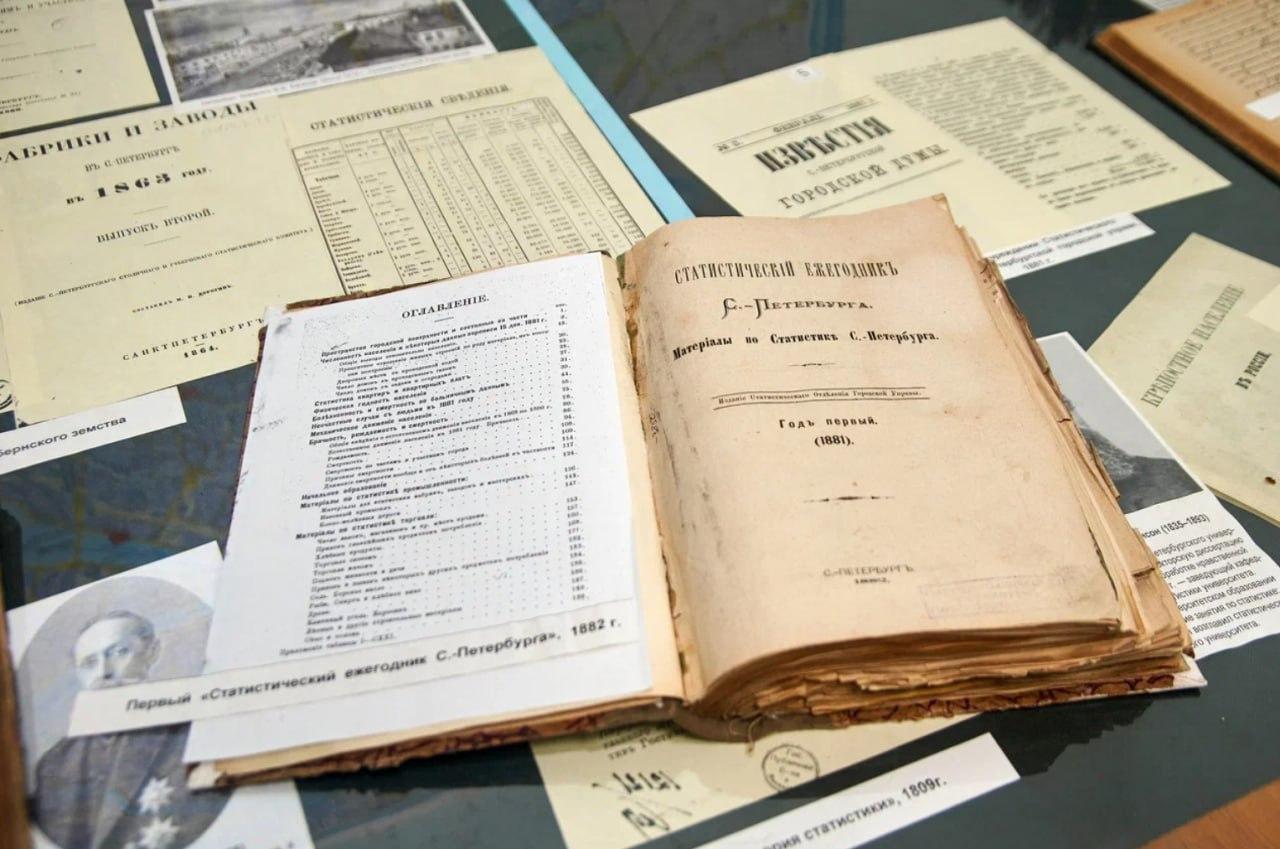

Один из них – Анатолий Александрович Бородин, цитата которого приведена выше. Его можно назвать хранителем истории. Благодаря в том числе и его усилиям в здании статуправления на Петроградской стороне создана небольшая экспозиция об истории отечественной статистики с имперских времён до наших дней.

Толя Бородин родился в осаждённом Ленинграде в самую страшную первую блокадную зиму – 25 февраля 1942 года. Его отцу, работавшему бухгалтером в организации, занимавшейся строительством аэродромов и других сооружений для ВВС Красной армии, удалось в начале апреля отправить жену с новорождённым сыном через Ладогу на Большую землю. Так что пробыл Анатолий Александрович в осаждённом городе немногим более месяца, а поэтому до сих пор не наделён статусом жителя блокадного Ленинграда. Но вскоре всё изменится – губернатор Петербурга Александр Беглов внёс в Заксобрание города законопроект, которым статус ветерана и соответствующие меры поддержки планируют предоставить всем, кто хотя бы один день провёл в осаждённом городе.

Обратно в Ленинград Толя с мамой вернулся вскоре после освобождения города от блокады – в конце апреля 1944-го. Жили на Васильевском острове. В той его части, которая была Свердловским районом.

«Там я и окончил в 1959 году школу, – рассказывает Анатолий Бородин. – Она располагалась в здании бывшей гимназии Карла Мая на 14-й линии. До сих пор помню свою первую учительницу Лидию Сергеевну Кузнецову. Ближе к выпускному стало понятно, что я – гуманитарий. Страшно боялся математики, физики. Тем более что по физике постоянно менялись учителя. И тогда отец посоветовал идти в финансово-экономический институт».

В ФИНЭКе и произошло первое знакомство Анатолия Бородина со статистикой как наукой.

«Я попал на Учётно-экономический факультет, где было статистическое отделение, – вспоминает Анатолий Александрович. – Оказалось – это очень интересное занятие. У нас были отличные педагоги. В первую очередь звезда ФИНЭКа Александр Исаакович Ротштейн. Это был статистик ещё досоветской школы. И крайне увлекательно вёл свой предмет – теорию статистики. Правда, был суров – на госэкзамене я получил у него оценку «удовлетворительно» и был страшно рад, что сдал».

Выпускник ФИНЭКа Анатолий Бородин 9 декабря 1963 года впервые вошёл в двери управления статистики, которое тогда располагалось в несуществующем сегодня здании на Перинной линии у Гостиного Двора. Его первым начальником стал Иван Козлов – единственный человек в нашем городе, который в те годы получил за работу в области статистики высшую государственную награду СССР – орден Ленина.

«Мне повезло с наставниками, – вспоминает Анатолий Александрович. – Я называю их своими учителями и добрыми друзьями».

Но не только в этом повезло Анатолию Бородину. В чём не слукавили авторы «Служебного романа», так это в том, что в органах статистики работали главным образом женщины. И появление молодого человека, ко всему прочему – окончившего профильный вуз, стало событием заметным. Не только для сотрудников, но и для начальства.

«Меня сразу определили в одно из самых важных подразделений для такого центра, как Ленинград, – отдел статистики промышленности, – рассказывает Анатолий Бородин. – А уже в марте 1965 года назначили исполняющим обязанности начальника отдела. В то время на каждом направлении работали два отдела. Один – собирал данные, наш – их обобщал и анализировал. Часто приходилось ездить в обком КПСС в Смольный. В итоге в 1967 году, накануне 50-летия Октябрьской революции, меня назначили начальником отдела».

Одной из самых запомнившихся на первом этапе работы стала задача по установлению эффективности использования металлообрабатывающего оборудования на предприятиях Ленинграда. Работали не только с цифрами – выезжали на заводы, лично проводили проверку и учёт. В итоге выяснилось, что оборудование работает с нагрузкой в полтора раза ниже, чем требовалось.

Была ещё командировка в ЦК КПСС в Москву, где ленинградским статистикам пришлось докладывать высоким партийным чинам о том, какие цифры ожидаются по итогам очередной пятилетки, чтобы те могли принять решение о том, что публиковать, а что и придержать от огласки. По тем временам это было признанием высокого профессионализма ленинградских статистиков.

«Наша задача – всегда подавать точные данные – раньше в партийные и советские органы, а сейчас – в Росстат, руководству Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И уже там на основании этих данных специалисты принимают решения. В 1971 году меня наградили государственной наградой – медалью «За трудовое отличие». А потом назначили заместителем начальника управления, на этой должности проработал до 1994 года. Затем четыре года работал в другом месте, а потом вернулся в управление на должность начальника отдела и проработал до пенсии», – рассказывает Анатолий Бородин.

Но связи с Петростатом он не прерывает – частенько наведывается в управление, проводит экскурсии по музею, делится опытом.

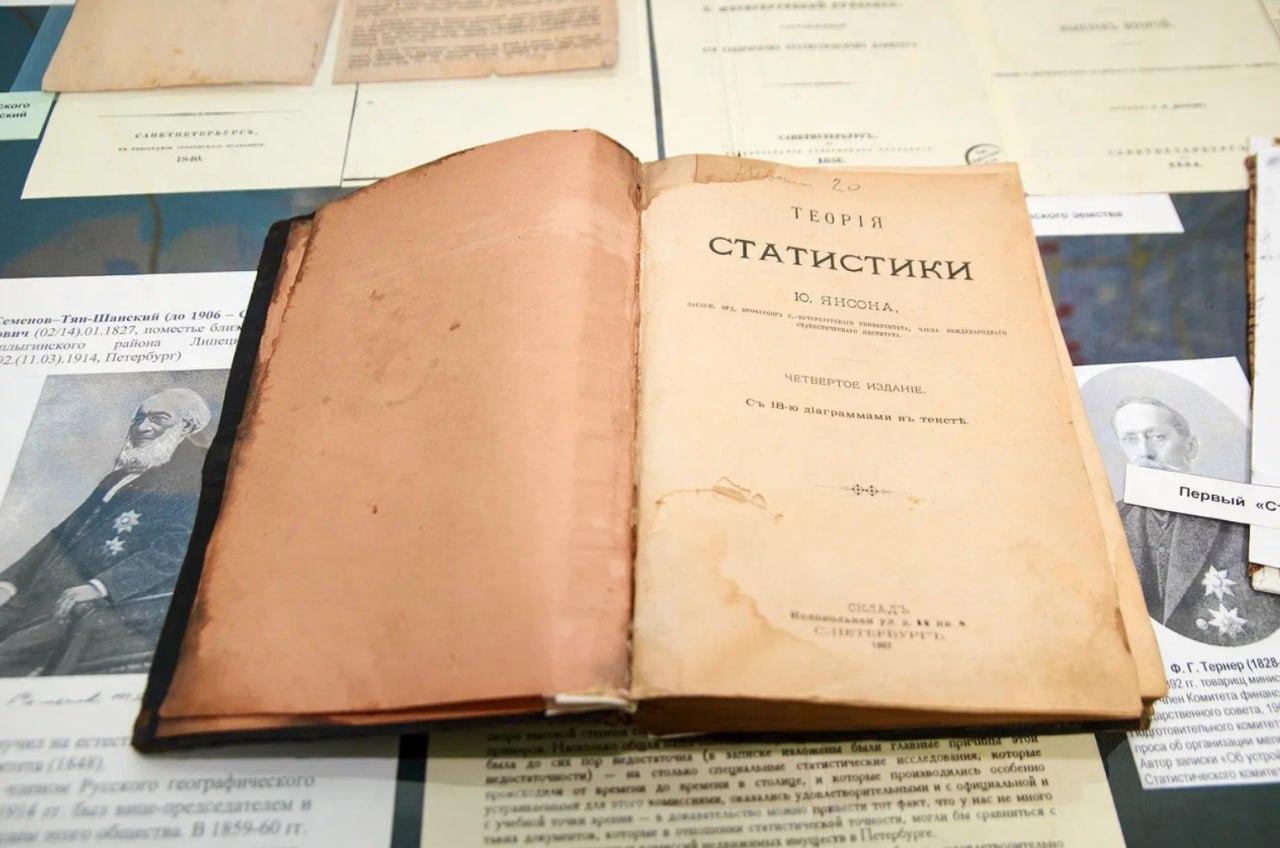

Разговаривать с Анатолием Александровичем безумно интересно. Он – человек энциклопедических знаний, и в самый неожиданный момент может проэкзаменовать собеседника, спросив «А вы знаете, сколько человек живет в самом маленьком городе России?» или «Сможете перечислить все города-герои?». А когда приходим на экспозицию – он просто загорается. Рассказывать об истории статистики может долго. Показывает один из первых учебников «Теория статистики» Юлия Янсона, изданный в начале прошлого века. По такому сдавал профессору Янсону экзамены Владимир Ульянов, когда экстерном проходил университетский курс в Петербурге.

А рядом – весь путь технического развития, который прошёл Петростат на глазах и при участии Анатолия Бородина, – телетайп, по которому приходила информация в 1960-е годы, громоздкие калькуляторы производства ГДР – вершина технической мысли 1970-х, перфокарты и огромные диски с магнитной лентой от ЭВМ 1980-х.

«Сбор информации, на который у нас раньше уходили дни и недели, сегодня занимает часы, – говорит Анатолий Александрович. – Да и методики подсчёта показателей поменялись. Раньше мы собирали полную статистику по всем предприятиям, а сегодня сплошной учет – по крупным и средним, а по малым делается выборка».

Да, ситуация меняется. При таких темпах развития, когда за одно поколение происходит скачок от ручного подсчёта к компьютерной обработке, можно предположить, что вскоре вообще весь процесс сбора данных и обработки статистических показателей будет производиться без участия человека. Но точно можно сказать одно – статистика будет развиваться и на её основе будут приниматься важнейшие решения.