Павел Котляр: «Бродский – в какой-то степени мода, которая держится долго»

– В юбилейный год Иосифа Бродского какую выставку готовит музей и чем удивит посетителей?

– Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме хранит уникальную коллекцию предметов, связанных с Иосифом Бродским: мебель (даже стулья и столы), небольшие памятные вещицы, печатные машинки, книги. Все эти предметы находятся с 2021 года в экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт», но в музее есть еще и большой архив фотографий, документов, рукописей. Новая выставка «Небытие на свету» – наша попытка поговорить о Бродском через эти материалы. Здесь прямая связь с его творчеством, в котором он исследовал понятие «отсутствия», идею того, что будет после смерти, что такое «не существование» буквально. Бродский сейчас живет в нас как часть речи.

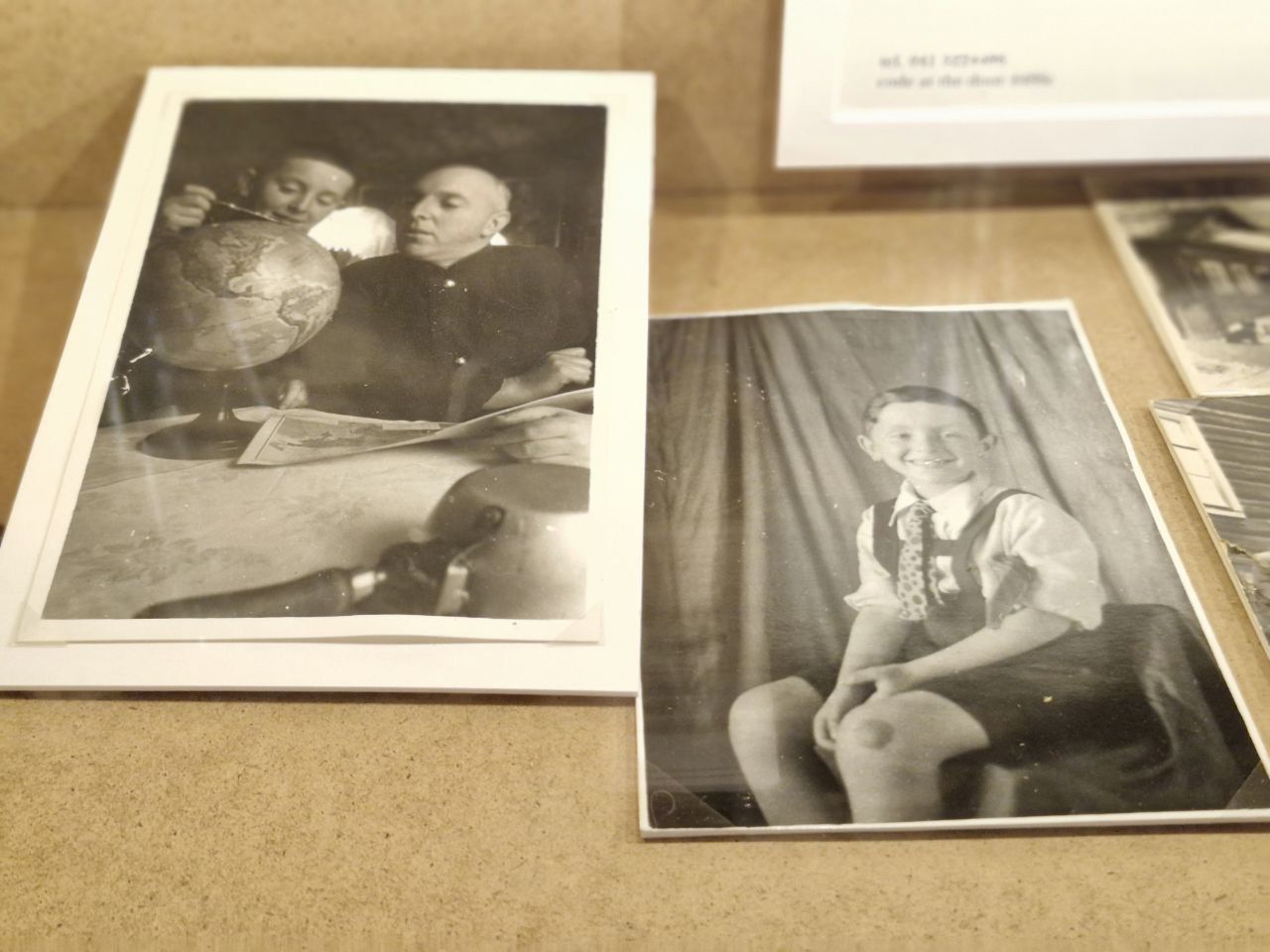

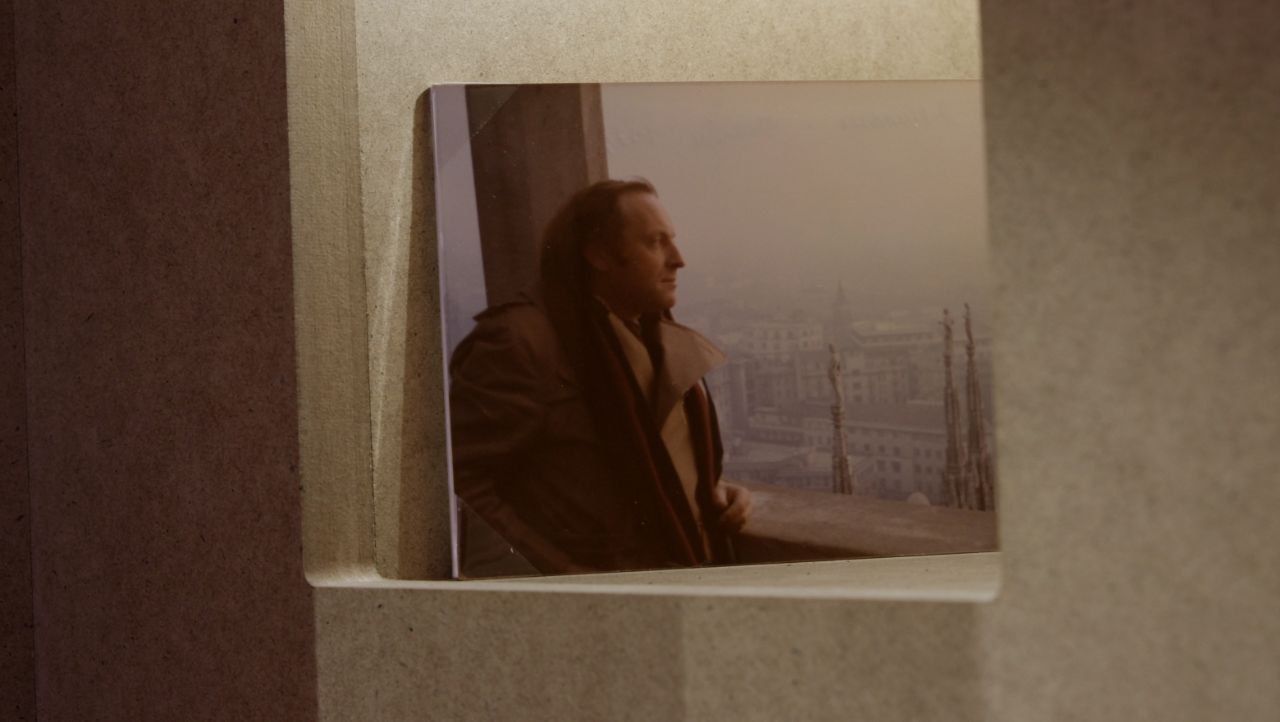

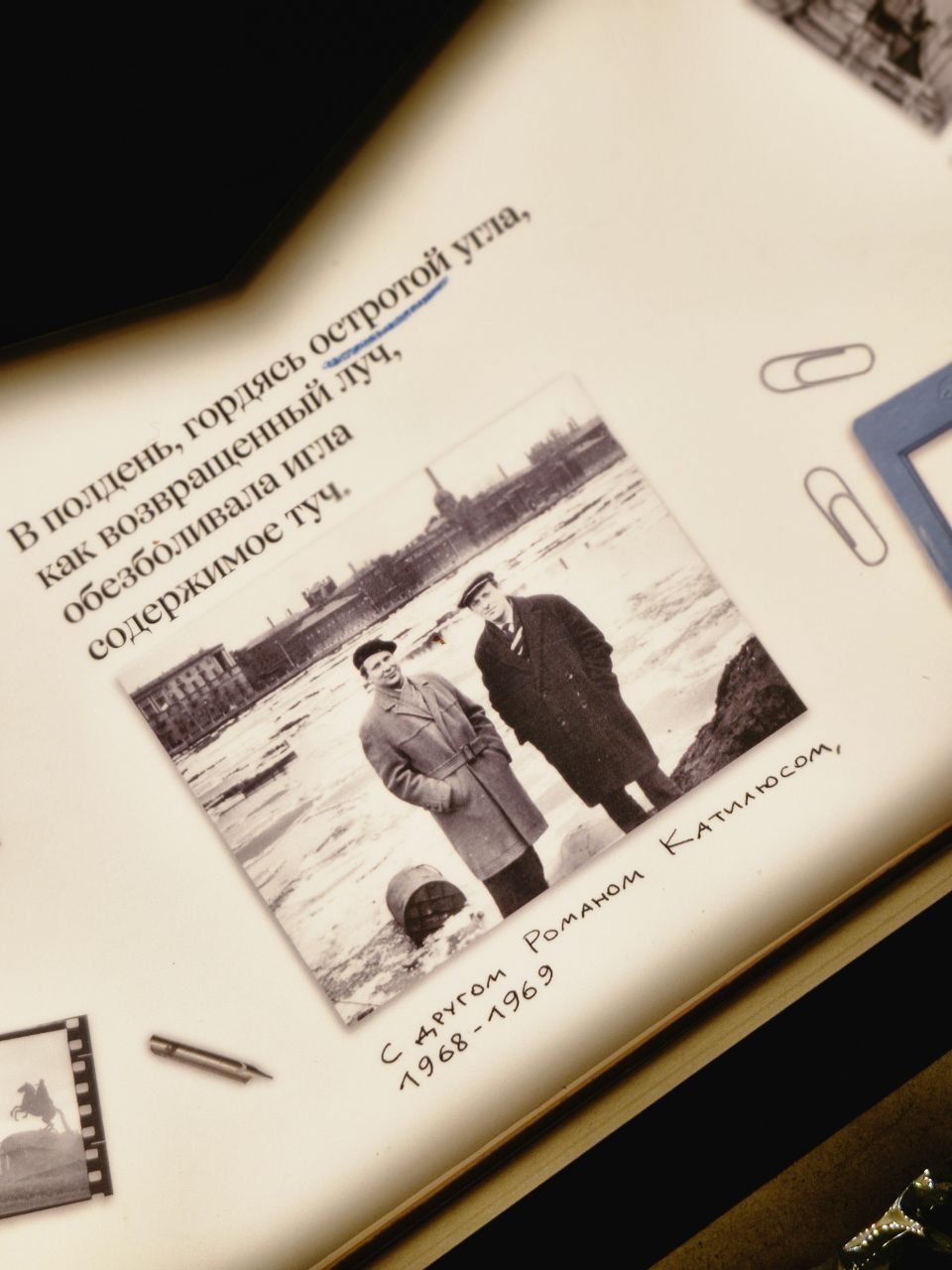

На выставке будут те артефакты, из мозаики которых складывается его жизнь и творчество, причем не только в ленинградский, но и в американский период жизни, какие-то экспонаты будут выставляться впервые. Это связано с тем, что музей ведет активную собирательскую работу, какие-то предметы приобретаются либо дарятся, мы привлекаем партнеров и всем говорим большое спасибо. Предметы на выставку представили друзья Бродского, другие музеи – «Полторы комнаты Иосифа Бродского», Российская национальная библиотека и Военно-морской музей, в котором папа Бродского работал и у них сохранилось множество фотографий, им сделанных. Получается, что все мы объединяем усилия для того, чтобы в юбилейный год Бродского создать масштабный рассказ о жизни поэта.

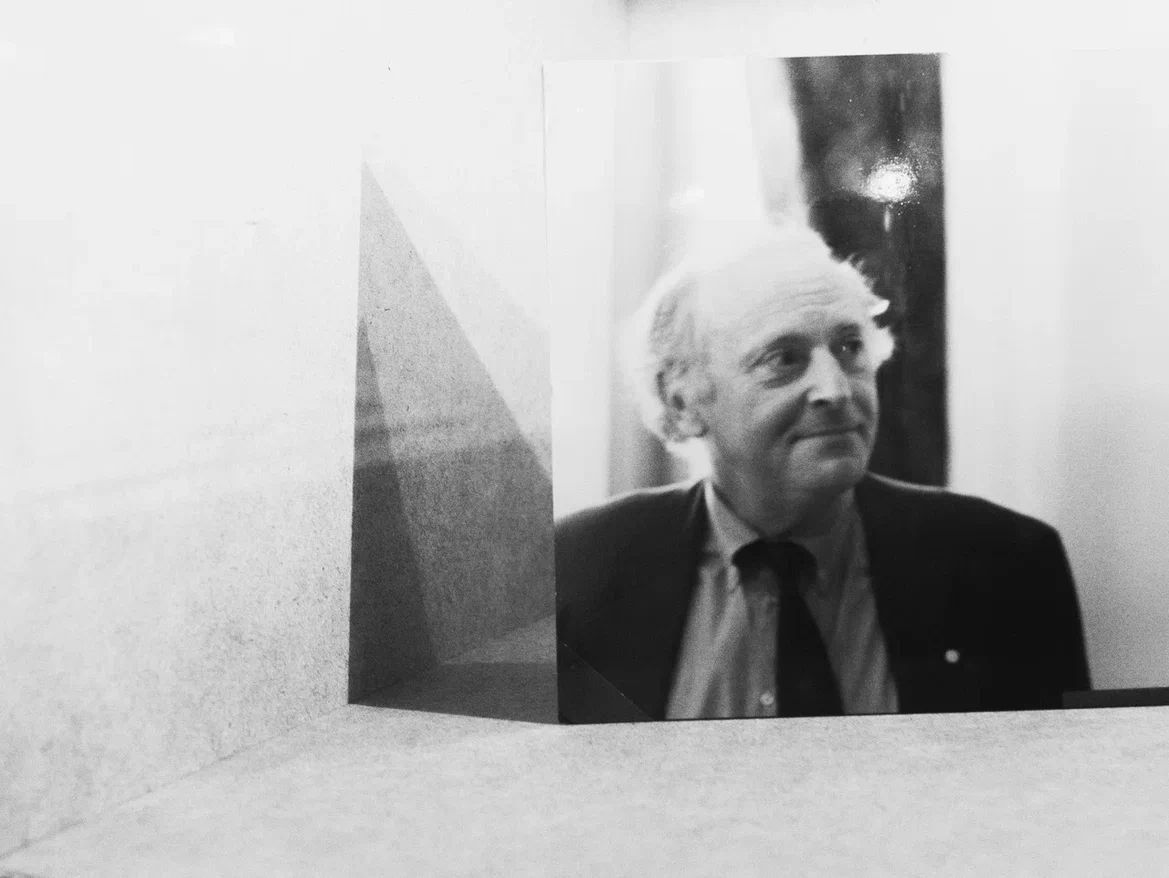

Предыдущая большая выставка в Музее Ахматовой, посвященная Бродскому, была в 2017 году – «Метафора, которая близка». Прошло уже 8 лет, и за это время изменилась постоянная экспозиция, то есть «Американский кабинет» стал «Натюрмортом», изменились многие контексты и добавились предметы в коллекцию. Главный момент, что выставка «Небытие на свету» – это наше общее коллективное высказывание, а не только представление предметов, которые раньше никто не видел. Мы хотим из вещей, которые раньше демонстрировались, собрать какую-то историю и в данном случае мы под этой историей подразумеваем память о Бродском, который продолжает жить сейчас, хотя как человек уже давно наш мир покинул.

– Расскажите о знакомстве Ахматовой с Бродским. Какие отношения складывались между ними?

– Бродского постоянно спрашивали про его общение с Ахматовой, и он прекрасно понимал, какую роль это общение сыграло в его жизни. Он вспоминал, что в начале 60-х годов его друзья пригласили в Комарово, где тогда у Ахматовой был небольшой домик в аренде, который она с ироничной интонацией называла «Будка». Бродского пригласили съездить показать ей стихи, и он неоднократно говорил, что его первой реакцией был вопрос: «А что, она еще жива?» Ахматова в нашей памяти ассоциируется в первую очередь с Серебряным веком, с акмеистами, поэтому в начале 60-х то, что Ахматова активно творила и общалась со многими молодыми поэтами, для Бродского было открытием. Понятно, что это общение для него было основополагающим не столько с точки зрения написания стихов, а с позиции какой-то этики и мировоззрения. Он постоянно говорил, что она его научила быть в высоком смысле христианином, то есть человеком, который умеет прощать, который не играет в статус жертвы.

Чем больше вчитываешься в позднюю Ахматову, тем больше понимаешь, что у них с Бродским есть связи не только биографические, все-таки Бродский от нее взял определенную интонацию, когда он говорит о времени, о человеке в потоке времени, он не становится тем, кто жалуется. Ахматова не проклинала судьбу, хотя имела поводы, так и Бродский эту линию поведения сохранил и в творчестве, и в жизни. И, конечно, он до конца своих дней очень тепло о ней говорил, участвовал в конференциях, написал посвященное ей эссе, поэтому символично, что Фонтанный дом является хранителем уникальной коллекции вещей, связанных с Бродским, хотя он тут никогда не только не жил, но даже не посещал.

– Расскажите, кто оказал влияние на творчество Бродского в Петербурге?

– Иосиф Бродский – почетный гражданин Санкт-Петербурга, и это не случайно. Понятно, что он нобелевский лауреат и так далее, но для Бродского действительно этот город был очень важен, и он посвятил ему много стихотворений, автобиографических эссе.

Для него Петербург был городом великой истории, культуры, и слова Мандельштама об акмеистах как о людях, тоскующих по мировой культуре, к Бродскому тоже применимы. А тосковать по мировой культуре в Петербурге легче, чем в любом другом городе России. Здесь эта культура в значительной степени отразилась, и Бродский как поэт стремился к некой стройности, к вкусу, который воспитывает архитектура Петербурга. Одно из стихотворений начинается со слов «да не будет дано умереть мне вдали от тебя» – это признание Бродского в любви городу оказалось пророческим.

В СССР он был поэтом, жившим с родителями в коммуналке в здании конца 19-го века, не в столице. То есть он не был человеком, который приходил на чтение стихов Евтушенко, Ахмадулиной или Вознесенского в Политехническом музее в Москве. Он был человеком, чьи тексты распространялись в самиздате в Ленинграде. Бродский писал: «Если повезло в Империи родиться, лучше жить в провинции у моря». То есть лучше жить не в центре, это дает определенное отстранение. Бродский не просто впитал в себя петербургскую архитектуру и дух, но и ощущение дистанции к властной суете – то, что его становление как поэта происходило не в советской столице, безусловно, на нем отразилось.

– Расскажите о дружбе Бродского и Довлатова.

– Друг Бродского – это по сути профессия. Очень многие люди вписываются в друзья Бродского, как в друзья великого человека. Довлатову это не нужно, он самоценен, хотя они были знакомы, конечно. Показательны их фотографии: как Довлатов смотрел на Бродского, несмотря на то, что был огромного роста, он смотрел все равно как бы снизу вверх. Довлатов по отношению к Бродскому испытывал глубокое уважение, потому что Бродский был человеком, не закончившим даже школу, но это не мешало ему быть гением. Довлатов же прекрасный писатель, но все-таки так пронзать время и пространство, как Бродский, не мог.

После смерти Довлатова Бродский написал эссе, которое назвал «О Сереже Довлатове». Обычно у Бродского более высокопарные названия «Поклониться тени» или «В тени Данте». Бродский пишет о Довлатове очень комплиментарные слова, но их нельзя назвать друзьями, то есть они не прошли вместе большой путь, но друг друга в жизненном и творческом пути не упускали из виду.

Для нас главное даже не их отношения, а то, что и Бродский, и Довлатов стали главными ленинградскими авторами в наши дни. Они очень модные, читаемые и народные, то есть это не те классики, которые становятся обязательными в школьной программе, их просто любят и читают. В этом смысле они близки: Довлатов в прозе, а Бродский в поэзии. Они оба герои нашего города, причем герои не государственные, память о которых сейчас очень жива, хотя они ушли давно из жизни, но воспринимаются как современники и как люди, чьи тексты полюбились в массе своей без какого-то принуждения.

– На ваш взгляд, почему творчество Бродского до сих пор остается таким актуальным и популярным, а интерес к его жизни только возрастает?

– У Бродского существует определенный культ, в какой-то степени сакральность. Есть огромное количество людей, для которых Бродский – это важнейшая фигура, при том, что он умер в 1996 году. Это действительно феномен, о котором стоит поразмыслить. Я думаю, что многих в Бродском привлекает внутренняя свобода как состояние души, это отразилось и в его стихах, и в прозе, и в интервью, и в самой судьбе. Такая неподдельная свобода и привлекает сейчас людей, Бродский очень популярен среди молодежи. Он удачная фигура с точки зрения поэта, от которого сохранилось много фотографий, у которого такая кликабельная внешность. Он в значительной степени поэт-мем, поэт-эрудит в очках, советующий не выходить из комнаты, но в этом есть проблема, потому что мало кто читал Бродского глубже, чем несколько стихотворений самых известных.

Язык стихотворений Бродского – это язык более свободный, дерзкий, может быть опережающий свое время, где-то его стихи хорошо ложатся на рэп, как статус в соцсетях: «Я сижу у окна, за окном осина, я любил немногих, однако сильно». У него не советский язык, хотя он не был антисоветским, не был диссидентом, но благодаря неподдельной свободе формулировал какие-то вещи, которые оказываются и через четверть века после его смерти актуальными и цепляющими людей.

Бродский в какой-то степени – это модно, но мода, которая держится так долго, не случайна, это попадание в ритм времени. Но есть и проблема. Я общался с очень большим количеством людей, которые любят Бродского, и у них представление о его творчестве довольно поверхностное. Это не значит, что каждый должен знать все стихи любого поэта, но Бродский многомернее, чем просто образ-мем.

– Расскажите, какими поэтами и писателями восхищался Бродский?

– Поэтический язык Бродского формировался авторами, до сих пор на русском языке плохо известными. Читая нобелевскую лекцию, Бродский начал её с признания, что ему неловко находиться за трибуной, поскольку он здесь оказался благодаря людям, которые не стоят рядом с ним, но оказали на него исключительное влияние: Марине Цветаевой, Анне Ахматовой, Осипу Мандельштаму, английскому поэту Уистену Одену и американскому поэту Роберту Фросту.

Бродский очень ценил греческого поэта Константиноса Кавафиса. Как говорил Бродский, человек есть то, что он читает, позиция, может, немного снобская, но про снобизм Бродский говорил, что это форма отчаяния.

Если мы посмотрим на тех авторов, которых он читал еще в советское время, находясь в Ленинграде, то они нетипичные. Это попытки открыть для себя поэтов, не переведенных еще на русский язык. Они схожим образом размышляли о жизни, смерти, о месте человека в потоке времени. Для Бродского невероятно ценной была Марина Цветаева. Он говорил, что она его любимый поэт. Филологи найдут в определенных строках влияние Цветаевой на Бродского.

Все-таки главное, чтобы в поэзии отражалось то, что нам интересно, что нас волнует. Если автор выразил в своем тексте обобщенный опыт, который откликается у читателя, то это замечательно. Бродский всегда хотел быть не как все, это и в поэтических ориентирах проявлялось.

– Расскажите о знаковых местах Петербурга, связанных с именем Бродского.

– Это Литейный, 24, его дом, где он жил с родителями до вынужденной эмиграции в 1972 году. В Фонтанном доме он не бывал, но есть несколько свидетельств о том, что он показывал Фонтанный дом друзьям как место, связанное с Ахматовой. Помимо легендарного дома Мурузи могут быть самые разные места, отраженные в его творчестве. Например, у него есть стихотворение, посвященное Охте, есть высказывания в интервью о Коломне, то есть этот район для него был важен, как и район Новой Голландии, потому что здесь развивался их роман с Марианной Басмановой. В стихотворении «Пятая годовщина», посвященном отъезду из Советского Союза, он, например, о своем исчезновении из Ленинграда говорит, что «означенной пропаже дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже».

Локаций, связанных с биографией Бродского, довольно много: место, где проходил суд на набережной Фонтанки, «Кресты», где он сидел, и завод «Арсенал», где он какое-то время работал помощником фрезеровщика. Но все равно центральным местом памяти остается, конечно, дом Мурузи на Литейном проспекте. Я думаю, что район Бродского – это улицы между Фонтанкой, Невой, Таврическим садом и Невским проспектом. Вот этот район весь был досконально им исхожен и во многом на него повлиял.

– Есть ли в Петербурге памятная доска или памятник Бродскому?

– Памятная доска Бродскому на доме Мурузи была установлена в год его смерти в 1996 году, ее открывал Анатолий Собчак. Бродский уже был почетным гражданином Петербурга – это был символ возвращения имен, которые были несправедливо изгнаны.

С памятниками все сложнее. Есть неофициальный памятник у метро «Приморская» на Васильевском острове, потому что Васильевский остров для мифологии Бродского важен. Парадоксально, но на пьедестале памятника Собчаку на Большом проспекте Васильевского острова высечены строки Бродского: «На Васильевский остров я приду умирать». Во дворе филологического факультета СПбГУ есть маленький памятник – это голова, стоящая на чемодане, но это скорее арт-объект. Главное, что есть музей «Полторы комнаты» и постоянная экспозиция в Музее Анны Ахматовой «Иосиф Бродский. Натюрморт», а также новая выставка «Небытие на свету» в Фонтанном доме, на которой мы всех будем рады видеть.