«Понятнее пока не стало»: в Петербурге обсуждают, какой цвет выбрать для фасадов Андреевского собора

В Петербурге отреставрируют собор святого апостола Андрея Первозванного (Андреевский собор) на 6-й линии В.О., дом 11. Сейчас ведется разработка проекта реставрации памятника, которая завершится в 2026 году. Перед экспертами возник вопрос – на какой период жизни собора стоит опираться при выбора цвета фасадов и куполов объекта?

Важность этой темы отметил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов.

«Почему нам этот вопрос принципиально важен? Во-первых, нам нужно придерживаться исторической достоверности. Во-вторых, мы с вами понимаем, что восприятие облика этого объекта уже сложилось, и горожане сегодня очень остро реагируют на его потенциальные изменения. В-третьих, это выделение финансирования на работы. Мы будет реставрировать собор в рамках нашей адресной программы и увеличение стоимости работ должно иметь очень веское обоснование», – пояснил Алексей Михайлов во время обсуждения вопроса с архитекторами, реставраторами и сотрудниками комитета на площадке КГИОП.

Подтверждают документы и исследования

У собора богатая история бытования, по сути именно этот факт мешает экспертам определиться с выбором периода для возвращения облика памятнику.

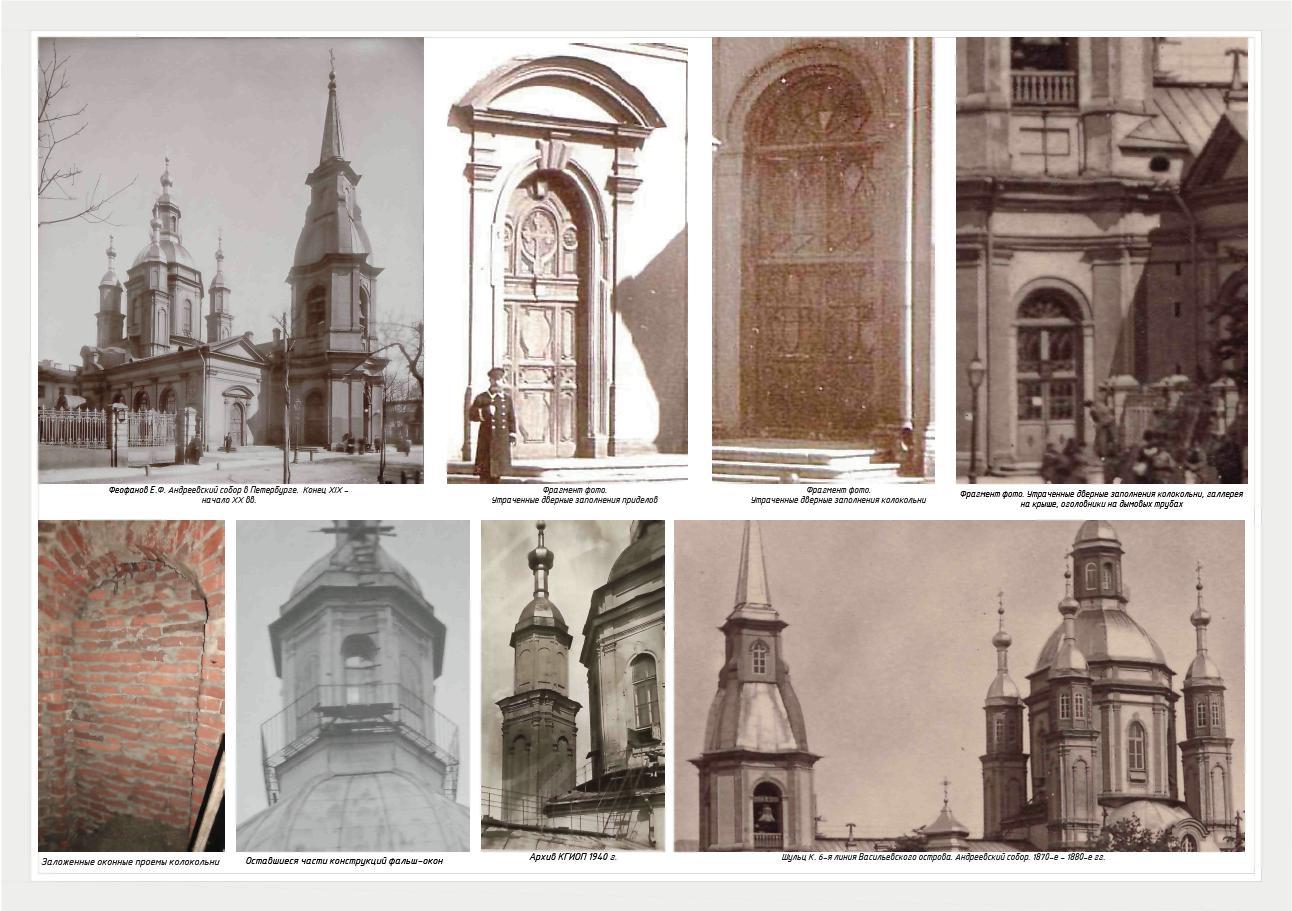

По словам главного архитектора проекта реставрации собора Веры Соповой, период развития памятника начинается с закладки деревянного собора в 1729 году. Следующий этап – возведение каменной постройки. Этот этап эксперты условно делят еще на три части. Так, в 1764 году происходит закладка основного объема каменного собора с фасадами зеленого цвета. В 1787 году – видоизменяется колокольня. Затем в 1848 – 1850-е годы меняется объемно-пространственное решение объекта по проекту архитектора Николая Гребенка. Тогда к основному объему пристраивают два боковых предела и выполняют золочение куполов.

«На одной из первых фотографий собора 1857 года, которая была найдена в одном из архивов Петербурга, можно увидеть золочение на куполах и колокольни собора. На фото, которые датируются концом XIX века, купола собора и штык колокольни также позолочены. На фотографии конца XIX – начала XX века золочение есть только на ребрах куполов собора», – рассказывает Вера Сопова.

В процессе натурных изысканий, на чердаке, среди строительного мусора, эксперты обнаружили фрагмент черного металла с остатками золота с ребра шпиля собора.

«Наличие золота на объекте также подтверждают документы, согласно которым купола были позолочены, кровля покрыта листовым железом и окрашена масляной краской зеленого цвета. Кроме того, в документах говорится об изменениях формы куполов собора. Работы проводились во второй половине XIX века», – рассказывает эксперт.

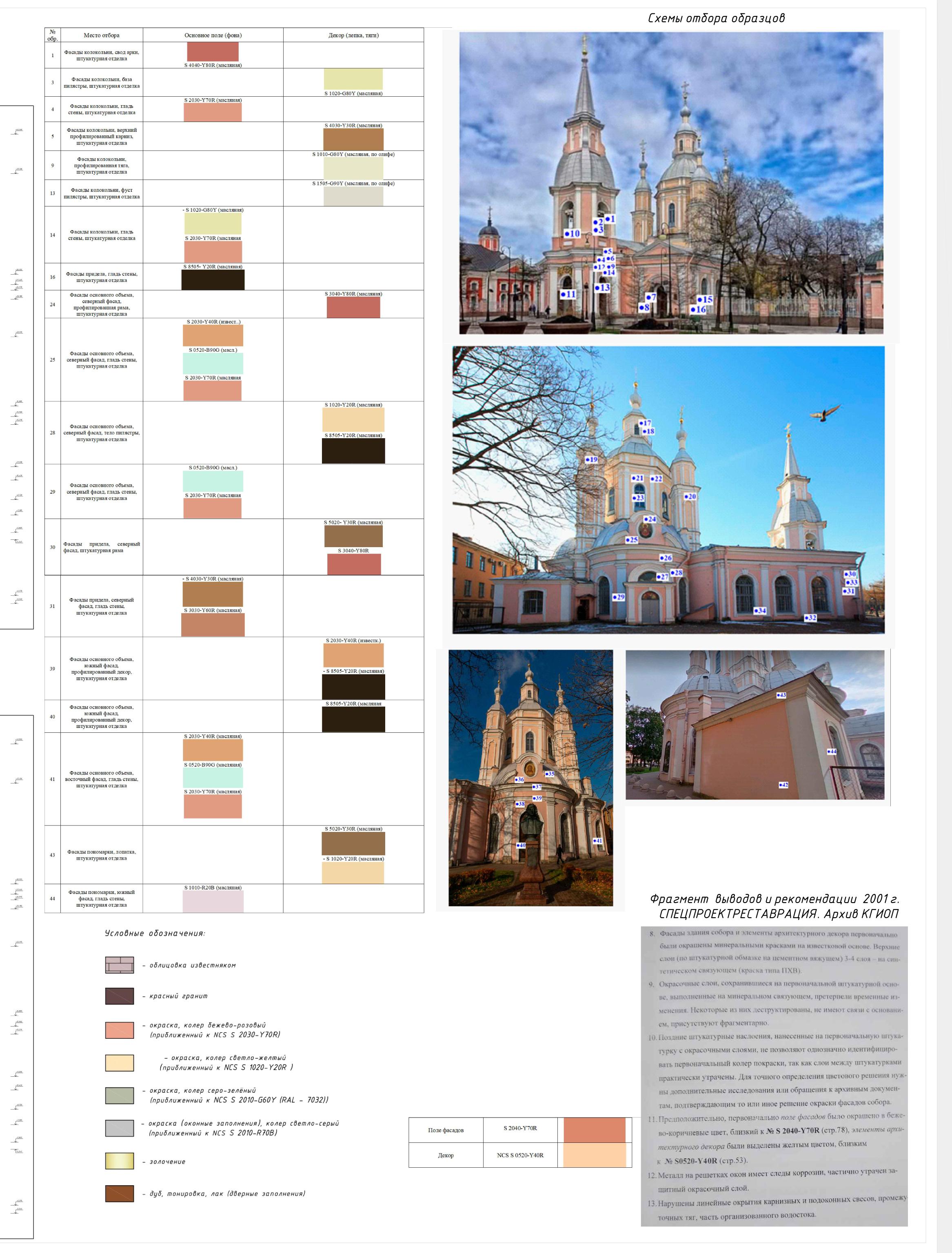

Помимо золочения, есть вопросы, связанные с окраской фасадов. Пока идет проектирование, специалисты опираются на фотографии конца XIX – начала XX века, цвет собора, включая декор и фонарь колокольни имеют инверсию – декор выкрашен в темно-розовый цвет, а фонарь – в светло-розовый.

«Мы выполнили забор образцов с фасадов собора. После проведения исследований были зафиксированы два вида краски. Одна, более ранняя по времени нанесения – светло-персиковая, а вторая – розовая. В рамках проектирования мы планируем использовать розовый цвет для дальнейшей окраски фасадов. Такое цветовое решение на объекте встречается в том числе в архитектуре времен Николая Гребенки», – сказала Вера Сопова.

«Золото – пошлятина»

Казалось бы, документы и исследования подтверждают наличие золота на соборе, и с цветом фасадов вроде бы определились. Можно работать! Однако с таким решением не все согласны.

По словам руководителя архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна, революционные события 1917 года, последующий приход большевиков к власти буквально очистили город в том числе от богатого архитектурно-художественного убранства фасадов зданий.

«Я думаю, что прелесть Петербурга в том, что это единственный город, который на сегодняшний день вернул себе облик периода жизни Александра Пушкина, именно за счет прошедших исторических событий. Это видно по каждому второму дому города, – говорит Никита Явейн. – Моя точка зрения, что Андреевский собор – памятник раннего классицизма XVIII века, периода Елизаветы Петровны, затем Екатерины II. Идеологически в то время использовать золото при строительстве или реставрации объектов не могли и не хотели. В их понимании золото – это пошлятина».

По словам архитектора, это не означает, что приделы храма, которые были пристроены позднее, в конце XIX века, нужно демонтировать, тем более сегодня закон этого сделать не позволит, однако от золочения куполов стоит отказаться.

«Что касается цвета фасадов памятника, то он должен быть исторический, то есть на XVIII век, тем самым мы вернем объекту первоначальный авторский облик», – сказал архитектор.

Посмотреть с разных точек

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули, что вопрос золочения куполов собора потребует тщательного выбора методики реставрации, так как крыша у объекта покрыта листовым железом, а выполнить золочение по железу – задача не из простых. К тому же это потребует демонтажа металлических листов и последующую транспортировку в мастерские. К слову, такая работа – первый и очевидный шаг к пересмотру финансирования как проектирования, так и реставрации объекта в сторону увеличения затрат. Является ли работа с листовым железом «веской причиной» увеличения затрат, эксперты не определились.

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, член Совета по сохранению культурного наследия при правительства Петербурга Владимир Трушковский подчеркнул необходимость тщательно оценить последствия золочения куполов.

«Возможно, менять сегодняшний облик храма не стоит, так как он уже сформировался для того квартала, в котором он находится. Нам еще нужно посмотреть, как будет выглядеть собор с золотыми куполами с разных точек города. Это явно изменит восприятие не только самого собора, но и всей окружающей застройки», – сказал Владимир Трушковский.

Очевидно, что участники дискуссии еще соберутся, чтобы вновь поразмышлять, как быть с обликом памятника. Алексей Михайлов отметил, что понятнее пока не стало.