От партизанских троп до олимпийских вершин: заслуженному тренеру России Леониду Баранову 95 лет

Течение времени неумолимо. Чем дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны, тем меньше остаётся тех, кто видел её не в кинохронике, а своими глазами. Тем важнее живое слово очевидца. Ветерану войны, участнику партизанского движения заслуженному тренеру РСФСР Леониду Алексеевичу Баранову – 95. Войну он встретил десятилетним мальчишкой в деревне Дедовичского района – примерно на полпути между Псковом и Великим Новгородом. Тогда это была одна большая Ленинградская область – и один большой партизанский край.

Накануне войны

«В моей справке о рождении указано – родился на пограничной заставе, – рассказывает Леонид Алексеевич. – Это уже потом, когда в 1933 году наша семья переехала в Ленинград, мне оформили свидетельство о рождении в ЗАГСе Куйбышевского района».

Родился он в 1930 году, в Белоруссии. Отец прошёл Первую мировую и Гражданскую войны, воевал с басмачами в Средней Азии и в конце службы был комиссаром на одной из застав на границе с Польшей. В Ленинграде семье дали маленькую комнату на Петроградской стороне, недалеко от нынешнего Нахимовского училища – по тем временам настоящая удача. Отец занимался организацией животноводческих хозяйств, совхозов «Бугры», «Ручьи».

Но тихая жизнь продлилась недолго. В конце 1930-х начались массовые репрессии, и первыми под удар попадали именно старые большевики и фронтовики.

«Думаю, отцу кто-то из друзей посоветовал перебраться куда-то из Ленинграда в провинцию, – говорит Леонид Алексеевич. – Мы обосновались в глухой деревне в сотне километров от Пскова. Отец занимался организацией в районе сельпо, питания рабочих. Там нас и застала война».

Как район стал партизанским

Уже 18 июля 1941 года – меньше чем через месяц после начала войны – вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». В Дедовичском районе стали готовиться серьёзно – делали схроны с оружием и продуктами, готовили места для партизан, занимались эвакуацией. Отец Лёни участвовал в этом с самого начала. Всё, что могли, увозили: заготовленную свинину отправляли эшелонами, по просёлкам уводили стада, часть урожая раздавали колхозникам. Поэтому, когда немцы пришли – брать им было почти нечего.

Подготовка была сделана так основательно, что на немецких картах эта территория позже значилась как «незамиренная область»– Партизанский край. Здесь в тылу врага на территории боле 100 квадратных километров фактически продолжала функционировать советская власть: работали колхозы, сельсоветы, даже школы.

Но сами работники уйти не успели. «Мы погрузили вещи и поехали в сторону Ленинграда, – вспоминает Леонид Алексеевич. – Но пошёл слух, что дорогу перерезали – немцы высадили десант. Пришлось возвращаться. Так и оказались в оккупации».

Подпольщики и мальчишка Лёня

Отца в районе знали, поэтому оставаться в деревне ему было нельзя. Он ушёл в партизанский отряд. А Лёня с матерью остались.

В деревню вошли сначала армейские части, потом немецкая администрация, появились полицаи – свои, местные, но с белыми повязками. Сначала оккупанты даже заигрывали с населением – предлагали разобрать имущество колхоза, открыли школу, звали в Германию: «там работа и хлеб». Некоторые верили. Но когда немцы согнали всех евреев и расстреляли, иллюзии исчезли.

«Среди них был и мой приятель Марик Иоффе, – говорит Леонид Алексеевич, и голос у него до сих пор сбивается. – Это забыть нельзя».

В соседнем доме у деда Михея остановился Николай Жуйкин. Работал в немецкой администрации, в доме – немцы, песни, чужая речь. Лёня с товарищем хотели его «ликвидировать» – так учили в пионерском отряде, так было «правильно». Но мать сказала: не трогать. Отец прислал записку: Жуйкин – свой, он возглавляет подполье и работает под немцами по заданию партизан.

Именно Жуйкин и привлёк мальчишку к подпольной работе. Взрослых часто проверяли, а паренёк, особенно если скажет пару слов по-немецки, не вызывает подозрений.

«Первое задание было отнести газету «Правда» в деревню километрах в десяти, – вспоминает Леонид Алексеевич. – Сунул газету в голенище сапога, в рюкзак – смену белья, сказал, что мама послала продуктов достать, и пошёл. Дошёл, передал. Никто не задержал».

Сколько таких походов было потом – не пересчитать. Помогало то, что до войны он несколько раз ходил со старшими в школьный кружок немецкого –запомнил пару десятков слов, которых хватало, чтобы объясниться с патрулём.

Жуйкин сделал ему справку «аусвайс» – разрешение на передвижение по району. С ней мальчишка носил советские газеты, которые доставляли через линию фронта, и партизанские листовки. Иногда задания были совсем недетскими: нужно было прийти и назвать человеку дату – это означало, что в этот день будет облава, и всем нужно уйти в лес. «Я и не догадывался, какую работу выполняю, – признаётся сегодня Леонид Алексеевич. – Для меня это было просто поручение».

Однажды едва не погубила детская беспечность. «Принёс домой «Ленинградскую правду» и сунул её в подшивку оккупационных газет – нам советовали держать дома такие, чтобы выглядеть лояльными. И тут пришли двое из полевой жандармерии – с обыском. Один начал листать подшивку… Я думал – всё, конец. Но он не долистал. Вечером рассказал Жуйкину– влетело мне крепко».

К партизанам

В начале 1942 года Жуйкин сказал прямо: «Уходите». Оставаться было опасно – немцы стали чаще проводить обыски, ловить молодых. Мать с Лёней сначала перебрались в другой посёлок в семью своих однофамильцев Барановых, а через месяц ушли в партизанский край.

Там Лёня жил какое-то время в одной избе с Ильёй Исаевичем Шустером – комиссаром партизанского отряда, состоявшего в основном из ленинградских комсомольцев и студентов института имени Лесгафта. Это знакомство, как скажет потом Леонид Алексеевич, «определило всю мою дальнейшую жизнь».

Пока же он делал то, что мог: возил партизан на задания и ждал их в лесу с подводой, плавил тол из неразорвавшихся снарядов (нужно было выкрутить взрыватель и только потом отправлять снаряд в костёр – малейшая ошибка стоила жизни).

Партизанский обоз

Весной 1942 года в партизанский край пришла весть о страшном голоде в Ленинграде. Было принято решение собирать продукты и отправлять в город обоз. Партизаны ездили по деревням, и с ними Лёня Баранов.

«Люди отдавали последнее – зерно, сало, картошку, мёд, – вспоминает он. –А в одной деревне дед слез с печки, снял валенки и сказал: «Отдай ленинградцам, сынок, а я обойдусь». Вот так и собирали»

Всего было собрано более 160 подвод продовольствия – это и был легендарный «партизанский обоз».

После войны

В 1944 году Ленинград был освобождён. Отец вскоре умер. Лёня с матерью ещё несколько лет жили в деревне – до 1947 года. Он был кормильцем – работал на строительстве, освоил профессию плотника. Открыли школу – пошёл учиться. Несмотря на войну, к моменту возвращения в Ленинград у него было уже 7 классов – по тем временам очень неплохо.

«Мне повезло. Меня окружали и наставляли замечательные люди, давшие мне запас прочности на всю жизнь», – всякий раз повторяет Леонид Алексеевич, когда речь заходит о его юношеских годах, о периоде его взросления. – Когда я вернулся в Ленинград, то нашёл опору и поддержку у бывших партизан –Ильи Шустера, Владимира Шапошникова, Владислава Стасиловича. Наставники, бывшие партизанские командиры, всегда были рядом со мной – поддерживали, помогали и советом, и делом. Именно благодаря им я экстерном закончил школу, поступил в институт Лесгафта и получил очень хорошее по тем временам образование».

В Токсово – с супругой

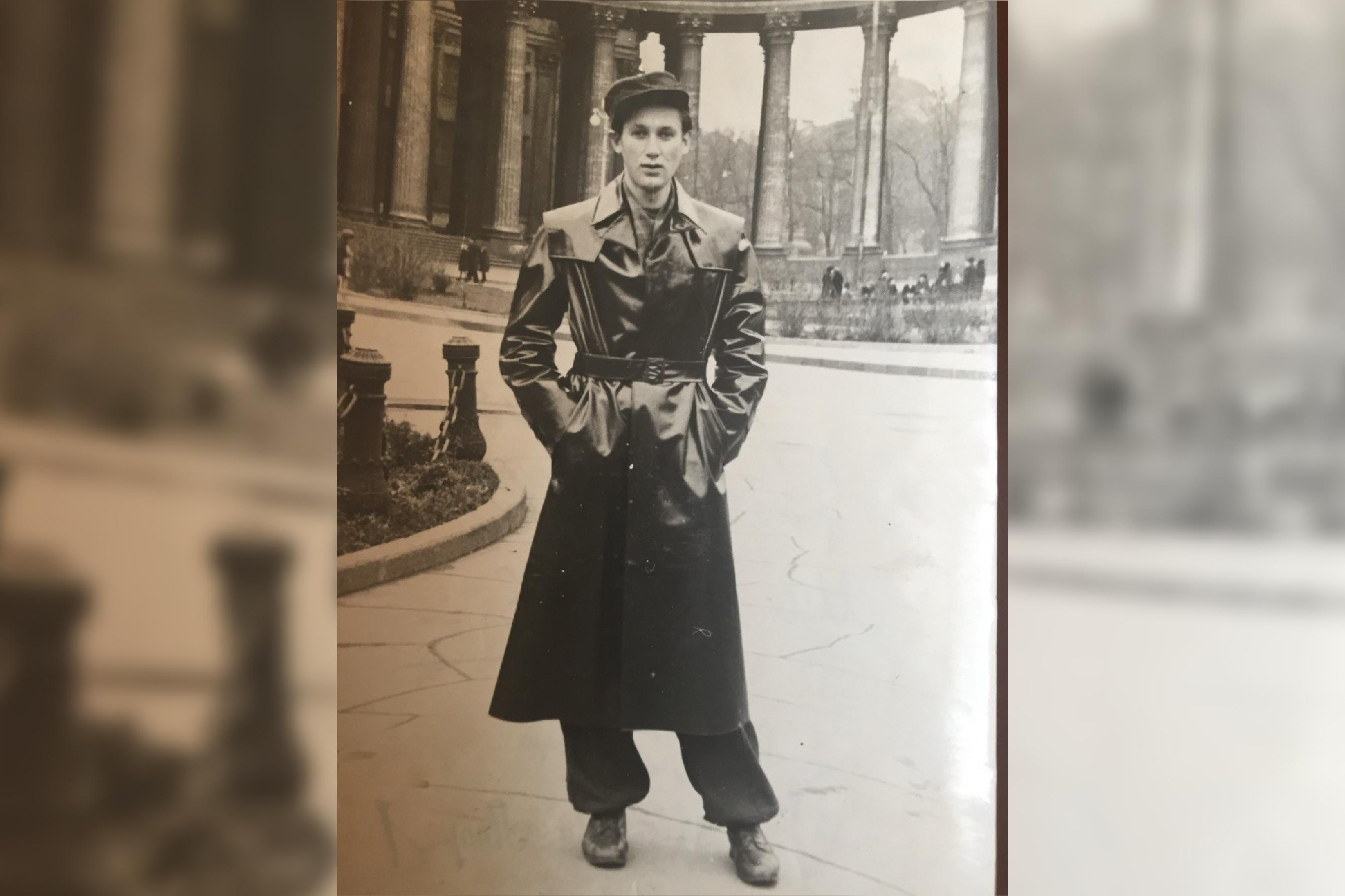

В Токсовскую среднюю школу Леонид Алексеевич пришёл в 1953 году – молодым 23-летним учителем физкультуры. Вместе с ним в школу пришла и его супруга Людмила Григорьевна, преподаватель психологии, русского языка и литературы.

Он сразу «заразил» ребят спортом и физической культурой. «Это были не уроки, а праздники», – вспоминают ученики. За несколько лет работы в школе Баранов сумел привить любовь к спорту целому поколению токсовской молодёжи.

«Благодаря Леониду Алексеевичу мы поняли, что физкультура и спорт не менее важны, чем умение грамотно читать и писать», – говорили его ученики.

Сам он был убеждён – нельзя быть здоровым, а значит, гармонически развитым человеком без занятия спортом. Это убеждение он пронёс через всю жизнь.

Кавголово: школа, которая стала своей

Рядом со средней школой, в Кавголово, работала спортивная школа по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Директор школы Александр Казимирович Григас заметил энергичного учителя и пригласил его работать тренером.

«Я отвечал за гоночную и общефизическую подготовку у двоеборцев, – вспоминает Леонид Алексеевич. – Со временем стал работать не только с ребятами из Ленинградской области, но и со сборными командами общества «Динамо», а потом и РСФСР и СССР, участвовал как тренер в чемпионатах мира, Олимпиадах».

Фактически он стал одним из верных и последовательных помощников Григаса – основателя и первого многолетнего руководителя знаменитой Кавголовской школы высшего спортивного мастерства.

«Получается, что я проработал в Кавголовской спортивной школе всю мою жизнь, – говорит он. – Пришёл туда в 1955 году тренером по лыжному двоеборью, потом был методистом, завучем, директором. Работал до 2012 года. Школа меняла названия, прирастала видами спорта и филиалами, была то областной, то городской, но для меня она всегда была моей Кавголовской СДЮСШОР».

Через его руки прошли сотни мальчишек. Он не только готовил мастеров спорта, чемпионов СССР и участников Олимпийских игр – он давал им «путёвку в жизнь», учил верить в себя и работать.

Среди его учеников – 10 чемпионов СССР и России, 5 участников Олимпийских игр. Его воспитанник Николай Киселёв на зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке выиграл серебро – это до сих пор одно из высших достижений нашей страны в лыжном двоеборье.

Гордится он и сыном Алексеем – он пятикратный чемпион СССР и России по лыжному двоеборью, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер РФ, ныне тренер национальной сборной. Его ученик Валерий Столяров – бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года в Нагано.

«Серебро Киселёва и бронза Столярова – до сих пор высшие достижения нашей страны на Олимпиадах в этом виде спорта. Думаю, поэтому и я, и Алексей оба награждены почётным знаком Олимпийского комитета России «За развитие олимпийского движения России», – говорит Леонид Алексеевич.

Общественная и патриотическая работа

Последние 10–15 лет Леонид Алексеевич много сил отдаёт сохранению памяти о героическом прошлом Партизанского края. Он считает, что о подвиге партизан Ленинградской и Псковской областей говорят незаслуженно мало.

«Всему виной «Ленинградское дело» конца 1940-х годов, – говорит он. – Тогда было задано направление на принижение роли Ленинграда и ленинградских партизан в достижении Победы».

По его инициативе Дедовичскому району Псковской области в 2018 году было присвоено почётное звание «Край партизанской славы». За эту большую работу в 2019 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Дедовичского района Псковской области».

Ранее, в 2007 году, ему было присвоено звание «Почётный гражданин Всеволожского района Ленинградской области».

Он часто приезжает в Партизанский край вместе с учителями и учениками школы № 104 Выборгского района Санкт-Петербурга (она носит имя Героя Советского Союза М. С. Харченко), проводит там уроки мужества, рассказывает, как мальчишка с листовкой в валенке стал человеком, воспитавшим олимпийцев.

По его инициативе школам Дедовичского района присвоены имена Героев Советского Союза М. С. Харченко и В. Е. Егорова. Он также выступил инициатором установки мемориальной доски партизанам-лесгафтовцам на здании Федерального учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Ленинградской области.

Награды и признание

За участие в партизанском движении Леонид Алексеевич награждён медалью «Ленинградский партизан», знаком «Партизан-подпольщик», медалями участника Великой Отечественной войны.

За многолетнюю педагогическую и тренерскую деятельность награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком «За развитие олимпийского движения в России», юбилейными медалями.

Его имя внесено в 13-й выпуск историко-общественной энциклопедии «Лучшие люди России» в разделе «Родины славные сыны и дочери» с перечислением всех его званий: заслуженный учитель РСФСР, заслуженный тренер РСФСР, многократно избирался депутатом районного Совета, президент Ленинградской областной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, член президиума РФ по прыжкам с трамплина, участник подпольного партизанского движения, подготовивший серебряного призёра Олимпийских игр, 10 чемпионов СССР и России и большую группу мастеров спорта.

Сегодня

В свои 95 лет Леонид Алексеевич живёт в Токсово – там, где прошла большая часть его жизни. У него двое детей, пять внуков и восемь правнуков. Все они в той или иной степени продолжают семейную спортивную линию, кто в прыжках, кто в фристайле, кто в синхронном плавании, кто даже в боксе.

Он шутит, что Токсово для него «спортивная столица мира». И, глядя на него, трудно не согласиться: перед нами не просто ветеран и педагог. Перед нами человек, который прожил жизнь с открытым сердцем, с любовью к людям и несгибаемым духом.