Александр Белоненко: «Георгий Cвиридов обожал Ленинград и представлял его за работой»

– Александр Сергеевич, вы – не только свидетель того, как Георгий Свиридов создавал свою музыку, но и тот, благодаря кому многие его произведения вышли в свет сегодня. Можно только представить себе, какую работу вы проделали...

– К счастью, у меня появились помощники, в частности, Андрей Сергеевич Чеснов. Благодаря им и гранту Президентского фонда культурных инициатив мы и воссоздали Национальный Свиридовский фонд. Восстановили три произведения. Например, хор «Благослови, душе моя, Господа», который входит в состав знаменитого и одного из последних сочинений Свиридова «Песнопения и молитвы». Я издал его еще в 2002-м году, но без этого хора, так как не было «беловой» записи. Георгий Васильевич вчерне записал на магнитофон – сам играл голоса на рояле, а ведущий голос пропевал. Сейчас Максиму Пожидаеву, главному хормейстеру самарской оперы, удалось запись расшифровать, положить на ноты и записать партитуру. Работа кропотливая, ведь нужно знать хоровое сложение и письмо. Тем более, у Свиридова все довольно сложно, поскольку начинаться может с двух голосов, прибавлять до десяти, двенадцати, фактура «дышит», включается, выключается. Нестандартное хоровое письмо.

И вот недавно коллектив «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича исполнил этот хор в «Зарядье».

Еще в Концертном зале имени Чайковского Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» исполнили симфонию для струнных и ударных. Это новая редакция произведения, которое Свиридов написал еще будучи студентом Консерватории в Ленинграде в 1940 году. В конце 80-х начале 90-х решил добавить большую ударную «батарею», получилось фактически новое сочинение. Сделал оркестровку композитор и пианист Иван Александров, также наш, ленинградец, преподает в Консерватории, хорошо знает творчество Свиридова. Башмет после исполнения сказал, что введет произведение в свой репертуар.

– Еще в Москве прозвучала оратория «Семь песен о России» на слова Александра Блока. Это тоже особенное произведение?

– Да, и достаточно сложное с точки зрения содержания. Это поздний Свиридов, которого мало знают. Люди привыкли к его светлой идиллической музыке, как «Метель». Здесь же очень трагический смысл, взгляд композитора на тревожную судьбу его любимой России. Написана музыка в 70-е годы, человеком, пережившим историю и знавшим результат. Получилось крупное сочинение, оно стоит наряду с поэмой «Памяти Сергея Есенина» и «Патетической ораторией».

В финале «Песен» используются слова Блока: «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!»

И там же есть замечательное стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем», написанное Блоком в сентябре 1914-го, когда началась Первая мировая война. Свиридов использовал его, но без последнего катрена, где у поэта еще звучали какие-то надежды на светлое будущее.

– Вы говорите о Свиридове, которого мало знают. Почему не все его большие произведения были изданы при жизни?

– У него было очень много замыслов, но Георгий Васильевич сам признавался, что не успевает осуществить все. Какие-то произведения, например, формально закончены, есть полный клавир, но нет оркестровки. Второй момент – особенность его творчества. Свиридов – «малонотный» композитор. Когда пишется минимальное количество звуков, каждый из них должен быть на вес золота. Если не продумаешь тщательно, получится примитив. Свиридов очень быстро и спонтанно писал материал, но потом годами его оттачивал. Причем сочинял за роялем и всегда делал большое количество редакций. Например, изначально песен о России было пять. Потом появилось еще несколько песен по Блоку, и он понял, что в одну ораторию не сложить, и разбил на четыре кантаты. Но несколько песен так и остались незаписанными.

– В прошлом году в планах Валерия Гергиева было исполнить кантату «Светлый гость» на стихи Есенина.

– «Светлый гость» был почти готов, Свиридов даже начал прописывать его в партитуре. Было даже два варианта, а завершил все Роман Леденев. Произведение исполнялось дважды, надеюсь, все же добьемся, чтобы в ближайшее время кантата прозвучала в исполнении какого-нибудь сильного коллектива.

– Где еще прозвучит Свиридов в год 110-летия, кроме Петербурга и Москвы?

– Вокальный цикл «Отчалившая Русь» уже услышали в Волгограде. Еще звонили из магнитогорской Капеллы, я им отдал «Благослови, душе моя, Господа». В Новосибирске, где Свиридов жил в эвакуации, тоже готовится концерт. Петь его музыку будут и в капелле Петропавловска-Камчатского. Там есть даже школа имени Свиридова. Конечно, будут исполнять его музыку и на родине композитора в Курске.

– Как относился Георгий Васильевич к Петербургской филармонии?

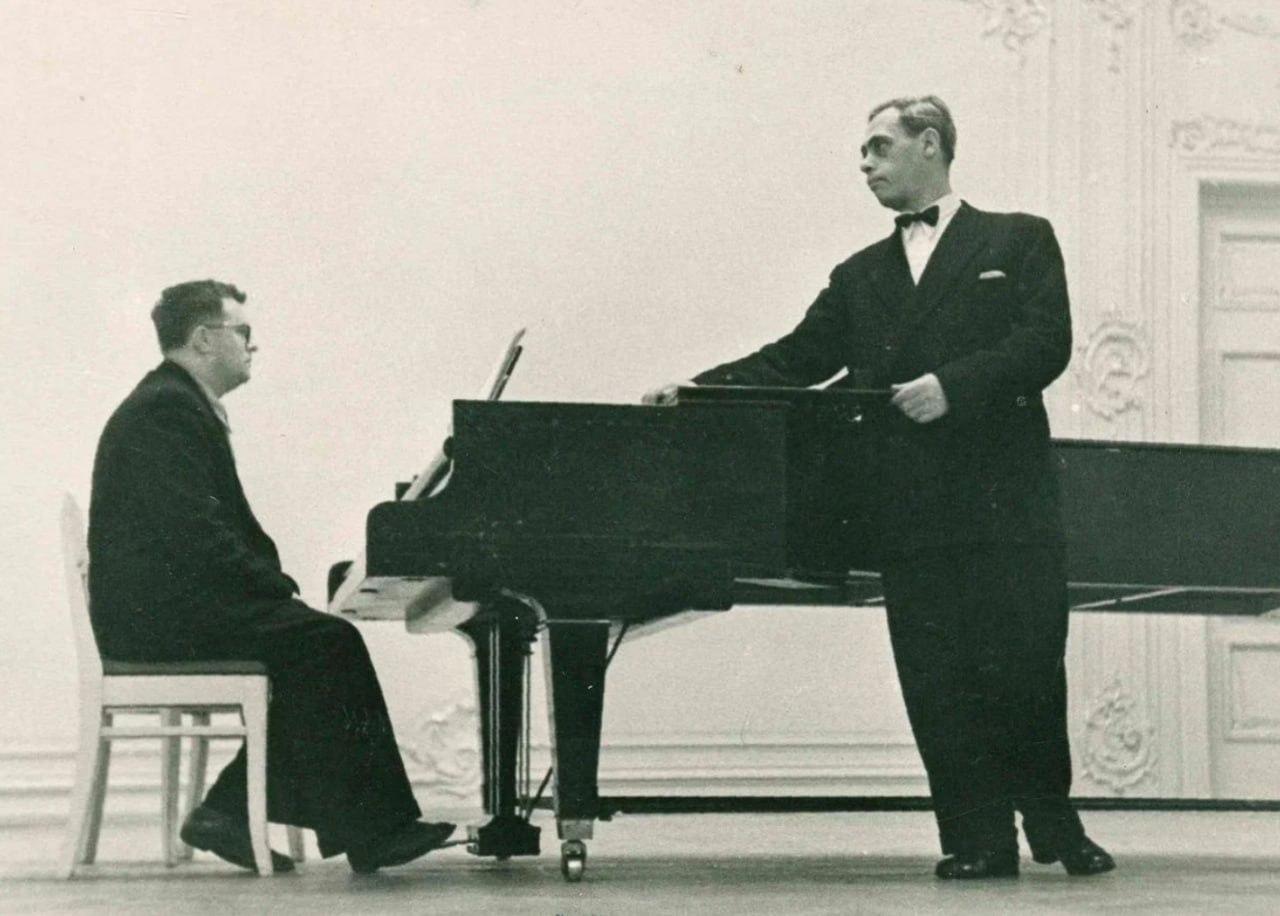

– Как он мог к ней относиться?! Его музыка звучала в Филармонии, когда Свиридов еще был студентом второго курса Ленинградской консерватории. Шла первая декада советской музыки – была такая сталинская идея – и в 1937-м Евгений Мравинский и Павел Серебряков исполнили концерт юного Георгия Свиридова. Его музыка звучала и под управлением Эдуарда Грикурова, Юрия Темирканова, Александра Дмитриева.

В библиотеке Академического симфонического оркестра хранятся уникальные ноты (их еще предстоит оцифровать) – партитуры с его авторскими правками, внесенными штрихами, динамическими оттенками. Точно знаю, есть «Поэма памяти Сергея Есенина», которую исполняли в Большом зале только что. «Метель», конечно же, «Патетическая оратория». Георгий Васильевич обожал Ленинград и любил Филармонию. Он посвятил этому городу огромное количество сочинений, мне кажется, больше, чем кто-либо из других русских композиторов. На стихи одного Блока только сколько: кантата «Петербург», «Петербургские песни», поэма «Петербург». Даже «Семь песен о России» составляют в основном «Петербургские песни» Блока, написанные здесь. Еще есть произведение «Пушкинский венок», в котором первый хор называется «Мороз и солнце». И Свиридов сам говорил мне, что, когда писал, представлял себе Дворцовую площадь.

Еще есть такая вещь, как «Лебяжья канавка» на стихи поэта Николая Брауна. Не говорим уже о фильмах: «Доверие», «Красные колокола»... Это все о Петербурге. А о Москве у Свиридова практически ничего нет...

– Как так вышло, что Свиридов большую часть жизни провел при этом в Москве?

– Интересно, что в 1932-м он окончил музыкальную школу в Курске и поехал сначала в Москву. Пришел в класс Дмитрия Кабалевского, но как-то до конца не определился. И тут старшие соученики предложили поехать в Ленинград. Он и поехал. Поступил в Центральный музыкальный техникум, ныне Училище имени Мусоргского. Техникум был уникальный – по сути, экспериментальная площадка. Там обкатывалась новая учебная программа для композиторов, которая в итоге легла в основу всех программ в СССР. Занимались этим Владимир Щербачев и Борис Асафьев, они совершили революцию. В царской России была традиционная система обучения: все изучали с самого начала, начиная с контрапункта, полифонии, гармонии, формы. После 4-го курса выпускались теоретики, а те, в ком было что-то особенное, композиторский дар, оставались на 5-й курс, во время которого уже должны были писать большие сочинения. После успешной сдачи экзамена присуждали статус так называемого «вольного художника». Так, например, заканчивал обучение Чайковский. Но поскольку в советское время никаких вольных художников, сами понимаете, быть не могло, решили создать систему профессионального композиторского образования. И Щербачев, который специально ездил в Германию и изучал систему Пауля Хиндемита, ввел основы композиции уже с первого года. Эксперимент сработал, повезло и Свиридову, который был его участником. Он учился у великолепных педагогов – Мусина, Браудо, Асафьева. И еще был ученик Щербачева – Михаил Юдин – непосредственный преподаватель Георгия Васильевича. Преподавал и Петр Рязанов, к которому Свиридов уже поступал в Консерваторию в 1936-м. Правда, Рязанова потом перевели в Москву...

– Кто стал учителем Свиридова?

– Ему предложили на выбор Михаила Чулаки или Дмитрия Шостаковича. Свиридов выбрал Шостаковича, он уже хорошо знал его творчество. Пришел к Дмитрию Дмитриевичу домой, показал свои опыты. И тот взял его в класс – так Свиридов стал одним из первых учеников Шостаковича.

– Но стиль музыки этих двух композиторов в итоге сильно отличался. Почему Свиридов не пошел по стопам Шостаковича?

– Еще до Шостаковича Свиридов был под сильным влиянием таких «песенных» композиторов, как Дзержинский, Коваль. Но затем стал изучать современную музыку, знал прекрасно Стравинского (очень ценил «Свадебку», «Царя Эдипа»), Хиндемита, Шимановского, всю литературу первой половины XX века. Ходил в Филармонию слушать концерты. И начал писать в русле симфонического движения – появились 1-я симфония и 1-й фортепианный концерт. После войны стал писать камерную музыку – его трио даже получило сталинскую премию. Появлялись квартеты, квинтеты и так далее. Но в один момент Свиридов осознал, что в жизнь пришло что-то новое, и музыке нужны какие-то новые формы. Свиридов был одним из первых, кто сказал, что симфонизму подходит конец. И одновременно с ним точно так же считали авангардисты. Он внимательно изучал западную современную музыку, слышал сочинения авангардистов. Даже был в лаборатории конкретной музыки у Пьера Шеффера в Париже. И там же, в Париже, в 1961-м слышал «Моисея и Аарона» Арнольда Шенберга. А фрагменты из «Воццека» Альбана Берга играл наизусть, у него был клавир еще со времени обучения у Шостаковича.

Свиридов сформулировал, что на смену симфонизму приходит додекафония или песня. И сам для себя пришел к песенной форме. У Свиридова под словом «песня» скрывается многое – он понял, что додекафония, то есть отказ от тональности и формы, лишает музыку песенной структуры и мелодии. Он, безусловно, оценил увлечение звуком и тембровыми «кунстштюками», но при этом счел, что музыка, по сути, превращается в «белый шум». Для Свиридова этот путь был тупиковым, бессмысленным. И он стал делать циклы, которые легли в основу всех его кантат, ораторий, поэм. Как у романтиков, которых он обожал, – и Брамса, и Шумана. И ушел от примитива ради спасения мелодии. Вот еще почему он так подолгу мучился над своими сочинениями. Додекафония – это метод. Его может повторить любой ученик в консерватории. Нужно просто соблюдать правила. У Свиридова все иначе – каждая мелодия, песня имеет свою форму. Но для этого нужен особый талант – придумывать материал спонтанно. Он был потрясающий мелодист, крупнейший во второй половине XX века. И подражать ему невозможно. Свиридов – уникум, которого кто-то, конечно, сравнивает с Карлом Орфом, но все равно это далеко. Как и талантливейший Валерий Гаврилин, который все же ближе к бытовой музыке.

Но самое парадоксальное, что в песнях Свиридова есть симфонизм в имплицитной форме. Найдите, как Дмитрий Хворостовский поет поэму «Петербург». Последняя песня – минималистическая «Богоматерь в городе» – это постоянный повтор, остинатная форма, но с развитием. И развитие это, с кульминацией и спадами, и есть дыхание симфонизма, который Свиридов все-таки сохранил.