В Педиатрическом университете реконструировали бомбоубежище времен блокады

Объект номер 708

Педиатрический институт значился на картах фашистских бомбардировок как объект 708. Фашисты прицельно, по нескольку раз в день, бомбили детскую клинику. В некоторые дни число артиллерийских обстрелов института достигало 8-12, ряд зданий пострадал от снарядов. Но в институтских клиниках лечились дети, и их надо было спасать.

Первую экскурсию по обновленному музею-бомбоубежищу провела директор вузовского музея Ирина Савина.

«В Ленинграде оставалось около полумиллиона детей, и центром их спасения стал Педиатрический институт. Здесь было оборудовано 14 бомбоубежищ. Самое большое находилось в хирургическом корпусе, там был самый большой подвал. Но у детей случались разные заболевания, в том числе инфекционные, пациентов необходимо было разобщать. Поэтому бомбоубежища открывались там, где это было возможно. Когда возникла мысль воссоздать экспозицию бомбоубежища, оказалось, что лучшие условия для ее оформления – в нынешнем административном корпусе. Точнее, в его подвале. Здесь тоже было бомбоубежище. Мы постарались сделать точно таким же, как было тогда», – рассказала Ирина Савина.

Больница Педиатрического института до войны была рассчитана на 800 коек, в годы войны там находилось 150-200 человек. Но это были больные, истощенные, раненые дети, малыши с туберкулезом и алиментарной дистрофией, с ампутированными конечностями и ожогами. Многие не могли сами ходить, и нянечки, сестры, врачи спускали их в подвал на матрасах, как на волокушах.

С ноября 1941 года, когда бомбежки участились, было принято решение разместить детей в бомбоубежищах постоянно. Это были 175 дней горя и лишений. Дети вместе с медперсоналом жили в подвалах до мая 1942 года.

Психический паек

Блокадный метроном отсчитывает минуты. Через крохотное подвальное окно почти не проходит свет. Мало воздуха, дымит буржуйка. На сестринском столике лежат нехитрые медицинские инструменты. В уголке на кроватке спит ребенок. В шкафчике – простые деревянные конструкторы и картонные игрушки на елочке.

«Когда мы оформляли экспозицию, наши сотрудники жаловались, что в подвале нечем дышать, тут низкие потолки и нет окон. А медики с детьми здесь жили полгода! В самую суровую блокадную зиму укрывали детей несколькими одеялами и даже матрасами, носили и кипятили воду, проводили медицинские манипуляции. Окна для проветривания удавалось открывать очень редко, но детей все же старались выносить на улицу хоть немного подышать воздухом. Потом появился свой печник, детки вышли из морозного оцепенения, сидели у буржуйки, жарили черный хлебушек, медсестры им рассказывали сказки», – рассказывает Ирина Савина.

В годы войны возник термин «психический паек», его придумали врачи, понявшие, что спасать нужно не только едой и лекарствами, но любовью и заботой. В архивных материалах сохранились свидетельства, когда тяжелейшие дети, с гангренами, с дистрофией, которые сами уже даже не могли двигаться, благодаря такой заботе, благодаря этим сказкам выживали. Нянечки переворачивали им ножки, доктора их обнимали, разговаривали с ними, играли, и дети выживали!

«Пока ты можешь кого-то любить, о ком-то заботиться, пока ты не один, пока ты не сдался – шанс выжить есть. Но вот что давало силы самим медикам? Спасти любой ценой, даже ценой своей жизни. Профессор, хирург Немилов умер прямо над операционным столом. Сотрудники погибали под обстрелами и от голода. Но они же – врачи, а настоящий врач – это человек с особым врожденным чувством, когда ты не можешь пройти мимо чужой беды. Оно называется милосердием. Если этого нет, ты не сможешь быть врачом», – убеждена Ирина Савина.

Всего в клиниках института во время блокады получили помощь 8793 больных ребенка, а детскую поликлинику посетили около 55 тысяч детей. От бомбежек в Педиатрическом не погиб ни один ребенок.

Спасенное детство

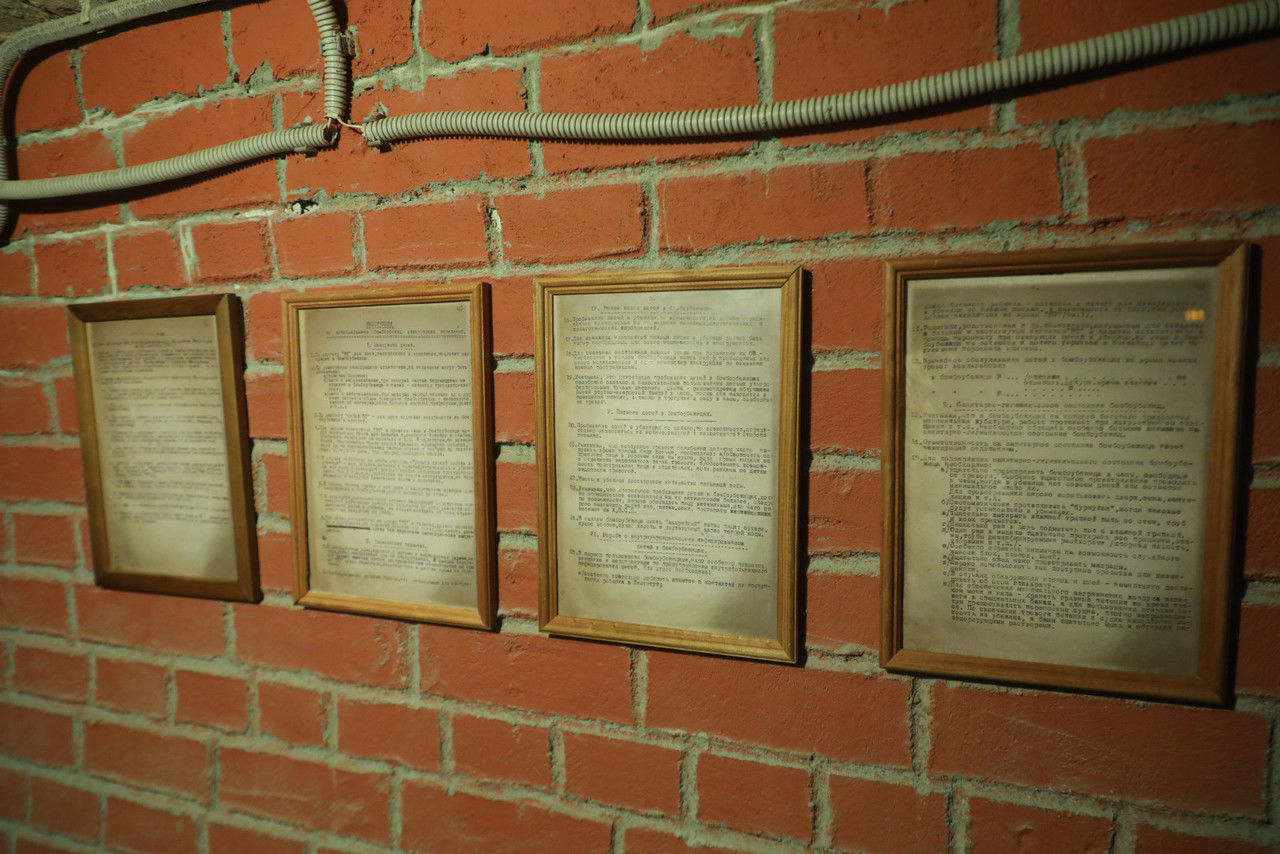

Прямо в музее-бомбоубежище оформлен стенд с ценнейшими свидетельствами той поры – фотографиями маленьких пациентов Педиатрического и газетными вырезками.

«В клинике, где лечат туберкулезных малышей, нам показали маленького Гаррика. Когда его привезли сюда, врачи грустно качали головами. У Гаррика развился пневмоторакс: гной заливал полость плевры, температурная кривая упиралась в самый верхний край таблицы. Доктор Певзнер держит его сейчас на руках. Здесь врачи обязательно держат на руках и ласкают своих самых маленьких пациентов. «Психический паек» входит в комплекс лечения. Ну да, розовенький бутуз – тот самый Гаррик. Да, тот самый. Он выжил», – писал в 1942 году в «Ленинградской правде» Борис Рейн.

Наш взгляд упирается в знакомое имя: Николай Павлович Шабалов. Доктор медицинских наук, внесший огромный вклад в развитие современной неонатологии и гематологии. Оказывается, его тоже во время блокады спасли в вузе, в который он вернется спустя годы, станет студентом, врачом, ученым, профессором кафедры госпитальной педиатрии.

«А вот братья Тутышкины, а это Галя, а вот Гриша Анашкин, у него мама погибла на трамвайной остановке, его принесли сюда, он стал таким «сыном Педиатрического». А вот Юра Золотой. Аркаша Федотов – он был зимой так слаб и тих, что для него был готов уже «смертный листок». Теперь это розовый, толстый мальчишка, самый громогласный из всех… Татьяна Фомина, она родилась в мае 1942 года, ее полтора года спасали от дистрофии в институтской клинике. Недавно она сама нас нашла, ей уже за 80...» – знакомят нас с удивительными историями спасенного детства музейные работники.

Идея о реконструкции бомбоубежища возникла у музейных работников, среди которых главными инициаторами были Ирина Савина и Татьяна Карпова, обе – выпускницы Педиатрического разных лет, возникла еще весной нынешнего юбилейного года.

«Не отрываться от корней – это очень важно. И двигало нами огромное уважение к тем, кто был до нас. А мы – преемники, и наше дело сейчас заразить этим наше молодое поколение. Самое главное – затронуть их сердца», – убеждены эти замечательные женщины.

В восстановленном бомбоубежище и в музее вуза расположены и работы нынешних студентов, посвященные войне и блокаде Ленинграда. Планируется, что посещение вузовского музея и бомбоубежища станет частью обязательной учебной программы в университете.