Храм Парголово: святыня, пережившая пожар и войну

Сегодня Парголово – динамично развивающийся поселок в составе Выборгского района Петербурга. При этом его история насчитывает несколько сотен лет.

АРТИЛЛЕРИСТ И СУЗДАЛЬЦЫ

Впервые Парголово упоминалось в «Писцовой книге» 1500 года под названием «Паркола». Исследователи шутят, что это название похоже на финское слово, которым именуют черта. А в период шведского владычества на этом месте располагалась мыза – усадьба с хозяйственным комплексом.

Уже в начале XVIII века Петр Великий подарил эти земли своей дочери Елизавете. Ее отец и представить не мог, что Елизавета станет полноправной императрицей. В 1746 году (есть версии, что фактически это произошло чуть раньше) она передарила не слишком нужные ей земли графу Петру Шувалову, государственному деятелю и реформатору.

Хотя современники и потомки нелестно высказывались о нем как об управленце и упрекали в коррупции, его заслуги в создании сильной артиллерии для России велики. Получив во владение Парголовскую мызу, Шувалов принялся активно осваивать свои новые земли и для этого переправил своих крепостных из Суздальского уезда. Именно поэтому в тех местах встречаются названия, связанные с Суздалем, – Суздальский проспект, Суздальские озера. А Шуваловский парк вокруг усадьбы, соответственно, назван в честь ее владельцев.

СРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Поселение тогда не мыслилось без храма. Он и был построен в Парголово в 1750-х годах. Церемония освящения деревянной церкви Спаса Нерукотворного образа прошла в сентябре 1755 года, а главной гостьей была сама императрица Елизавета. Храм был важен для местных крестьян, которые вместе с самим Шуваловым пожертвовали ему реликвии, привезенные из Суздальского уезда. В числе прочих была икона XVII века, на приложении к которой были указаны фамилии семей, переехавших в Парголово. Вокруг храма разместилось кладбище.

Также Шувалов нашел для новой церкви священника, отца Иоанна Дмитриева, до того служившего в церкви Святой Живоначальной Троицы, что располагалась в Галерной гавани (до наших дней эта церковь не сохранилась). Интересно, что построенная церковь дала Парголово другое имя – Спасское село. Впрочем, через полвека новые владельцы земли вернули селу его уникальное название. Но к тому времени здесь уже был другой храм.

Летом 1791 года деревянная церковь сгорела после удара молнии. На ее месте была оперативно построена каменная часовня, которая сохранилась до наших дней. А в 1792 году по заказу Екатерины Шуваловой, невестки Петра Шувалова, возвели новую деревянную церковь, уже на другом месте. Автором проекта выступил Луиджи Руска, известный по проектам домов для дворян, а также благодаря портику на Невском проспекте у Гостиного Двора.

Новая церковь стала достопримечательностью северной окраины Петербурга и даже удостоилась упоминания в очерке Александра Грибоедова для газеты «Северная пчела».

ДЛЯ ДАЧНИКОВ

В середине XIX века многое в Парголово поменялось. Постепенно начиналась мода на пригородный отдых на дачах, а в 1870 году неподалеку открылась станция новой железной дороги. Владевшие там землей наследники Шуваловых в 1877 году выгодно продали ее часть Товариществу на паях для устройства дачных помещений в Шувалово.

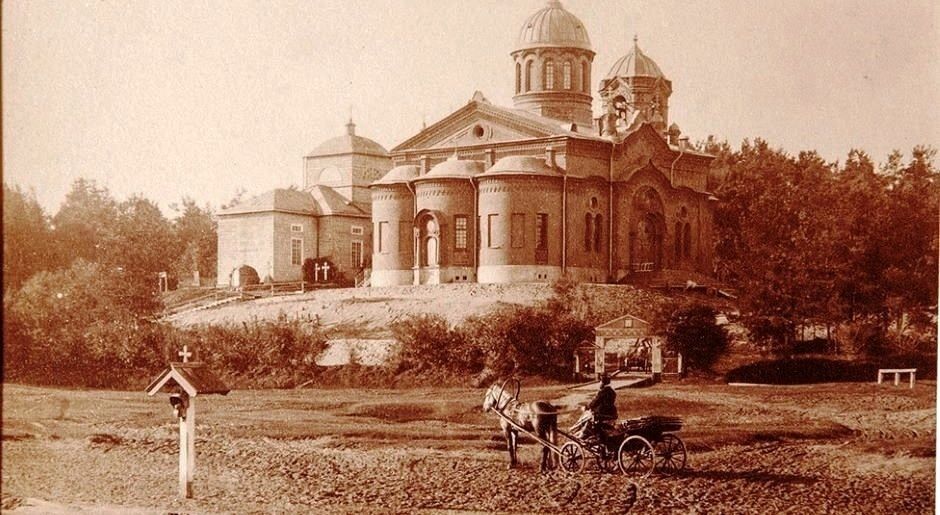

Парголово начало превращаться в престижный дачный поселок. Свидетелем этих процессов была уже ветшающая деревянная церковь, которую строили для крестьян. Для обеспеченных дачников было решено построить новую каменную церковь. Проектирование поручили инженеру и архитектору Константину Кузьмину, который прославился проектом церкви на Большеохтинском кладбище. Работы начались в июле 1876 года, но продлились 4 года и сопровождались трудностями. Для контроля над строительством было создано попечительское общество, которым руководил князь Павел Воронцов-Шувалов.

Однако средств не хватало. Стоит отметить, что Воронцов-Шувалов хоть и был выходцем из богатейшего семейства, которое унаследовало состояние Платона Зубова, фаворита Екатерины II, он не собирался вкладываться больше остальных. Но дело спасли местные крестьяне, которые добавили достаточно средств. В итоге новая церковь была освящена в сентябре 1880 года.

Интересно, что материалы разобранного деревянного храма не выбросили, а возвели из них неподалеку небольшую церковь в честь святого князя Александра Невского, которая сохранилась до наших дней. Во времена закрытия и уничтожения храмов при советской власти церковь Спаса Нерукотворного образа не только сохранилась, но и никогда не закрывалась. В годы блокады ее настоятелем был протоиерей Александр Мошинской, талантливый организатор и подвижник, который помог множеству местных жителей. За эти заслуги в 1946 году он был удостоен награды «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ею награждались передовики тыла.