Главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов рассказал о поездке на Кавказ

Ставропольский край встретил моросящим дождем, да и температура воздуха не сильно отличалась от петербургской. В новом здании аэропорта – совсем недавно открытом – еще продолжали наводить лоск, и казалось, что даже местные минераловодцы сами еще не до конца понимали, где и что теперь расположено...

Из Минеральных Вод мы отправились в Пятигорск. Двигались туда стремительно: встретивший меня местный гид Мурат, вернувшийся в родные края после участия в специальной военной операции, на своем массивном японском внедорожнике лихо штурмовал хорошо уложенный асфальт трассы. Сопротивление ему оказывали лишь белоснежные «Лады-Приоры»: их было много, а иногда казалось, что очень много…

«ЧТОБЫ НЕ СЛИШКОМ ПРОВАЛИВАЛСЯ»

Каких-то пару десятков километров, и вот уже тот самый город-курорт, известный нам благодаря «Герою нашего времени» и дважды ставший знаковой локацией для Кисы Воробьянинова. Роман Ильфа и Петрова здесь вообще культивируют: памятники героям книги с любовью расставлены по центру города, а пышная женщина в киоске с надписью «Билеты» звонко завлекает туристов, используя хрестоматийные образы. И многие отсюда действительно устремляются к тому самому Провалу.

Возле прохода к пещерному озеру Провал, увенчанного иконой Божией Матери, – памятник Бендеру, сильно похожий на одноименный, установленный ему на Итальянской улице в Петербурге. Вот только здесь он с куда более натертым носом.

«Это Остап Бендер. Знаешь, кто это?» – спрашивает перед входом взрослая дама у зумера.

«Нет», – отвечает он с удивлением, продолжая поглощать мороженое.

Местное пятигорское мороженое и правда расходится на ура у разных поколений, по-своему относящихся к литературной классике.

Отсюда – по бульвару Гагарина – прогулочным шагом мимо Пироговских ванн и национализированных в первые советские годы дач, превращенных тогда же в санатории, двигаемся вверх на гору Машук, где теперь обитают перспективные педагоги и наставники со всей страны. Наподобие подмосковного Сенежа здесь оборудованы образовательные кампусы и действует Всероссийский центр знаний.

У подножия горы, несмотря на усиливающийся дождь, множество туристов: они с улыбками фотографируются у места трагического поединка Лермонтова и Мартынова, воодушевленно приобретают тематические магниты и даже участвуют в костюмированных фотосессиях. Грусти нет. На Машук опускается вечер, кое-где звучит казачья песня.

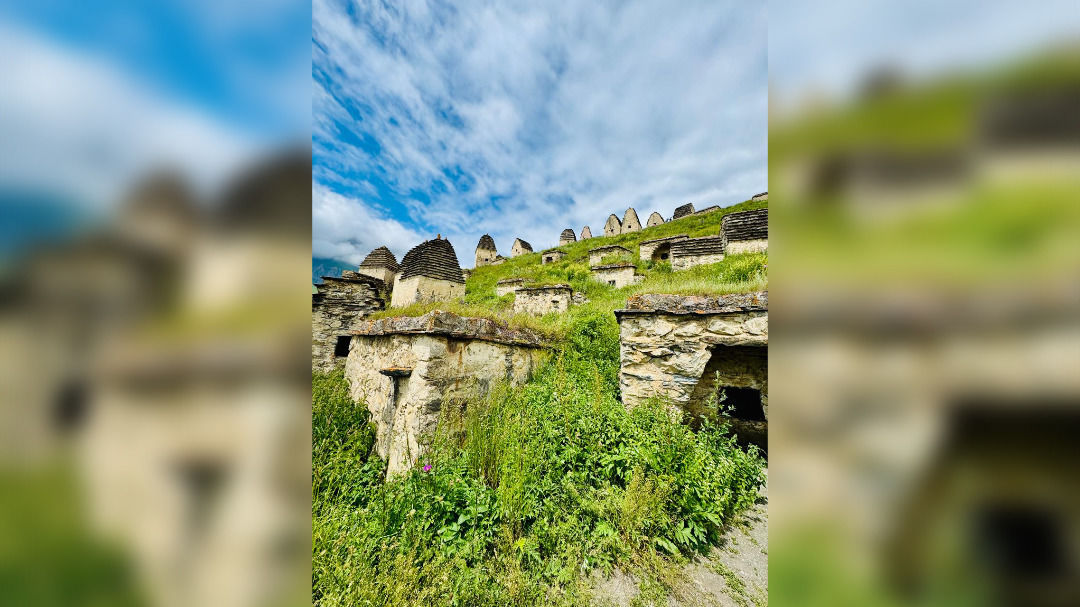

В «ГОРОДЕ МЕРТВЫХ»

На следующее утро мы уже мчим в Северную Осетию. Ключевой целью вновь стали горы. После относительно невысокого Машука здесь все уже кажется невероятным и значительным. Конечно, самое знаменитое место, которое красуется на всех открытках Северной Осетии, – селение Даргавс – «город мертвых», в котором каменные склепы россыпью усеяли горные холмы. В некоторых склепах до сих пор в мельчайших деталях можно разглядеть останки – черепа и кости. Мурат объясняет, что «городом мертвых» это место прозвали неспроста. Еще в XVIII веке здесь свирепствовала эпидемия холеры, и, чтобы не заражать родственников, заболевшие добровольно отправлялись в склепы. Они брали с собой небольшой запас воды и еды и доживали там последние дни. Невероятно кинематографично. Примерно в этот же период на одной из усыпальниц появилась надпись на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».

Помянуть усопших много веков назад можно поблизости аутентичными осетинскими пирогами. Здесь же повсюду пасутся дивные коровы, а юные туристки обучаются верховой езде на ухоженных медовых скакунах.

Недалеко от Даргавса один из самых значительных водопадов Европы обрушивает свои струи с высоты почти в 700 метров. Местные говорят, что своим появлением Большой Зейгалан («Падающая лавина») обязан леднику. Чтобы оказаться на высоте и увидеть водопад вблизи, нужно преодолеть особый маршрут.

Для тех, кому тяжело или просто неохота идти по узким тропам несколько километров, у подножия дежурят вездеходы различных моделей – от УАЗов до «Амароков». Водители автомобилей за несколько тысяч рублей готовы проделать половину пути. Правда, финальный отрезок дороги к водопаду все равно нужно прошагать самостоятельно.

«МЫ УЗНАЛИ, В ЧЕМ СИЛА»

В тот день Северная Осетия заставила меня особо обнажить эмоции, ведь здесь в часе езды друг от друга два особых места, вошедших в историю: одно – в сентябре 2002-го, другое – двумя годами позже, в сентябре 2004-го.

Первый на пути – тот самый Кармадон. Сейчас из-за большого числа зевак и туристов трудно ощутить весь ужас природной катастрофы, унесшей жизни 125 человек: предполагаемое место гибели Сергея Бодрова и его съемочной группы теперь настоящее место паломничества, лихо монетизированное. Тут и магниты, и ножи, и стикерпаки. Отовсюду смотрит общенациональный «Брат».

У входа в разрушенный ледником тоннель – флаги (триколоры и кумачовые), засохшие гвоздики, прогоревшие лампадки. И над всем этим – граффити с портретом Данилы Багрова и почти политическим лозунгом: «Мы узнали в чем сила, брат. Сила в единстве».

Едем дальше. И вот уже въезд в Беслан. Одинокий городок с уютными каменными домиками и бельем на прищепках. Если балконы – то в сайдинге, а еще какие-то нелепые магазинчики «Табак у Боба» и «Стильный школьник».

На улице Героев становится не по себе почти сразу, а когда оказываешься за оградой, служившей прежде школьным забором, кажется, что тебя придавило сверху многотонной плитой. Во дворе памятник кричащему мальчику – точно такой много лет назад я видел в центре Сан-Марино. А еще церковь, красно-кирпичная школа и сам спортивный зал – тот, который навсегда в памяти, где на подоконниках вода, а на стенах надписи. Внутри – никому не нужное уже 21 год баскетбольное кольцо, детские игрушки и зияющие дыры, сквозь которые отчаянно слышны позывные птиц. Неисчислимого количества птиц. Как будто по числу лиц, смотрящих со стен.

Прячусь за черные очки. Выхожу обратно за ограду. Мимо – по рельсам, проложенным вдоль улицы Героев, – проносится состав. По другую сторону железнодорожных путей виднеется новое здание школы №1.

ЗАВТРА БЫЛА ИНГУШЕТИЯ

Несколько часов езды по утренней спокойной трассе, отремонтированной по национальному проекту, – и вот мы уже останавливаемся на КПП: здесь необходимо предъявить российский паспорт. Если его нет – велика вероятность, что дальше не пустят: рядом государственная граница.

Держим путь в Джейрахское ущелье, где почти сотня исторических памятников, а некоторые местные постройки созданы еще во II веке до нашей эры. Основные достопримечательности – башни и храмы, построенные много столетий назад и доподлинно знающие историю этих мест. По словам Мурата, некоторые из них перестали использовать лишь в ХХ столетии – после сталинского решения о депортации ингушского народа. Так случилось и с поселком Таргим, расположенным на правом берегу реки Ассы, где местные жители покинули свои жилые башни, которые возвели их предки еще в XV веке. Каждая башня в высоту около 30 метров. Вход в нее располагался на втором этаже, а лестница была приставная, и ее в случае появления неприятеля мгновенно убирали.

Уникальная природа, которую целиком хочется охватить глазом, поражает разнообразным ландшафтом: тут одновременно и высокие горы, и живописные долины. А пасущиеся повсеместно стада красивых коров, белоснежных овец и быстроногих коз создают особое ощущение безмятежности, навсегда утерянное в большом городе. Что и говорить, «злая сила»…

«Смотри, сапсан полетел», – протяжно говорит Мурат.

Так ты окончательно осознаешь, что в том твоем мире, который остался где-то между Петербургом и Москвой, именно эта фраза означала бы совсем другое.