«Петербургский дневник» рассказал о работе пожарных во время блокады Ленинграда

Когда разговор заходит о блокаде Ленинграда, то нередко, чтобы описать обстановку в те дни, употребляют фразу «город-фронт». Как правило, под этим подразумевается близость передовой к кварталам застройки, вражеские артобстрелы и налеты немецкой авиации. Но внутри осажденного Ленинграда был еще один фронт, на котором сражались и гибли люди, – фронт борьбы с огнем. Этот враг был не менее страшен, чем холод, голод и обстрелы.

В 15-17 лет

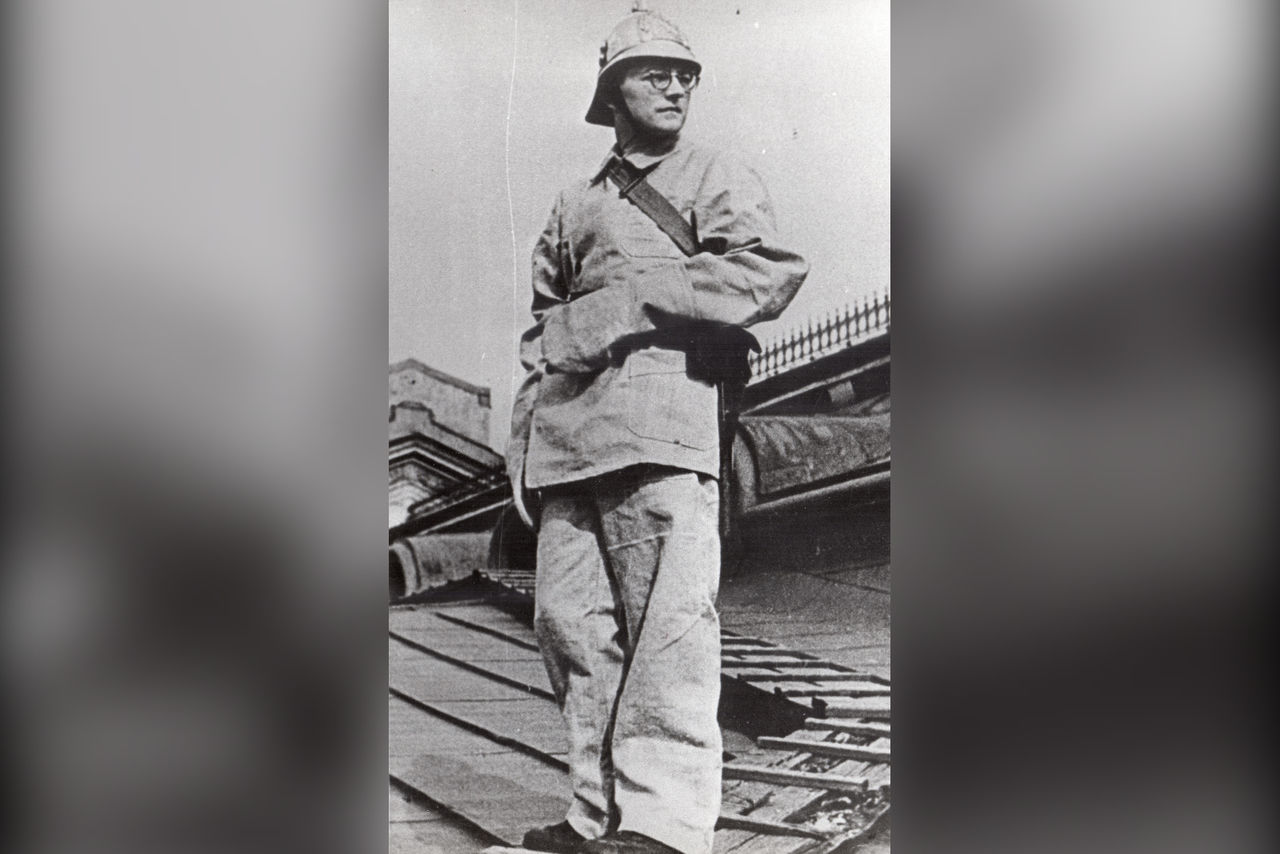

Видя, как развивается обстановка на фронте летом 1941 года, власти заблаговременно начали готовить Ленинград к обороне. В том числе – к массированным налетам и обстрелам. Был создан штаб Местной противовоздушной обороны (МПВО), куда вошли представители всех служб жизнеобеспечения города, в том числе пожарной охраны. Ее в штабе представлял заместитель начальника Управления пожарной охраны Борис Кончаев. Само Управление противопожарной службы в блокадные годы возглавлял Михаил Сериков. В Комсомольском противопожарном полку служили рабочие, студенты и даже школьники. Большинству из этих ребят было по 15-17 лет. Изначально они помогали регулярным частям, а потом на них возложили дополнительные функции. В том числе – поквартирный обход.

Сегодня уже нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, на что ориентировались руководители Ленинграда, готовя город к налетам врага, но можно предположить, что были досконально изучены тактика люфтваффе и последствия его массированных налетов на Лондон и другие английские города в 1940 году.

Немцы недоумевали

В Ленинграде готовились бороться с массовым применением зажигательных бомб. Они были очень опасны для исторической застройки, где дома имели немало деревянных деталей – начиная от чердачных помещений и до перекрытий между этажами – и могли дать подпитку огню.

На основе имевшихся запасов удобрений Государственный институт прикладной химии предложил использовать раствор суперфосфата в воде, который защищает древесину от горения. Этой смесью обработали до 90 процентов чердачных помещений. На чердаках устанавливали ящики с песком и емкости с водой, заготавливали специальные щипцы для захвата зажигательных бомб. Готовили расчеты МПВО и звенья самообороны и защиты из жителей домов, ввели дежурства на крышах зданий.

Было снесено огромное количество дощатых сараев и других построек, которые могли дать пищу огню.

«Уже в первые дни блокады немецкое командование недоумевало – почему в городе нет массовых пожаров, – рассказывает начальник отдела управления информации и связей с общественностью Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, руководитель Пожарно-технической выставки имени Бориса Кончаева Нина Скорынина. – В этом была заслуга не только пожарных, но и жителей – большинство возгораний в первые месяцы гасили на ранней стадии не только профессиональные огнеборцы, но и простые ленинградцы».

Первые потери

У Владимира Высоцкого в одной из песен есть такие слова: «Я видел, как горят огнем Бадаевские склады».

Этот пожар, который принято считать предтечей голода в осажденном городе, произошел 8 сентября 1941 года – в день, когда пал Шлиссельбург и Ленинград окончательно потерял сухопутную связь со страной. Тогда же немецкая авиация осуществила первый массированный налет на город. Одновременно в южных районах вспыхнуло 178 пожаров. В том числе заполыхали Бадаевские склады – большая территория, застроенная легкими дощатыми бараками с продовольствием. Вся площадь мгновенно превратилась в огромный пылающий костер. Пожарные делали, что могли, но спасти запасы не удалось.

Справедливости ради стоит отметить, что утверждение, будто на Бадаевских складах сгорело столько продовольствия, что его хватило бы на всю первую блокадную зиму, – не более чем миф. Запасов там было, по сентябрьским нормам выдачи, всего на несколько дней.

На Бадаевских складах гарнизон огнеборцев, работавших под непрекращающимся обстрелом, понес первые потери в людях и технике.

«Дым от пожаров становился ориентиром для немецких артиллеристов, – объясняет Нина Скорынина. – По его координатам велся обстрел. Пожарным приходилось работать в самом центре очага поражения».

Эту тактику враг использовал на протяжении всех 900 дней блокады.

3 мая 1943 года в результате обстрела нефтебазы «Красный нефтяник» загорелись емкости с горюче-смазочными материалами. Обстрел не прекращался, и руководителю тушения начальнику Управления пожарной охраны Михаилу Серикову пришлось через руководство НКВД, в структуру которого входила пожарная охрана, обращаться к командованию Ленинградского фронта, чтобы артиллеристы заставили врага замолчать.

Канал промерз до дна

Особенно тяжело пришлось пожарным в первую зиму. Морозы ударили в ноябре. А к январю минимум ночных температур упал до минус 40 градусов. Замерз водопровод, пожарные водоемы сковало льдом, не хватало горючего и запчастей для техники. Пожарная охрана несла потери, но личный состав продолжал выполнять свой долг.

12 января 1942 года загорелся Гостиный Двор.

«Распространена версия, что причиной пожара стало попадание бомбы или снаряда. Но мы изучили документы – ни налета, ни обстрела в часы возникновения пожара не было, – отмечает Нина Скорынина. – Большая вероятность того, что это был бытовой пожар. Вся Невская линия была зашита деревянными щитами, и получилась аэродинамическая труба, которая увеличивала тягу. Огонь двигался от угла Невского и Перинной линии. А к моменту прибытия расчетов уже полыхало все вдоль проспекта 25 Октября (сейчас – Невский. – Ред.). Прибывший на место Борис Кончаев запросил помощь у командования Ленфронта. Но ему смогли прислать только выздоравливающих бойцов из госпиталей. Построив эту команду у базилики Святой Екатерины, он понял, что толку от такой подмоги будет мало, и отправил всех обратно».

Попытка взять воду в канале Грибоедова окончилась неудачей – он промерз, практически до самого дна. Поэтому прибывавшие на место расчеты стали тушить и с помощью топоров и ломов разбирать стены Гостиного Двора. Создали противопожарные разрывы по Садовой и Перинной линии. Не дали огню перекинуться ни во двор, ни на соседние линии. Горящие конструкции сбрасывали вниз, где закидывали снегом и льдом.

Трудно представить, чего это стоило огнеборцам. Из 2-й Пожарной части на углу Большой Подьяческой и Садовой они шли пешком, волокли за сбой сани с инвентарем – машины были не на ходу. А в 25-й части Невского района, когда огнеборцы после пожара прибыли в расположение, один из бойцов был обнаружен мертвым. Он скончался от голода по дороге и не упал только потому, что пожарные тогда привязывали себя к скамейкам на машинах – держаться сил не было.

Огромная заслуга

Раз уж речь зашла о бытовых пожарах, то стоит упомянуть еще об одной угрозе – многочисленных буржуйках. Они были практически в каждой квартире. К 1 февраля 1942 года в городе насчитывалось 135 тысяч таких печек. Как вспоминал писатель Алексей Павловский, Ленинград тогда казался черно-белым: белый снег, «доходивший едва ли не до третьих этажей», и черные «стены ленинградских домов, исчерканные полосами дыма, тянувшимися из окон, где почти повсюду торчали выведенные через форточки трубы печей-времянок».

Такие печи люди делали сами из подручных материалов. О безопасности не думали – согреться бы. Профилактикой возгораний занимались инспекторы пожарного надзора. Ходили по домам, помогали сделать печи безопасными, устроить вывод дыма.

«Пожарные делали все, чтобы спасти город, – подчеркивает Нина Скорынина. – Ни разу не допустили, чтобы сгорел целый квартал. И то, что мы сегодня можем ходить по улицам города и наслаждаться его архитектурным историческим обликом, – огромная заслуга блокадных пожарных».