В Петербурге открылась конференция «Наука в годы Великой Отечественной войны: галерея ученых»

С 13 по 16 мая в Академическом архиве РАН встретятся ученые из Петербурга и других городов России. По случаю конференции запланировано несколько выставок, доклады и экскурсии.

Первый день конференции начался с пленарного заседания и осмотра выставок.

«Эта конференция – память и продвижение по сохранению истории нашего Отечества», – отметил академик РАН Николай Казанский.

В своем приветствии директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Андрей Головнев рассказал о впечатлениях от подготовки недавно открывшейся в музее экспозиции и научной деятельности специалистов того времени, отметив их преданность без оглядки на события вокруг.

«Иногда кажется, что блокада – это нечто сомнамбулическое, нечто напоминающее состояние полулетаргии и ожидание какого-либо исхода. В действительности все иначе. Создавая хронику Кунсткамеры времен войны, мы столкнулись с интересным наблюдением: погрузившись в бесхитростные дневники, читая строки, возникает странное ощущение – в них нет логики: по какой-то причине простое наблюдение человека, случайно выбранного эпизода, легло на бумаги в виде записи. Я жалею, что в наше время современник почти не делают этого. Сегодняшнее наше отношение к архивам – полная небрежность: мы общаемся через киберсети, не оставляя следов нашей деятельности. Это идет вразрез с тем, что мы публикуем о наследии периода 1941-1945 годов. Когда, казалось бы, писать было невозможно, однако люди, переживающие голод, бомбежки, колоссальный стресс, писали хронику. Представьте, в атмосфере, не подходящей для науки, в декабре 1941 года, кандидат заканчивает диссертацию об общине памирских народов и защищает ее. А спустя 2 месяца и один день этот новоиспеченный кандидат наук умирает. Реальность тех дней», – сказал Андрей Головнев.

Он отметил, что люди часто представляют научных деятелей, сидящих сиднем, склонившихся над письменным столом. Однако этот образ далек от реальности.

«Наука – дело смелых. Это погружение в историческую эпоху – рефлексия, позволяющая увидеть нашу профессию и наших предшественников, – то, что мы унаследовали, и то, что мы должны продолжать с достоинством совсем новыми глазами. Эта конференция – продолжение того настроения», – подчеркнул Андрей Головнев.

О подвиге ученых в непростое время напомнила директор института востоковедения Ирина Попова, рассказав о страшных воспоминаниях сотрудников, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны.

«В жизни института восточных рукописей, как тогда назывался институт востоковедения, Великая Отечественная война стала таким же тяжелым испытанием. Если на первое июля 1941 года в институте работало 130 человек: сотрудников и аспирантов, то по завершении первой блокадной зимы 1942 года осталось всего 27. В первые дни войны в июле-августе 1941 года 21 человек был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии, 27 ушло в ополчение, еще часть сотрудников была эвакуирована. Была создана группа по охране имущества института востоковедения. В это имущество входили и рукописи, оставшиеся в блокадном Ленинграде», – отметила Ирина Попова.

О выставке

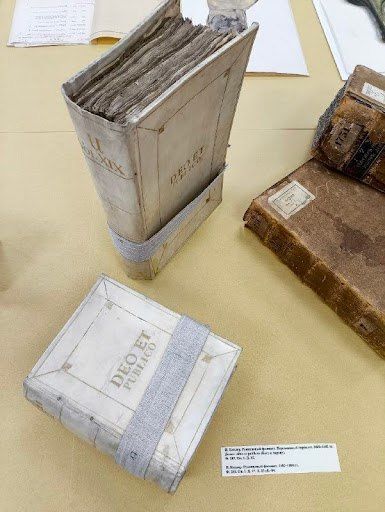

По случаю конференции на территории Петербургского архива РАН была открыта экспозиция, состоявшая из 40 экспонатов, которые были эвакуированы из блокадного Ленинграда.

«На первой выставке представлена самая малая часть тех раритетов истории, культуры нашей страны и экспонатов мирового значения, которые были спасены в годы Великой Отечественной войны. К счастью, их успели вывезти до того, как сомкнулось кольцо блокады», – поделилась старший научный сотрудник отдела публикаций Санкт-Петербургского филиала Архива РАН Ольга Кирикова.

Спасая рукописи и музейные экспонаты из блокадного Ленинграда, 20 июля 1941 года отправился очередной эвакуационный поезд. Его вагоны вмещали более 700 тысяч уникальных предметов искусства и культуры из Эрмитажа, Музея Горного института, Библиотеки имени А. С. Пушкина и других учреждений. В числе культурных ценностей, отправленных в Свердловск, находились 30 ящиков с ценнейшими рукописями из архива Академии наук.

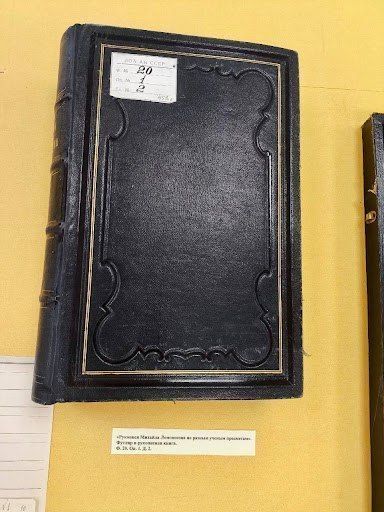

Среди представленных на выставке раритетов – «Устав Академии наук, подписанный Александром Первым», «Диплом и рукописи Михайлы Ломоносова по разным ученым предметам», «Рукописный фолиант И. Кеплера в пергаментном переплете датированный 1600 – 1602 гг.» и другие.

«Ленинградский ученый в дни блокады»

На второй выставке рассказали о научной деятельности в условиях военного времени: как специалисты защищали свои научные работы и диссертации, проводили исследования, писали книги, а также собирались на конференции несмотря на неспокойную обстановку.

«Собранные во время войны материалы решено было собрать в книгу – это тысячи работ. Сборник назвали «Ленинградский ученый в дни блокады». К сожалению, он не был издан по ряду причин, а копии уничтожены. Единственный экземпляр корректуры сохранился здесь в архиве у прежнего президента Академии наук Сергея Вавилова. Эту копию передали на хранение в архив со словами надежды о том, что наступят времена, когда будет возможность эти материалы издать полностью, чтобы воздать должное – память тем людям, которые его создавали», – рассказала Ольга Кирикова.

Несмотря на то, что в период с 1941 по 1943 год будущий президент Академии наук Сергей Вавилов находился в Москве, возглавляя Физический институт АН СССР, и лишь в 1945 году занял свой пост, со сборником он имеет особую связь. В описании научной деятельности ленинградских деятелей науки того времени упоминается подвиг ученых Всесоюзного института растениеводства, основанного старшим братом Николаем Вавиловым. Погибая от голода на рабочем месте, сотрудники университета сберегли фонд, превышающий 250 тысяч образцов семян.

Сам сборник впервые вышел в издательстве Ленинградского университета в 1943 году тиражом 3 тысячи экземпляров и охватывал весь период работы ленинградских ученых до освобождения Ленинграда от блокады. В сборнике описаны хроники эвакуации научных учреждений и создание первых полевых лабораторий, информация о мобилизации ученых для разработки средств обороны, биографии и личные данные специалистов, оставшихся в осажденном городе. Ценностью сборника стали примеры экспериментальных разработок новых сплавов, незамерзающих смесей, созданных в этом периоде, а также отчеты о выпуске оборонных изделий и результаты внедрения ленинградских разработок на предприятиях.

Несмотря на нечеловеческие условия, ученые блокадного Ленинграда продолжали исследования, вели архивы и сохраняли наследие ценой своей жизни. Не грубой силой, однако кропотливостью, бережным отношением к ценностям прошлого внесли свой вклад в победу. Ведь Победа – не только выстрелы, это умение сохранить и продолжить историю, донося до потомков сквозь страницы дневников и документов в будущее хроники событий и новые открытия, которые через день или десятилетия создают условия для развития общества.