«Петербургский дневник» рассказал об энергетиках, которые в блокадные годы восстанавливали отопление и электричество

В осажденном городе у энергетиков был свой фронт – поддержание жизни в Ленинграде. Враг не щадил инфраструктуру, многие сотрудники предприятий отправлялись на войну.

Восстановление ламп

Так, в 1941 году, когда город полностью погрузился во тьму, в штате треста «Ленсвет» остались лишь 40 человек, большинство из них – женщины. Но они не прекращали работу, помогая ликвидировать последствия немецких авиаударов и артобстрелов. Сотрудницы треста убирали разбитые светильники, поврежденные фонарные опоры, арматуру и ремонтировали то, что уцелело.

Большим вкладом в оборону города стало создание сотрудниками «Ленсвета» системы маскировочного освещения с применением синих ламп и специальных светильников белого цвета. Но, несмотря на колоссальные усилия по сохранению в блокадном Ленинграде наружного освещения, к январю 1944 года городские светильники были разрушены на 80-85 процентов. К слову, в начале 1941 года на балансе треста находилось более 30 тысяч уличных светильников, а общая протяженность городских сетей составляла около 1,5 тысячи километров.

После прорыва блокады в апреле 1943 года в тресте была организована центральная аварийно-восстановительная служба для ликвидации аварий после вражеских обстрелов. А после снятия блокады начался процесс активного восстановления города.

Сотрудники «Ленсвета» работали по-настоящему ударными темпами, благодаря чему уже к осени 1944 года центр Ленинграда вновь озарил электрический свет. В послевоенные годы систему наружного освещения полностью восстановили и впоследствии продолжили развивать. На смену деревянным опорам повсеместно пришли железобетонные, на улицах начали использовать ртутные и натриевые лампы, стала появляться архитектурная подсветка зданий, которой сегодня знаменит Петербург.

Подвиг энергетиков

Узнать Ленинград в конце 1941 года было невозможно. В январе 1942-го на весь город работал единственный генератор на ГЭС-1, способный дать свет лишь стратегическим объектам, от вражеских авиаударов они страдали больше всего. Среди таких – объекты «Ленэнерго», на немецких картах они были отмечены специальными номерами. За годы блокады вражеские войска более 5 тысяч раз поражали сетевые сооружения, кабели и воздушные линии электросетевого предприятия.

Спасать подстанции от пожаров энергетикам приходилось своими силами: с помощью специальных металлических щипцов они вручную сбрасывали зажигалки с крыш в бочки с водой.

Большинство работников предприятия ушли в трудовые отряды самообороны. С оружием в руках они защищали питательные узлы и масляные выключатели оборудования, сооружая защитные дзоты из кирпичей и мешков с песком. Выходить на осмотр и устранение повреждений приходилось под постоянными обстрелами.

25 миллионов киловатт-часов электрической энергии передала в Ленинград Волховская ГЭС с момента запуска «кабеля жизни» до конца 1943 года.

«На своих боевых постах осколками снарядов и бомб были убиты свыше 98 и ранены 153 энергетика. К ним следует добавить свыше 1750 человек, не выдержавших тяжелых испытаний блокады и погибших от голодной дистрофии», – пишет в своих воспоминаниях главный инженер «Ленэнерго» в годы войны Сергей Усов.

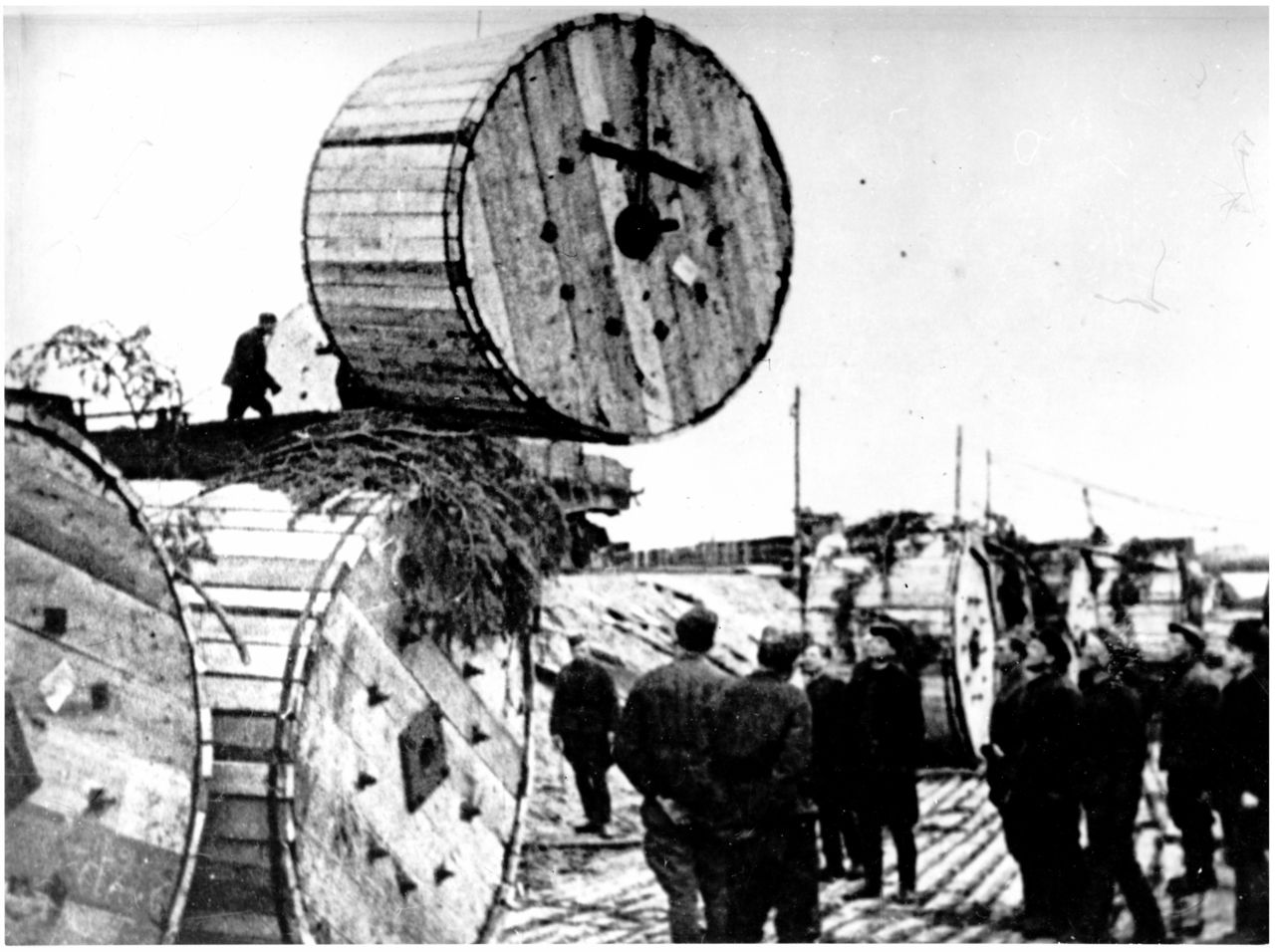

Предложение предприятия проложить бронированный кабель по дну Ладожского озера одобрили в августе 1942 года. Ответственными назначили инженеров «Ленинградской кабельной сети» Никодима Туманова и Ивана Ежова.

По их плану вся кабельная вставка предварительно монтировалась в укромном месте бухты Морье на железнодорожной барже и укладывалась на глубину 18-20 метров. Работы начались в сентябре 1942 года. В Ладожский район было стянуто много специалистов: кабельщиков, водолазов, связистов и спасателей. Больше 100 рабочих, в основном женщин, предоставили заводы.

Кабель проложили к концу сентября. Таким образом была прорвана энергетическая блокада Ленинграда. Город получил необходимый ток с Волховской ГЭС.

Обогреть всех

Великая Отечественная война началась в самый разгар подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 1941-1942 годов. Враг приближался к Ленинграду. Но, несмотря на тяжелые условия, сотрудники «Теплосети» подготовили оборудование и начали топить в установленные сроки.

В конце 1941 года тепловые сети Ленинграда получили 14 крупных повреждений. Например, разрыв артиллерийского снаряда на 9-й Советской улице буквально сплющил трубы диаметром 350 миллиметров. Были израсходованы почти все запасы топлива, которые имелись в городе, поэтому производство электрической и тепловой энергии резко снизилось.

Это привело к введению жестких лимитов. Для больниц и детских учреждений нормой считалась температура 16 градусов тепла в помещении, для жилых домов – 12 градусов тепла, 10 градусов тепла – для предприятий.

В первую блокадную зиму в городе встали трамваи и троллейбусы. В домах практически исчезли тепло и свет, перестал работать водопровод, и все это в условиях жесточайших морозов. Немцы, имея подробную карту города, целенаправленно бомбили объекты жизнеобеспечения.

В январе 1942 года отопление осталось только в школах, госпиталях и на стратегических объектах. А весной тепло отключили совсем. Небольшое количество острого пара отпускали только ЛГЭС-7 (ныне – Василеостровская ТЭЦ) нескольким важным военным объектам и ЛГЭС-4 (ныне ТЭЦ научно-производственного объединения «ЦКТИ»), больнице имени Боткина.

После прорыва блокады положение несколько улучшилось. По указанию горкома ВКП(б) приняли решение запустить в работу замороженные сети. На мостовых энергетики разыскивали люки тепловых камер, оттуда удаляли лед и снег, замерзшие трубы отогревали кострами. К 23 февраля 1943 года горячую воду и тепло получили четыре городские бани. За весну и лето энергетики ввели в эксплуатацию почти 18 километров теплосетей. Заработали все электроподстанции.

Не допустить эпидемий

В годы блокады враг хотел лишить Ленинград не только еды, но и воды. Поэтому водопроводные станции «Водоканала», резервуары чистой воды, очистные сооружения, коммуникации, уличные сети подвергались интенсивным обстрелам. Основной мишенью немцев стала Главная водопроводная станция (ГВС), за время войны на ее территорию было сброшено 55 фугасных бомб и 272 зажигательные авиабомбы.

В условиях города-фронта важнейшей задачей было не допустить распространения эпидемий. Вся вода, которая поступала в городскую сеть, проходила фильтрацию и обеззараживание. Для этого использовали хлор. Баллоны, которые использовали на ГВС, хранились в Неве. Их притапливали у берега и сверху покрывали деревянным настилом, чтобы свести к минимуму риск заражения территории в случае артобстрела.

Одну из таких емкостей подняли со дна Невы в 2004 году при реконструкции набережной Робеспьера (сейчас Воскресенская набережная). Она хранится в экспозиции мультимедийного комплекса «Вселенная воды» как память о тех годах.