«Музыка должна принадлежать детям»: Ольга Вакар – о музыкальном наследии Юрия Славнитского

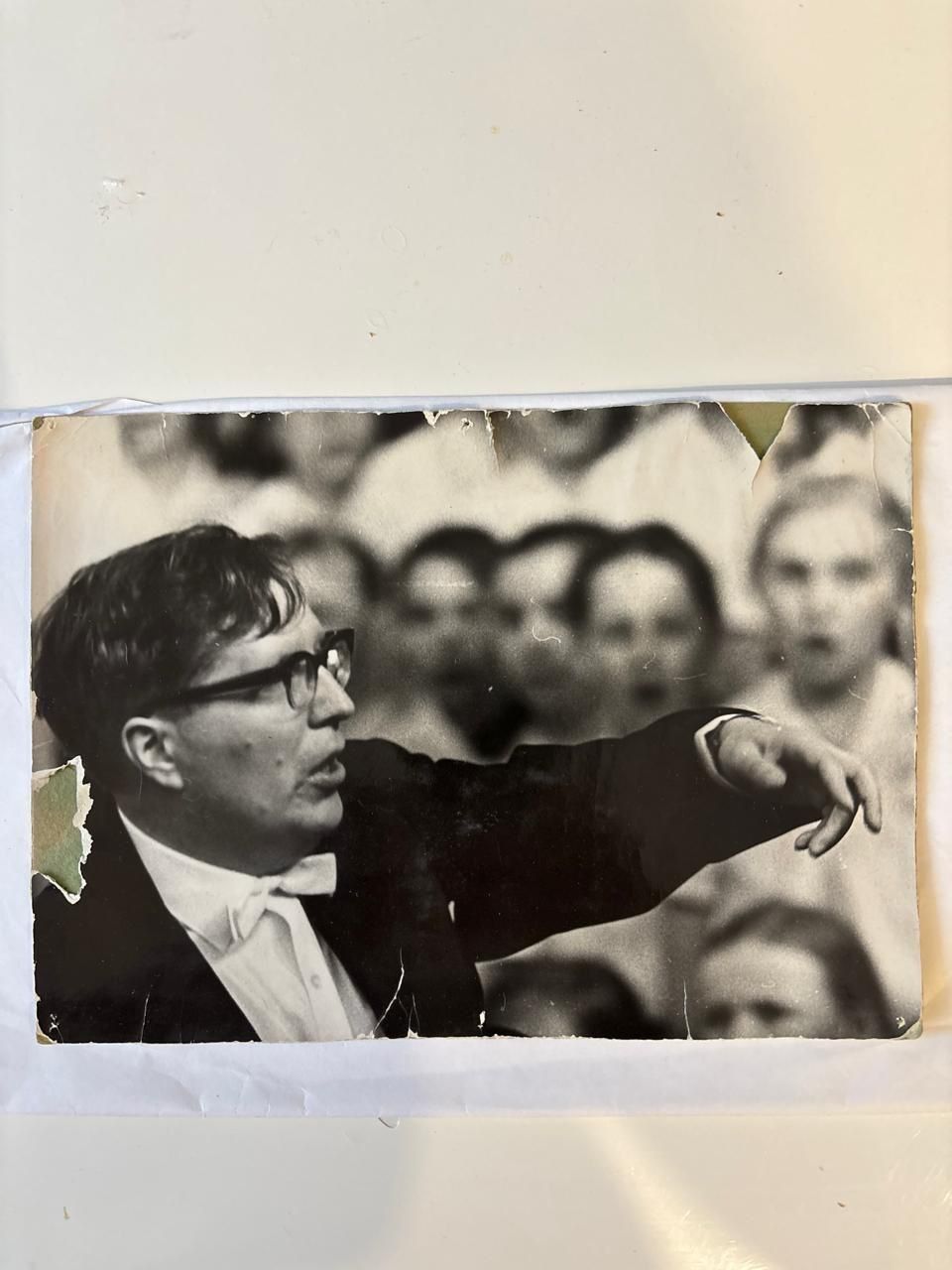

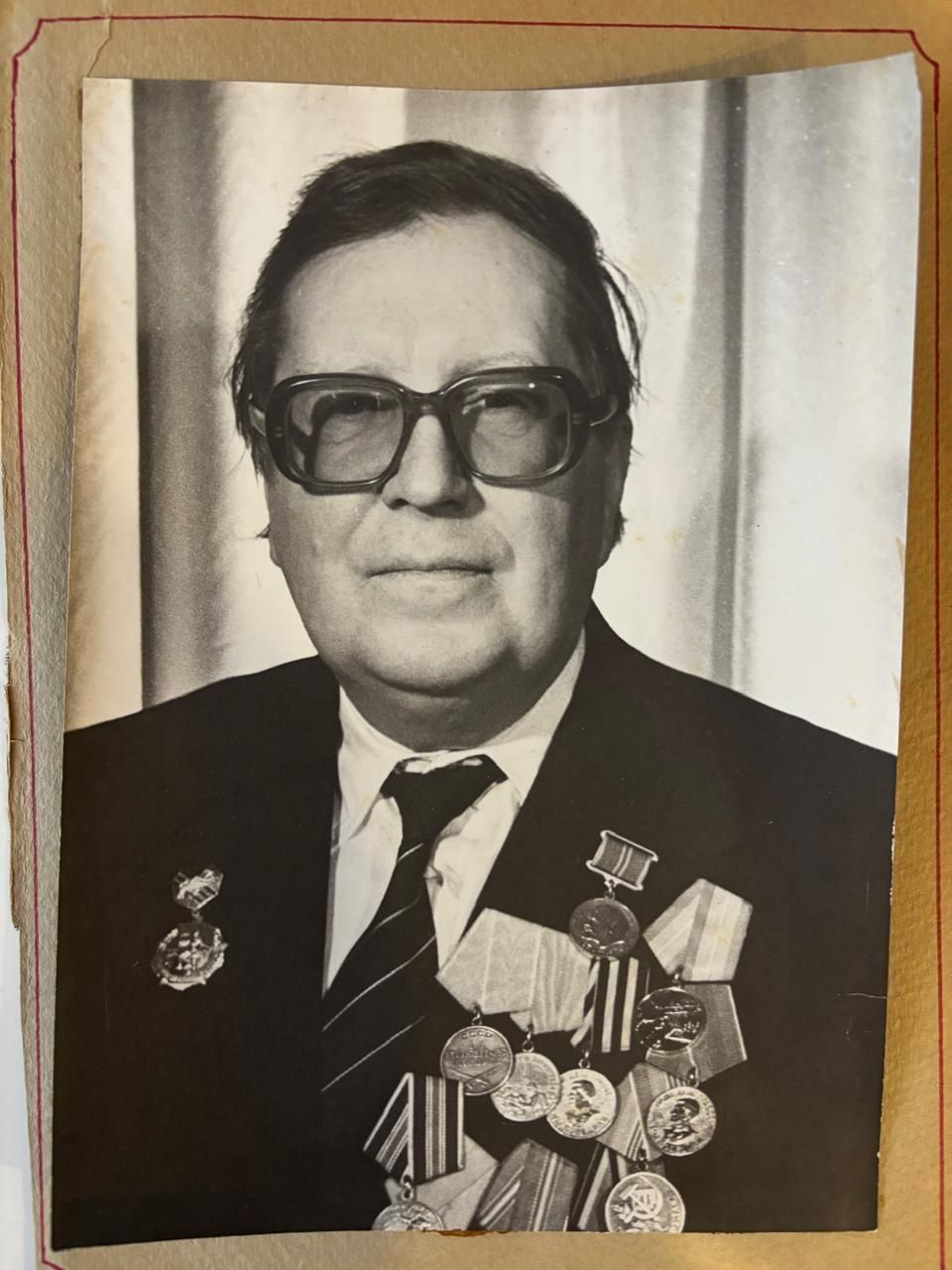

Сегодня, 18 февраля, в Капелле состоится вечер памяти «С любовью к Учителю» в честь юбилея заслуженного деятеля искусств, профессора и выдающегося музыканта Юрия Славнитского. Среди исполнителей – камерный женский хор «Орферион». Руководитель коллектива и коллега Славнитского по работе с детским хором Ольга Вакар поделилась личными воспоминаниями о работе с маэстро.

Оставался верным принципам

– Ольга Валентиновна, какой период в творчестве Юрия Михайловича вы считаете наиболее важным и почему?

– Для начала стоит упомянуть семью музыканта. Отец Юрия Михайловича, Михаил Владимирович, получил образование в духовной семинарии и долгие годы служил священником в различных храмах нашего города. Особенно примечательна его служба в храме на Большеохтинском кладбище во время блокады Ленинграда, которая оставила значительный след в истории города. Имя Михаила Владимировича известно многим академистам, и его упоминают в учебных материалах. До сих пор в школьных музеях можно найти экспозиции, посвященные его героизму и заслугам, включая медаль «За оборону Ленинграда».

Что касается матери Юрия Михайловича, она тоже происходила из духовного рода. Её отцом был диакон на Волковском кладбище, а дедом – митрополит Петербургский и Ладожский Исидор. Такое наследие, несомненно, оказало огромное влияние на формирование характера и мировоззрения Юрия Михайловича.

Однако именно это духовное происхождение стало препятствием в его профессиональной карьере. В те атеистические времена, в 1940-1950-е годы, когда Юрий Михайлович блестяще окончил консерваторию и прошёл конкурс на должность хормейстера в Большом театре, его не приняли исключительно из-за его религиозных корней. Это был тяжёлый удар для молодого таланта, но, несмотря на это, он продолжал идти вперёд, развивая свой дар и оставаясь верным своим принципам.

– Какие события подтолкнули Юрия Михайловича к выбору музыкального пути?

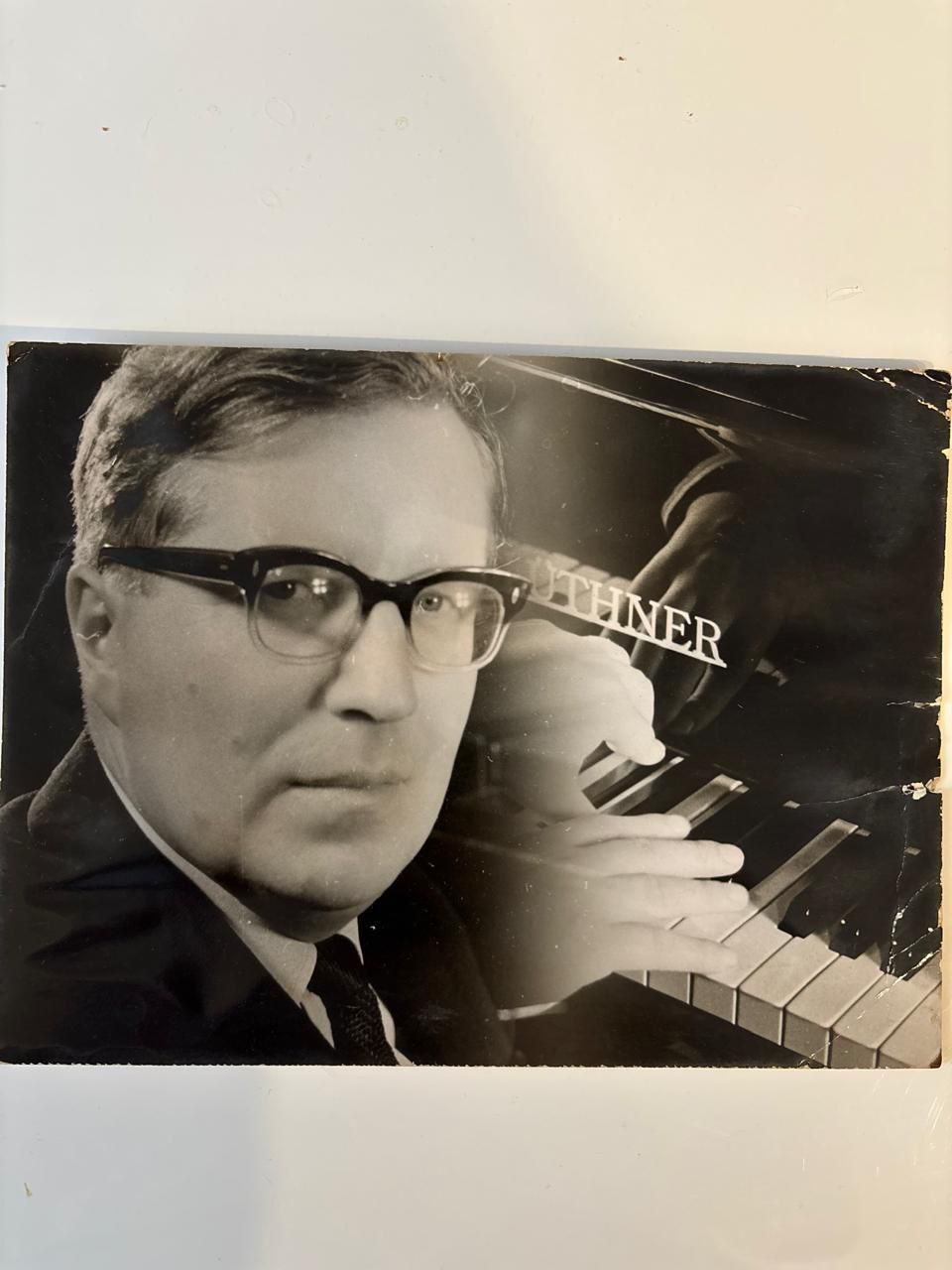

– С самого детства Юрий Михайлович испытывал глубокую любовь к опере и театру, особенно к Мариинскому театру. Эта страсть настолько захватывала его, что он буквально заражал ею весь свой класс – и мальчики, и девочки вместе с ним часто посещали спектакли, словно ходили на работу. Помимо увлечения оперой, он прекрасно играл на фортепиано, демонстрируя выдающиеся способности уже в юные годы. Стоит отметить, что он учился в музыкальной школе имени Ленина – первой музыкальной школе в нашем городе, расположенной на проспекте Огородникова.

Однажды судьба привела его во Дворец пионеров, ныне известный как Аничков дворец. Первоначально он оказался там по другой причине – его отправили в физический кружок. Однако вместо занятий физикой он часами стоял под дверью ансамбля песни и пляски, которым руководил Исаак Дунаевский. Однажды, почувствовав на своем плече чью-то руку, он обернулся и увидел самого маэстро. Дунаевский поинтересовался, зачем мальчик здесь находится. Юрий Михайлович признался, что мечтает петь в его ансамбле. После прослушивания его взяли в ансамбль, где он начал аккомпанировать, а затем и петь. Так началось его музыкальное путешествие.

Умел разглядеть потенциал каждого ребенка

– Вы помните, как проходил отбор в детский хор у Юрия Михайловича?

– Да, я провела много времени с ним, принимая детей. Обычно нужно было спеть песню, и Юрий Михайлович всегда поддерживал аккомпанементом. Как только ребёнок начинал петь, он мягко подстраивался, помогая вывести мелодию. Если ребёнок сталкивался с трудностями, Юрий Михайлович реагировал с большой добротой. Он мог сказать: «Ты пока учись, походи в школьный хор, а на следующий год возвращайся к нам». Всегда старался подбадривать, отмечая сильные стороны: «У тебя хороший голос, молодец! Просто нужно немного потренироваться».

Примечательно, что именно детский хор привлекал его внимание с самого начала. Ещё со студенческих времён, сразу после окончания консерватории, он пошёл работать в самодеятельный коллектив и стал руководителем детского хора Дворца культуры Первой Пятилетки.

– Были ли строгие возрастные ограничения при отборе?

– Возраст не имел решающего значения. Могли взять шестилетнего ребёнка, если он хорошо пел, и точно так же могли принять выпускников средней школы с хорошими вокальными данными. Главное было не столько возраст, сколько способности и потенциал каждого конкретного ребёнка.

– Чем выделялся хор радио среди других коллективов?

– Чтобы стать участником хора радио, необходимо было обладать безупречным интонированием и острым чувством ритма. Конечно, голос тоже имел значение, но главным было точное попадание в ноты и способность ощущать ритм. Развитие чувства ритма – задача непростая, и его отсутствие могло стать серьезной преградой. Со временем интонацию можно было улучшить, но над ритмом приходилось упорно работать.

Хор радио объединял около 400 участников, и для Юрия Михайловича достижение высоких результатов было приоритетом. Благодаря разновозрастному составу коллектива, куда входили дети от шести лет до студентов университетов, каждый участник находил свое место и успешно справлялся с задачами, которые перед ним ставил маэстро.

Особенностью хора было то, что детей принимали в него без предварительного музыкального образования. Юрий Михайлович брал на себя ответственность за развитие музыкальности у каждого ребенка. Постепенно в программу включались уроки сольфеджио, сначала мы пели по памяти, повторяя партии, которые нам проигрывали, а затем перешли на использование нот, что ускоряло процесс освоения произведений.

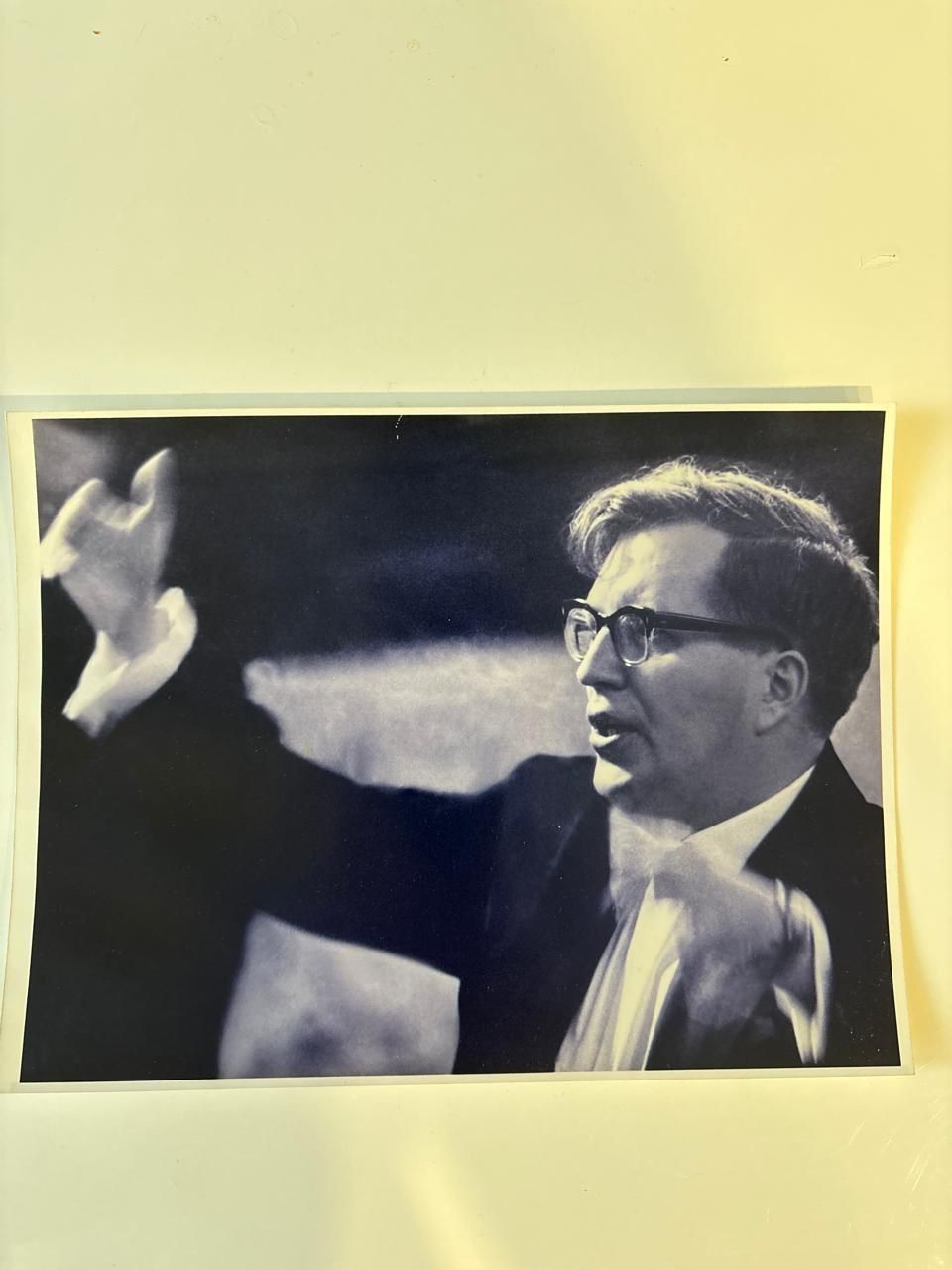

Но самое ценное в этом опыте было творчество. Выступления на сцене, где дирижер воплощал своё видение произведения, работая с таким гибким инструментом, как хор, становились настоящей школой мастерства. Юрий Михайлович был для нас непоколебимым лидером и наставником, чьи уроки мы помним и по сей день.

И был реформатором в выборе произведений

– Ольга Валентиновна, насколько оригинальным был репертуар? Какие музыкальные произведения звучали в хоре?

– Юрий Михайлович, обладавший необыкновенным диапазоном музыкальных пристрастий и глубокими знаниями, тщательно выбирал репертуар. Более того, он обрабатывал для детского хора не только детские песни, но и классические произведения для взрослых. В его переложениях и аранжировках для детского хора звучали такие шедевры, как «Лебедь» Сен-Санса, «Грёзы любви» Листа, хор Тритонов Листа и половецкие пляски. Кроме того, в репертуаре были арии из опер, которые Юрий Михайлович также адаптировал для хора. Он перекладывал для хора не только вокальные, но и инструментальные фрагменты. Например, с неизменным успехом хор исполнял «Антракт» из «Травиаты» – изумительно красивый фрагмент, а также финальный хор из оперы «Турандот».

То есть в репертуарной политике Юрий Михайлович был настоящим реформатором. Педагоги и хормейстеры со всей страны приезжали к нему на открытые уроки, и Юрий Михайлович всегда рассказывал, что музыка должна принадлежать детям. Своими обработками он приближал классическую музыку к детям и щедро делился ею со всеми.

– Ольга Валентиновна, а коллектив когда-нибудь выезжал на гастроли?

– Первое поколение было самым обделённым в этом плане, но и самым великим, самым памятным. Это были потрясающие люди: Евгения Моргунова, Нина Воробьева, Наталья и Галина Коршуновы, Алиса Николаева и многие замечательные мальчики – Пограницкий, Иовлев, Дмитриев. Все они создавали детский хор и участвовали в формировании его репертуара. Поэтому жизнь их была очень насыщенной, но без поездок за границу и прочих привилегий. Однако их связывали очень тёплые отношения, и они часто выезжали за город, играли в футбол, сидели у костра и жарили шашлыки.

Следующее поколение, к которому принадлежу я, уже было вознаграждено за свои труды. Наша первая поездка за границу состоялась в начале 70-х, когда в Будапеште проходил слёт всех хоров радио и телевидения Европы. Там были коллективы из Софии, Бухареста, Будапешта, Берлина, Праги. В дальнейшем, когда границы открылись, хор трижды выезжал за границу. Он был в Польше на конкурсе и в ГДР. В Германию мы ездили с поездом «Дружба» и давали много концертов. Также мы много гастролировали по стране: были в Киеве, Баку и Вологде.

– Расскажите подробнее о предстоящем концерте.

– На концерте, который пройдет 18 февраля, соберутся замечательные люди, для которых память об учителе Юрии Михайловиче очень дорога. Это хормейстеры и студенты Института культуры, а также вокалисты и солисты театров. В концерте примут участие: хормейстеры Светлана Семенова, Галина Сорокина, Виктория Морюхнич, Ирина Зайцева и ваша покорная слуга Ольга Вакар. Концерт украсят великолепные голоса Анны Ильиной и Константина Ключева, а также Андрея Реймерса.

В концерте, организованным этим замечательным творческим союзом, примут участие также дети воспитанников Юрия Михайловича: Полина Лаптева (солистка Михайловского театра), Станислав Мостовой (солист Большого и Мариинского театров, Московского театра «Новая опера»).

На заметку:

Многое о жизни и деятельности Юрия Славнитского стало известно благодаря замечательной женщине – вдове, преданному другу и коллеге учителя Евгении Павловне Кияновой, которая долгие годы работала редактором музыкальных передач для детей на радио. К одному из юбилеев Юрия Михайловича она написала увлекательную книгу о нём под названием «Музыкант – Божьей милостью», в которой «учитель» предстает близким каждому читателю.