В Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка «Приказано выжить. Огороды блокадного Ленинграда»

Понятие «шесть соток» появилось 82 года назад в осажденном городе на Неве. И уже тогда это словосочетание означало далеко не просто размер земельного надела.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ТРАГЕДИИ

«Я не помню такой экскурсии, где бы не спрашивали про грядки на улицах осажденного города, – рассказывает «Петербургскому дневнику» куратор выставки, специалист научно-просветительского отдела Музея обороны и блокады Ленинграда Виталий Бондарь. – Причем таких вопросов становится все больше. И по их характеру мы поняли, что эта всем, казалось бы, известная тема на самом деле еще только ждет полного освещения».

Более того, даже сами сотрудники музея во время подбора материалов для выставки не раз были поражены открывавшимся фактам подлинной истории. Скажем, на одном из стендов представлен поразительнейший документ. Это прейскурант фиксированных цен на овощи, зелень и фрукты, установленный для всей торговой сети Ленинграда с 26 августа 1941 года!

Но дело не только в дате – впечатляет ассортимент. Тут, в частности, указаны несколько сортов лука, редиса, капусты и даже укропа. А также малина, смородина (белая и красная), черника и гоноболь (сегодня это название уже почти забыто, а ведь речь идет о голубике). Но! У всего этого великолепия была оборотная сторона, определившая быстро надвигающуюся трагедию.

ПЛОДЫ ВОЙНЫ

Город перед войной снабжался овощами и фруктами извне. Причем главным поставщиком продукции была Белоруссия (Ленобласть давала лишь небольшой процент). А главное – завоз был сезонным. Но поскольку война началась в первый месяц лета (и тогда же была оккупирована Белоруссия), Ленинград не мог рассчитывать на формирование запасов овощей нового урожая.

И этот факт в военной суматохе тех дней далеко не всеми даже из руководства города был четко осознан. При этом по утвержденному еще весной плану только картошки в Ленинград осенью 1941 года (население которого перед войной составляло более 3 миллионов человек) должны были завезти 250 000 тонн.

«Согласно донесениям, направленным в Москву, уже с 1 октября имевшийся в городе запас овощей использовался исключительно для нужд госпиталей, – отмечает Виталий Бондарь. – Анализ же продуктовых карточек показывает, что по ним овощи в блокаду вообще никогда не отоваривались ни для одной категории граждан».

СПАСИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ

В первую же блокадную зиму стало понятно, что доставка овощей с Большой земли тоже проблему не решит: сказывались ограниченные возможности и без того перегруженной Дороги жизни. Поэтому, когда 5 марта 1942 года в центральной советской прессе появилось постановление ВЦСПС, призывающее граждан СССР заниматься индивидуальным огородничеством, руководство Ленинграда немедленно подхватило эту без преувеличения спасительную идею.

В городе проводилась яркая и мощная пропаганда огородничества. Например, соответствующие материалы выходили в каждом номере «Ленинградской правды».

«Жители должны были воспринять главную и простую идею: твой личный огород – это не только твое спасение, но и твоя помощь Ленфронту, – поясняет Виталий Бондарь. – Ведь чем больше ты овощей на грядках для себя вырастишь, тем больше Родина сможет доставить необходимого для бойцов».

И в этом в тех условиях не было ни малейшего лукавства.

ТЕ САМЫЕ «ШЕСТЬ СОТОК»

При этом огороды заводились на добровольной основе. Для получения земли под грядки достаточно было обратиться с заявлением в земельный отдел при райисполкоме. На выставке, к примеру, представлен тетрадный листок с просьбой от 27 жителей дома №9/22 по 7-й Красноармейской улице выделить им участок для коллективного огорода. И просьба была тут же утверждена: с учетом семейного положения каждого из авторов заявления им было выделено 800 квадратных метров земли, причем почти вплотную к дому (сейчас на этом месте сквер). Расчет наделов проводился на основе утвержденного лимита – на семью из трех человек отводить пять-шесть соток.

«Дача даже в советское довоенное время была местом исключительно для отдыха, – отмечает Виталий Бондарь. – А такое понятие, как участок для огородничества, да еще строго определенной небольшой площади, родилось как раз благодаря блокадным огородам».

Что же касается выбора месторасположения огородиков, то тут во многом все решалось по старинному правилу «кто успел, тот и съел»: чем раньше подашь заявление, тем ближе к дому получишь участок.

Жителям того же дома по Красноармейской улице повезло. А вот многим другим ленинградцам приходилось ездить на свои грядки из центра города в Парголово или под Всеволожск. И такие расстояния людей не отпугивали!

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГРУЗ

Но как же можно было в тех условиях, да при наличии комендантского часа, успевать заниматься еще и землей? Предприятия, сотрудникам которых тоже повезло получить коллективные наделы на окраинах, могли хоть предоставлять транспорт. А как быть «индивидуалам»? Оказывается, для огородников была разработана целая система специальных пропусков. Причем основанием для их получения были именные удостоверения огородников, где заодно указывались месторасположение участка и его размер, а также ставились отметки о получении инвентаря и посевного материала.

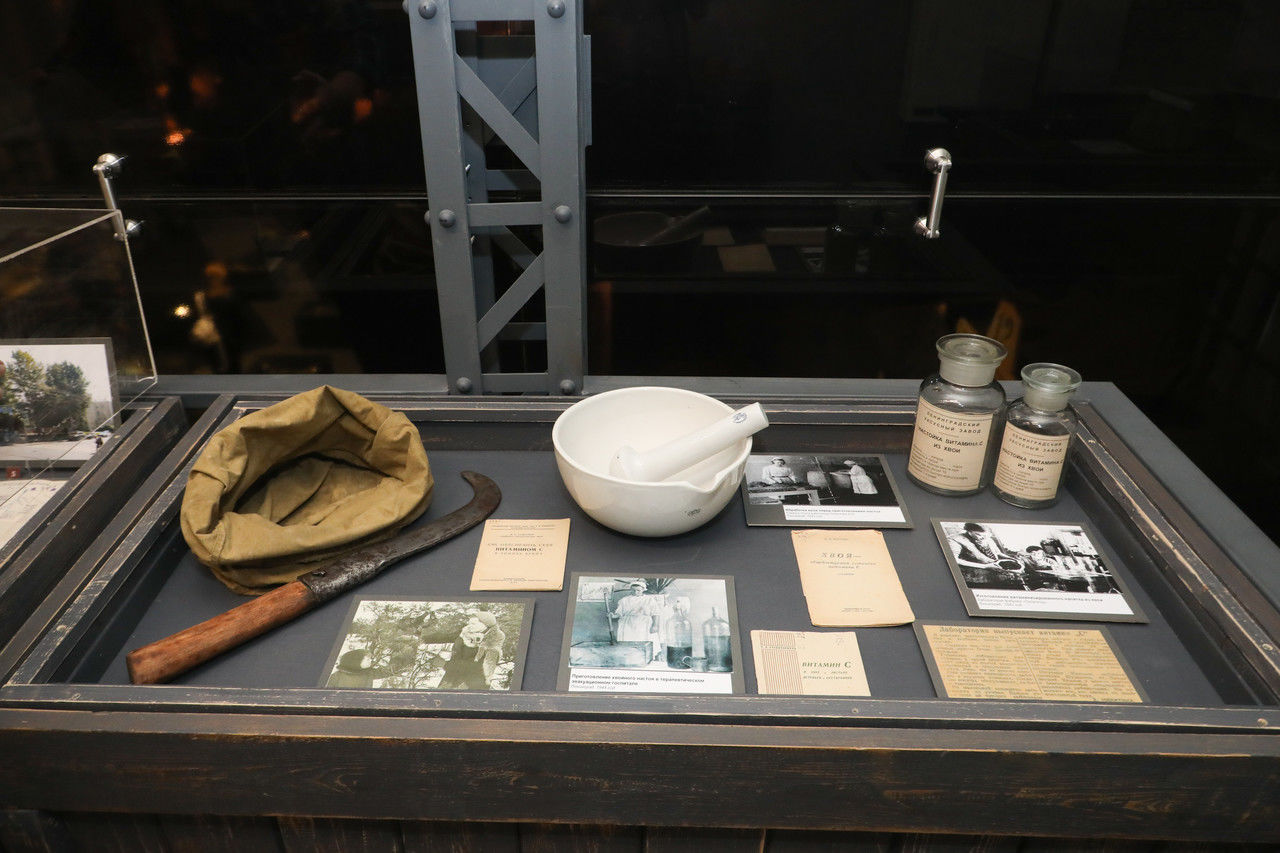

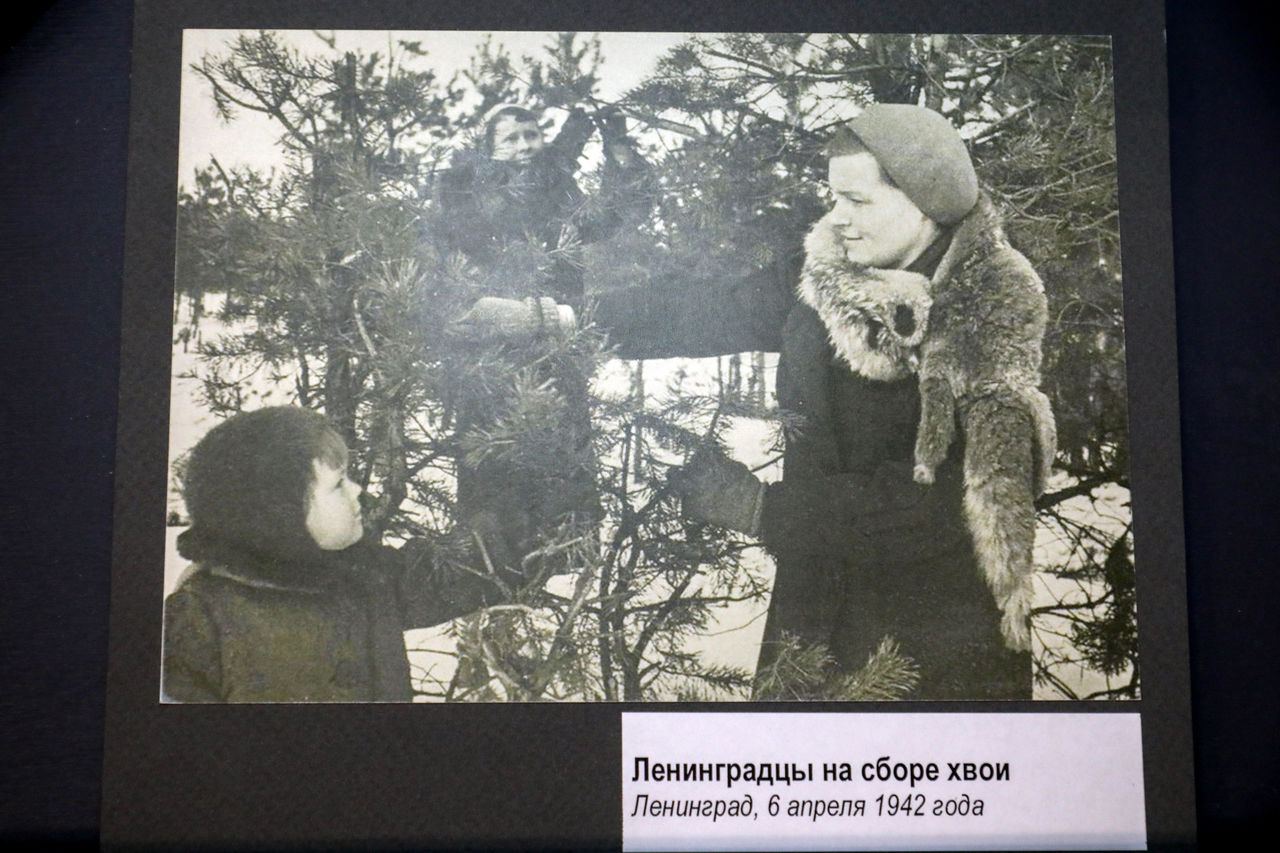

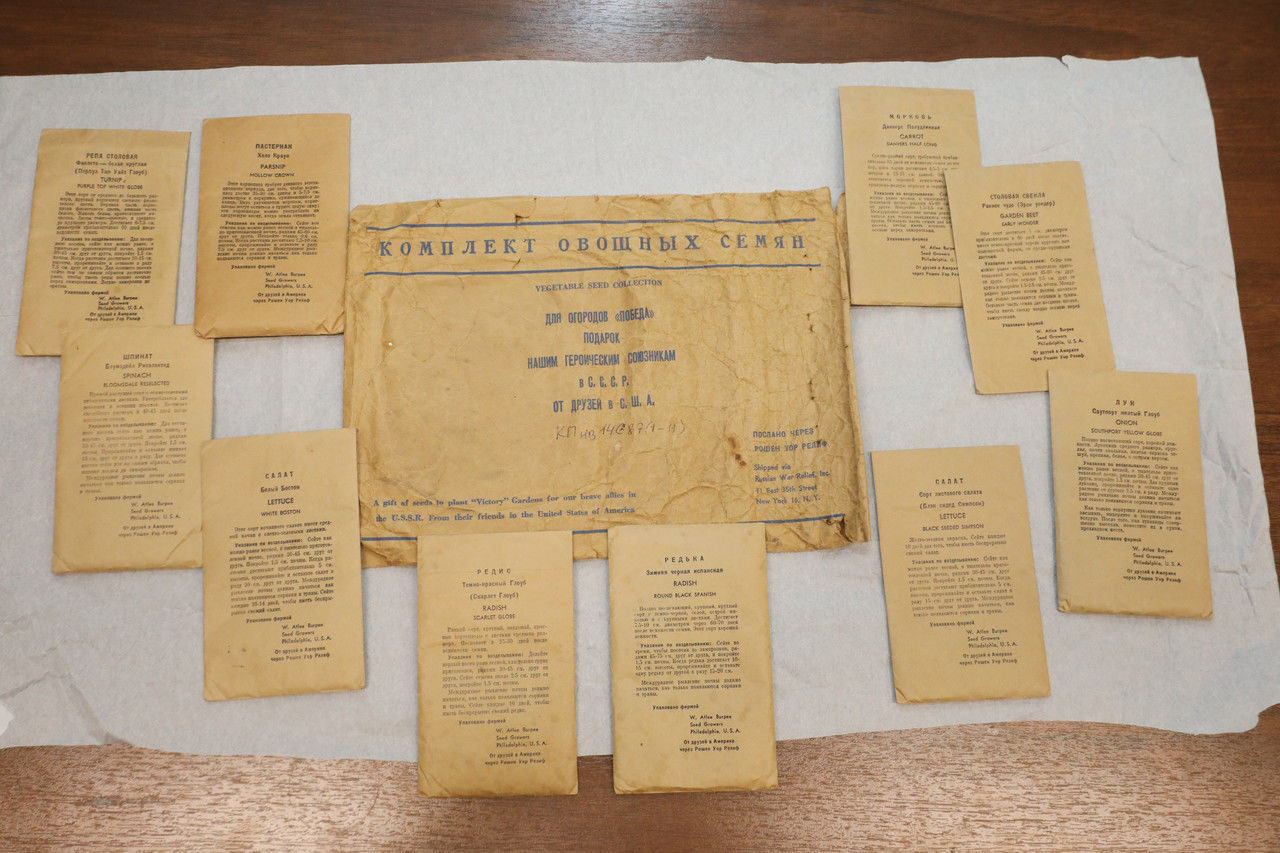

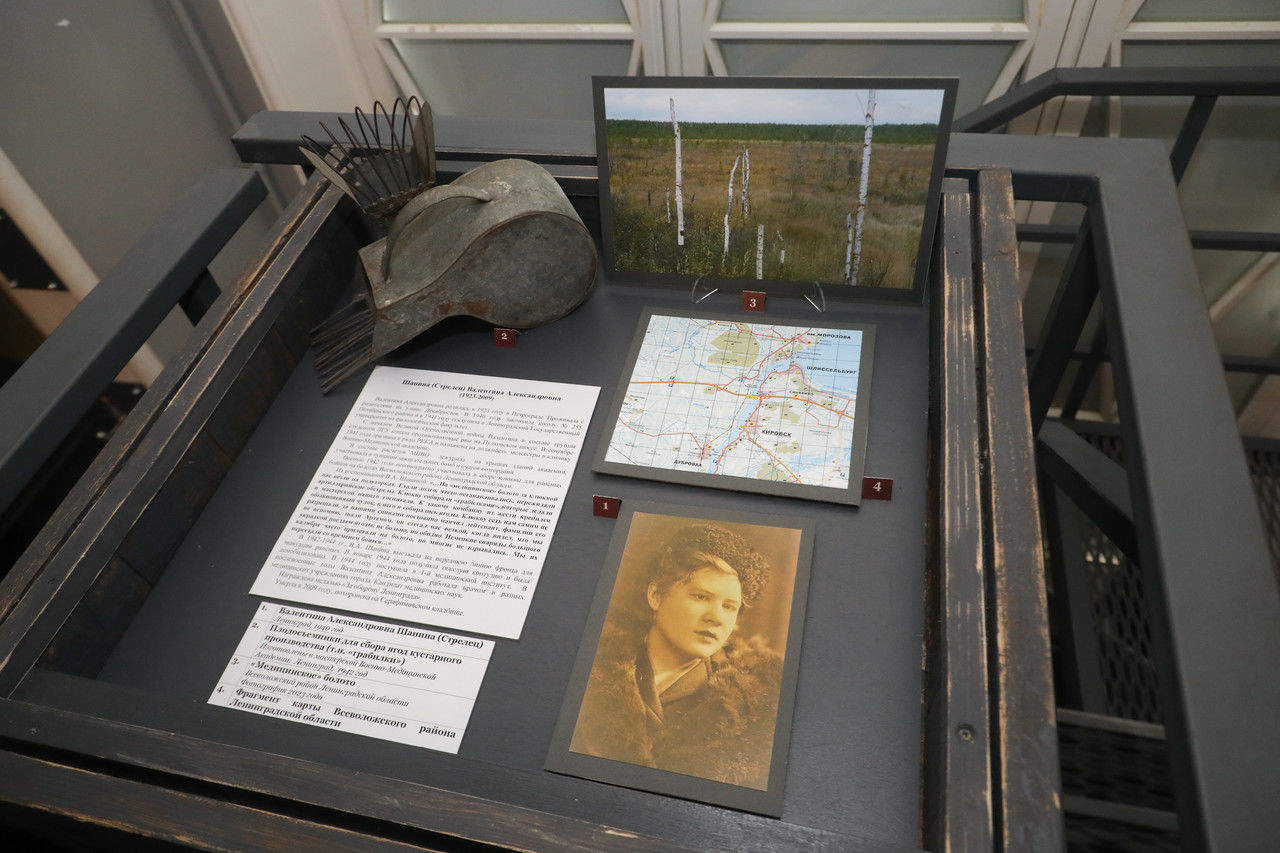

Впрочем, лопатки-грабельки-лейки-семена бесплатно выдавались лишь в самом начале огородной кампании – позднее ленинградцам приходилось их уже покупать. А вот с посевным материалом могли быть разные варианты. Например, на одном из стендов выставки можно увидеть пакетик с семенами, на котором все надписи выполнены по-английски. Этот в прямом смысле стратегический груз был доставлен на берега Невы благодаря ленд-лизу!

ЛУЧШАЯ НАГРАДА

О том, что индивидуальное огородничество в блокадном городе расценивалось как стратегическое «оружие», говорит тот факт, что наиболее отличившимся в сборе урожая со своих личных грядок жителям официально, от лица города, выдавали не только почетные грамоты, но даже медали «За оборону Ленинграда»!

Кроме того, в районах по осени устраивались различные выставки, где можно было воочию увидеть, что и какого размера вырастили простые ленинградцы на своей земле. И на недостаток посетителей пожаловаться никто не мог. Об этом свидетельствует, к примеру, книга отзывов о такой экспозиции, которая была развернута в ноябре 1942 года на Васильевском острове. «Огромное пролетарское спасибо за выставку!» – гласит одна из записей.

«Мы, конечно, не показываем пока еще всю эту тематику – она слишком многогранна, но приоткрываем еще одну страницу обороны города, – подчеркивает Виталий Бондарь. – А главное – демонстрируем, что фронт и тыл действительно тогда были едины. И это, кстати, очень актуально для сегодняшнего дня».