Кто готов расставаться с семейными реликвиями

Это мероприятие (оно начнется в 17:00) можно назвать одновременно уникальным и трогательным. Во-первых, можно будет встретиться с людьми, которые по собственной инициативе передали в фонды Музея обороны и блокады Ленинграда семейные раритеты, связанные с блокадой. А во-вторых, дарители поделятся подлинными историями о тех, кому когда-то принадлежали вещи, ставшие теперь интереснейшими экспонатами.

Притяжение Вселенной

И каждый такой рассказ – штрих, раскрывающий неизвестные ранее детали блокадных будней. Именно поэтому в музее собираются основать новую традицию и проводить такие встречи с определенной регулярностью.

«День дарителя – это день нашей благодарности по отношению к этим людям, – подчеркивает главный хранитель Анна Савельева. – Без них, в силу специфики нашего музея, он просто не может существовать. Тем более что у нас постепенно расширяются экспозиционные площади и развивается научно-исследовательская работа».

На последнем моменте следует особо заострить внимание, потому что системное изучение истории той трагичной поры невозможно без подлинных документов. Но как раз именно они очень часто и являются теми дарами, которыми делятся с музеем люди, неравнодушные к прошлому и будущему родного города.

«Знаете, все это совсем не случайно, – делится Анна Савельева. – Как только мы начали активно вводить в научный оборот уже имевшиеся в наших фондах подобные материалы, как сразу во Вселенной что-то сработало, и к нам начали приносить все новые и новые документы. Музей как будто притягивает эти артефакты».

К примеру, в течение только последних нескольких месяцев в музей передали (найденный буквально на помойке) дневник рабочего завода «Севкабель» и личные записи молодого бойца Ленинградского фронта (которые можно считать поистине бесценными, потому что на передовой солдаты крайне редко оперативно фиксировали на бумаге происходившие с ними события).

Секреты плановой экономики

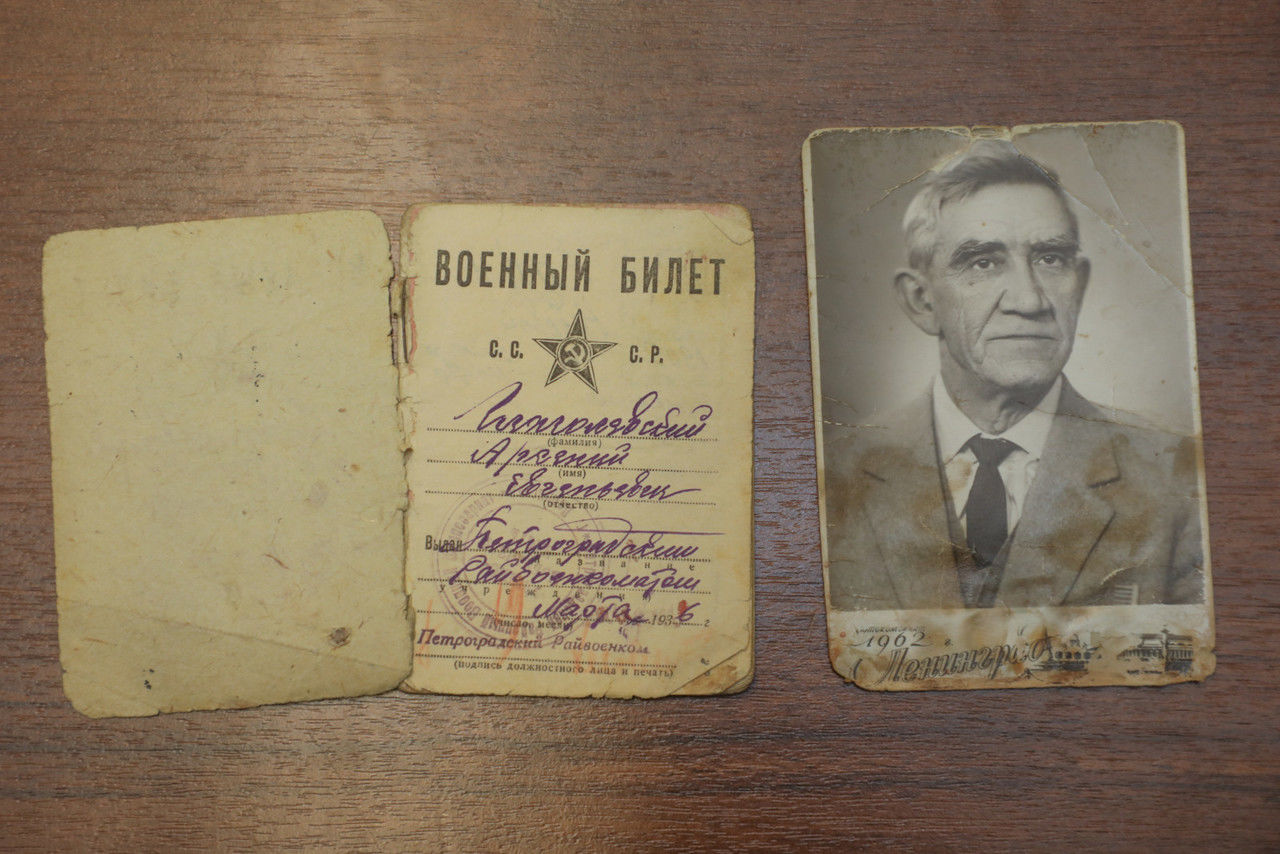

А буквально на днях в музейных фондах оказался целый корпус документов – а если точнее, 17 единиц хранения, – имеющих отношение к Арсению Глаголевскому, занимавшему в блокаду пост начальника Ленинградской конторы снабжения Народного комиссариата связи СССР. Почти 80 лет эти немые свидетели прошлого хранились в семейном архиве, и вот теперь оказались в руках исследователей благодаря правнуку человека, от которого зависела бесперебойная работа целого ряда важнейших предприятий и учреждений осажденного города.

«Эти материалы крайне важны для нас, – подчеркивает Анна Савельева, – потому что помогают пролить свет на то, как плановая экономика Ленинграда выдерживала колоссальные трудности, вызванные осадой. А главное – как с ними справлялись руководители».

В связи с этим огромную ценность для исследователей, скажем, представляет доверенность, выданная в декабре 1944 года Арсению Глаголевскому его непосредственным московским начальником и предоставлявшая ему особые полномочия. Например, пользоваться кредитами, закрывать и открывать текущие и расчетные счета, подписывать чеки и платежные требования. О многом ранее неизвестном музейщикам может теперь рассказать даже сам бланк доверенности и форма изложения.

Весьма характерным и чрезвычайно любопытным артефактом является и объяснительная записка, которую Глаголевский составил из-за потери шести бочек технического красителя, доставленных для одного из ленинградских заводов. Он признается, что это произошло из-за недостаточного контроля с его стороны, но просит столичное начальство не спешить с выводами и «не вставать на формальную точку зрения», учитывая особые обстоятельства, в которых живет блокированный город.

Приметы времени

Кстати, о неформальном. Огромную ценность представляет и дневник Арсения Глаголевского. Ведь на его страницах автор, привыкший к системному подходу в работе, скрупулезно отмечает не только то, чем он занимается на своем боевом посту, но и как справляется с бытовыми проблемами. И, оказывается, их было немало в жизни руководителя даже такого высокого ранга.

«В дневнике есть четкие указания о серьезных проблемах со здоровьем, – отмечает правнук Глаголевского – студент магистратуры факультета политологии СПбГУ Станислав Каминский. – Например, прадед пишет, что у него обострилось легочное заболевание и отнимается рука. А после этого появляется запись, что он вышел на работу. Это многое говорит о людях, живших в блокаду. А также о том, какая у них была совершенно невероятная мотивация к исполнению повседневных обязанностей».

При этом биография Глаголевского может послужить готовым сценарием для исторического фильма: воевал на стороне красных в Гражданской (причем был соратником Сергея Лазо) и участвовал в Зимней войне; за сокрытие социального происхождения (его два брата были мобилизованы в Белую армию) был исключен из партии в 1936 году и через год восстановлен; в совершенстве владел корейским и китайским языками (но в годы террора напрочь «забыл» их); за работу на высоком руководящем посту имел правительственные награды (таковой в том числе, конечно, можно считать и медаль «За оборону Ленинграда»).

Но при этом, как отмечает правнук Глаголевского, в этой биографии осталось еще немало белых пятен. И сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда уже готовы начать исследования и в этом направлении.

«Я рад, что эти семейные реликвии отныне находятся в музее, – делится Станислав Каминский, – ведь среди моих родных нет ни одного человека, который бы умел надлежащим образом обращаться с историческими документами. А они ведь уже в ветхом состоянии. Теперь я могу быть уверен и спокоен, что с ними ничего плохого не случится, ведь в этом музее работают люди, вкладывающие всю душу в свою работу. К тому же я прекрасно понимаю, каким подарком для исследователей является любая новая и достоверная информация».