В Военно-медицинском музее открывается выставка о водолазах

27 июля в Военно-медицинском музее открывается выставка «Человек под водой. Истории медицинского освоения подводного мира».

Удивительная экспозиция, приуроченная ко Дню ВМФ, позволяет воочию погрузиться в мир исследований и технических изобретений, которые позволили водолазам и подводникам чувствовать себя в чуждой для них среде, как рыба в воде.

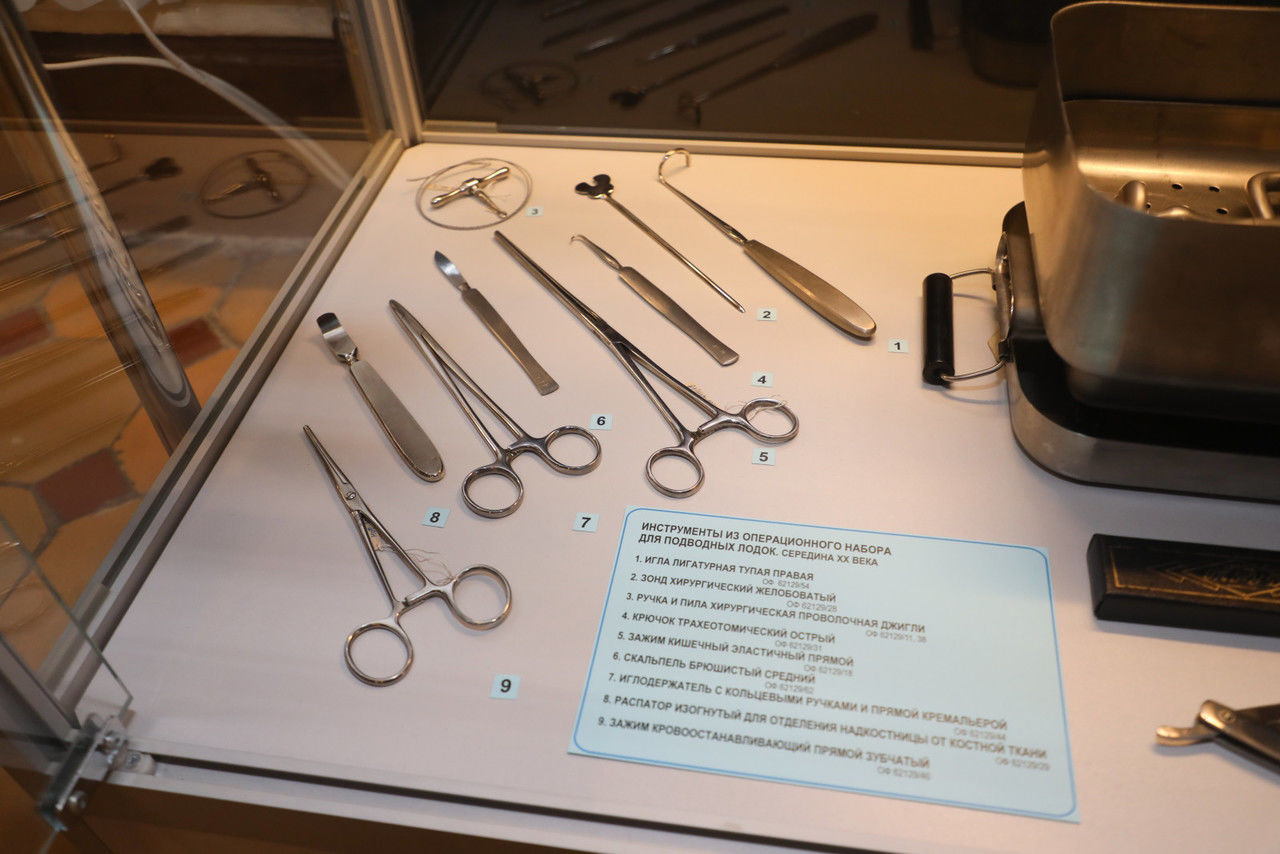

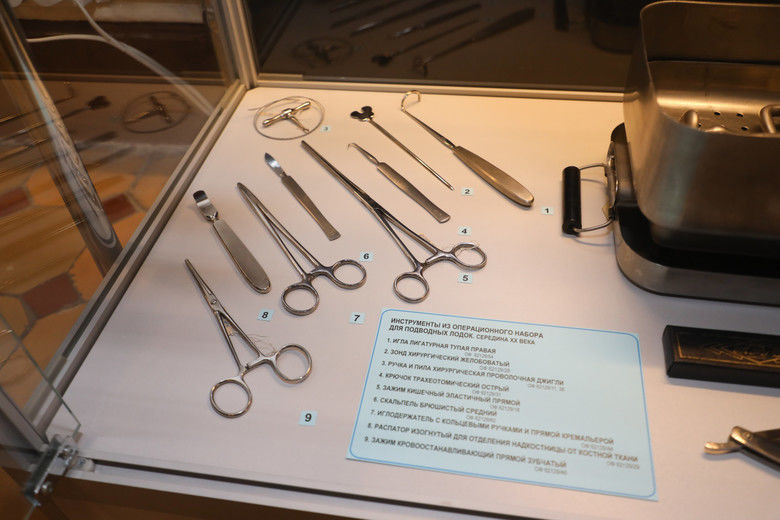

Подводный «Калашников» и гаечный ключ

Сегодня погружение и работа под водой считается делом чуть ли не рутинным. Но при этом забывается, что весомый вклад в освоение водного мира внесли не только инженеры. «Да, человек может построить сложный в техническом плане подводный корабль, изобрести соответствующее хитроумное оборудование, но без четких и проверенных рекомендаций медиков он все равно не сможет всем этим воспользоваться, – подчеркивает хранитель фондов Военно-медицинского музея, сокуратор выставки Михаил Климов. – И поэтому цель нашей экспозиции – показать и рассказать, как доктора повлияли на освоение подводного мира, сделав «общение» с ним максимально безопасным».

И хотя в России «водолазные люди» появились еще в XVII столетии (существует письмо к царю Алексею Михайловичу, где рассказывается о том, что такие специалисты необходимы для ремонта некоторых монастырей), главный акцент на выставке все же сделан на век ХХ. Ведь именно в это время у нас в стране началось активное развитие водолазного дела вместе с тщательным изучением сопутствующих медицинских аспектов.

Одним из ярких результатов такого комплексного подхода стало, например, изобретение в 1930-е годы своеобразного предшественника современного акваланга – подводного дыхательного аппарата ИСА-М. Его конструкция оказалась настолько удачной, что им пользовались на протяжении нескольких десятилетий. Среди водолазов этот аппарат даже называли «подводным Калашниковым» – за его безотказность, неприхотливость и простоту в эксплуатации. Скажем, на одной из витрин выставки представлен не только сам ИСА-М, но и ремкомплект к нему – небольшая сумка с гаечными ключами (что свидетельствует о том, что ремонтировать аппарат мог практически любой пользователь в «полевых» условиях).

И здесь, кстати, совсем нелишним будет заметить, что все представленные на выставке экспонаты поступили в фонды музея с военных складов и из некогда закрытых научных учреждений.

Капсула спасения

Что же до науки, то, конечно, главным врагом всех, кто готовился к погружениям, была даже не сама вода, а ее давление, которое вызывало знаменитую «болезнь водолазов» – баротравму легких, проявлявшуюся при резком всплытии и очень часто вызывавшую летальный исход. На выставке как раз подробно рассказывается еще и о том, как медики изучали это явление и разрабатывали методики поведения водолазов под водой. Эти исследования были настолько фундаментальными и функциональными, что созданные еще в довоенное время рекомендации до сих пор водолазы заучивают, как «Отче наш». Ведь от них – а не только от снаряжения – в прямом смысле зависит их жизнь.

Кстати, те же медики способствовали и разработке всевозможного сопутствующего оборудования, крайне необходимого под водой. К примеру, подводных светильников. В экспозиции, скажем, представлен один из таких приборов, которым пользовались водолазы во время Великой Отечественной войны (в частности, при проведении подводных работ на Дороге жизни).

Следующий крупный шаг в развитии подводного дела (и его безопасности) был сделан в нашей стране в 50-60-е годы. «Причем, как ни странно, все это происходило в тесной связи с развитием авиации и космонавтики, – отмечает Михаил Климов. – Ведь, по сути, воздушная и морская среды по воздействию на физиологию человека очень похожи. Специалисты в этих областях науки постоянно контактировали и помогали друг другу».

И не случайно, что уже первые космонавты проходили тренировки под водой, используя разработанный в послевоенное время спасательный костюм для аварийного выхода из подводной лодки. Этот «дивайс» тоже можно увидеть на выставке в полном комплекте (а при тщательном осмотре еще и заметить, что этот костюм прошел славный трудовой путь – на нем красуется несколько резиновых заплаток).

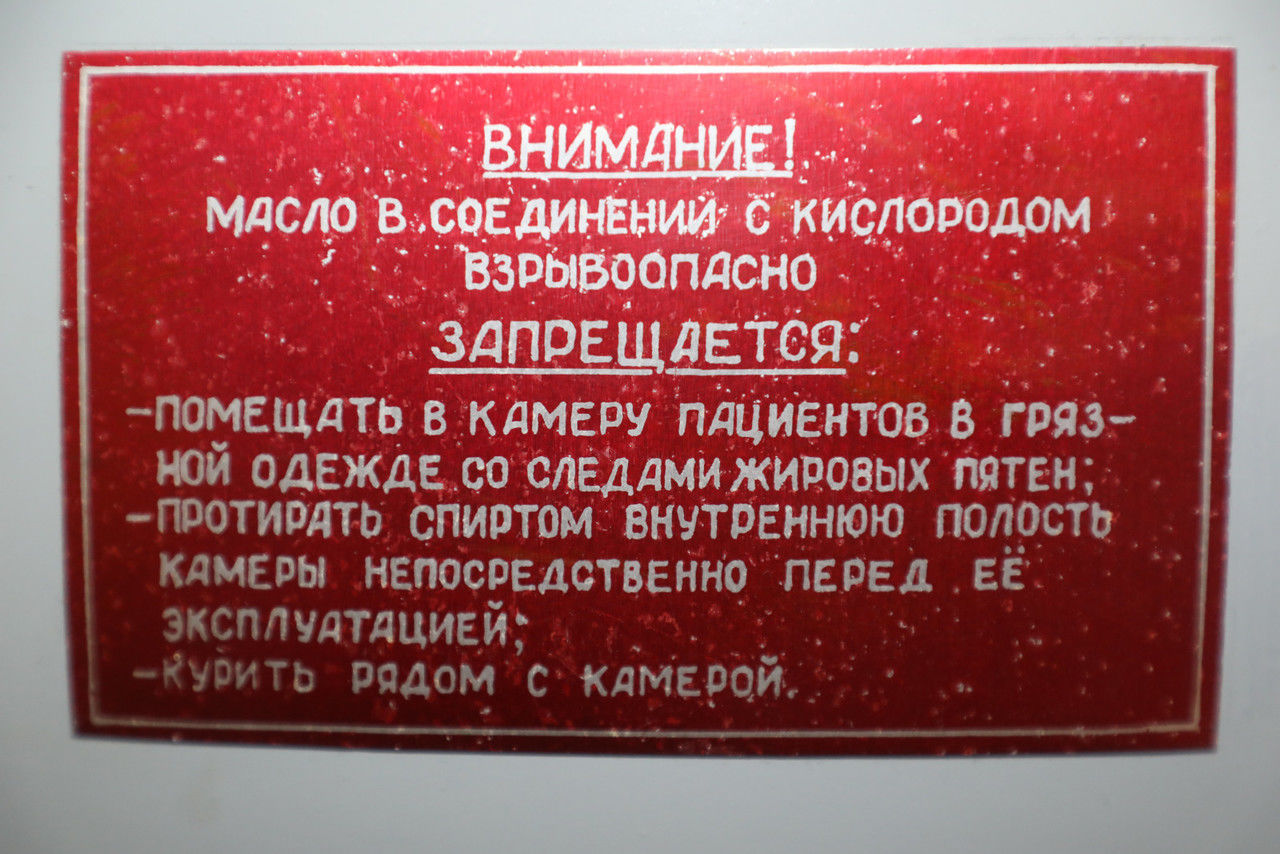

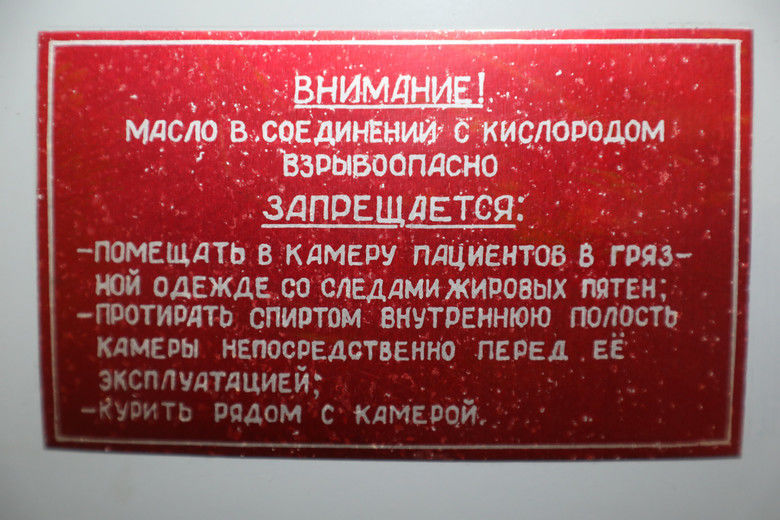

Но одной из подлинных вершин «подводно-медицинских» исследований – а заодно одним из ценных экспонатов выставки – можно назвать не имевшую аналогов в мире мобильную кислородную компрессионную барокамеру «Иртыш-МТ», предназначенную для спасения и транспортировки пострадавшего от баротравмы водолаза или подводника. Поднятого на поверхность человека помещали внутрь герметичной капсулы, в которой затем создавалось то давление, при котором он получил под водой травму, после чего барокамеру вместе с пострадавшим можно было перевозить. Причем в сложенном виде барокамера имеет длину всего 110 сантиметров, но буквально за три минуты ее можно «растянуть» до трех метров.

«Мы надеемся, что наш рассказ о том, как медицина способствовала покорению подводного мира, не оставит равнодушными даже сугубо «сухопутных» посетителей экспозиции, – отмечает Михаил Климов. – Тем более что выставка подобного профиля в нашем музее была 40 лет назад». А ведь с той поры уже очень много воды утекло. Кстати, работать выставка будет до конца года.