Куда привезла Россию верстомерная коляска: Петр Великий – как первый русский навигатор

Какими только хвалебными эпитетами благодарные потомки не награждали Петра I. А ведь его можно с полным правом назвать еще и первым русским навигатором. Он не только задал новый вектор развития державы, но и показал, как не сбиться с курса.

По сути, именно с Петра I началось развитие русской картографии. Можно даже сказать, ее до этого не было совсем, так как планы и карты создавались на глаз без геодезических инструментов и представляли собой условные схемы, прилагаемые к словесным описаниям. С их помощью, в основном, землевладельцы решали тяжбы из-за границ своих пустошей и урочищ. Конечно, иноземные географические карты в России были известны, они хранились в Посольском приказе и в домах представителей просвещенной знати, но до Петра к ним относились как к интеллектуальным заграничным забавам. И когда молодому царю Петру Алексеевичу для решения масштабных государственных задач понадобились настоящие карты, пришлось использовать умения все тех же иностранных специалистов. Так что на рубеже XVII-XVIII веков русским государственным мужам пришлось смотреть на мир чужими глазами.

«…Хватит попусту гонять в чистом море корабли…»

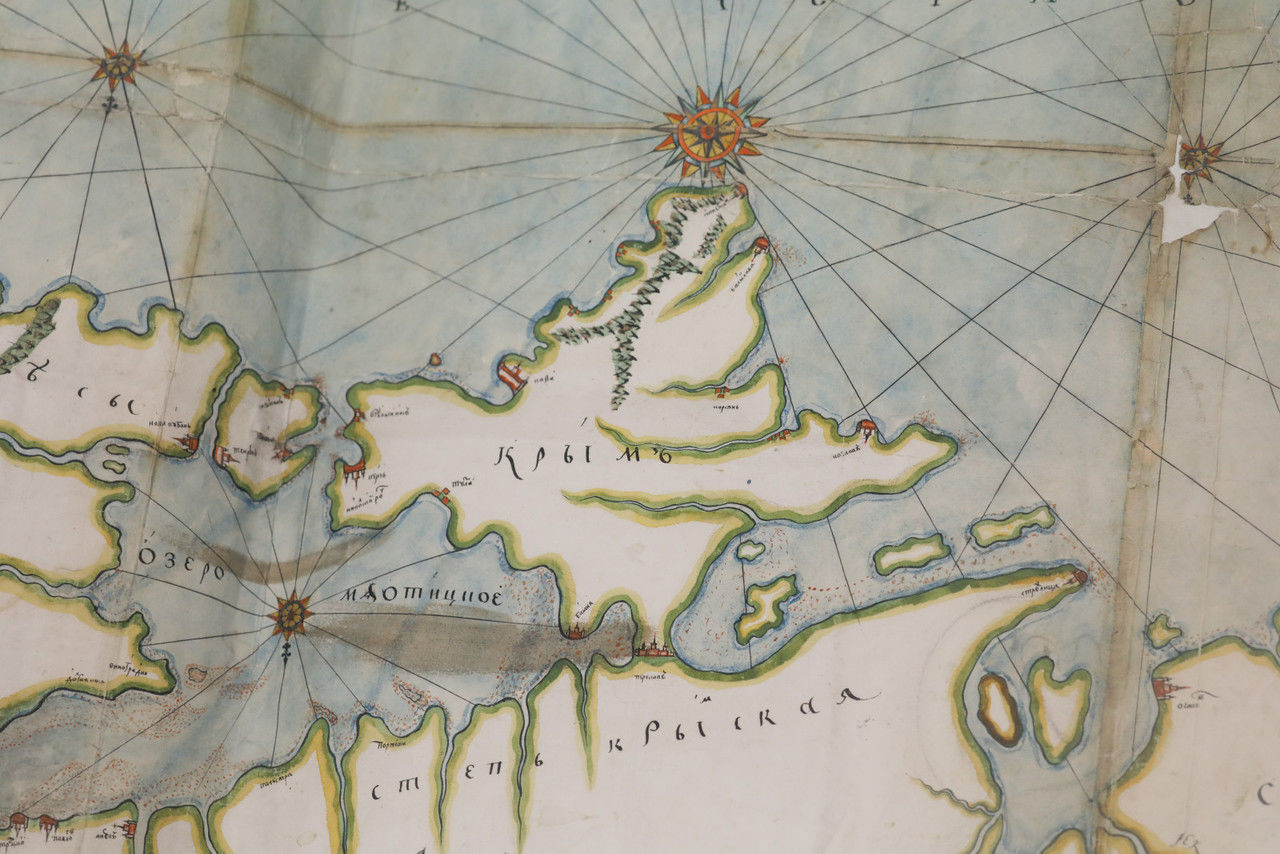

Все резко изменилось с Азовскими победами Петра I над Оттоманской Турцией, после которых он захотел воочию увидеть все, что попало в зону интересов России. В Библиотеке Академии наук хранится уникальнейший документ той переломной эпохи – карта Черного моря, которая была сделана в 1699-1700 годах по результатам путешествия на корабле русского посольства в Стамбул для заключения мира. Делегация не только привезла договор, но и данные о прибрежных водах с промером глубин. Такая вот дипломатическая разведка.

«Это одна из самых первых карт в мире, составленная с акцентами на русских политических интересах, что следует из наличия на ней русских названий турецких топонимов, а также отметок о расстояниях от Босфора до Белого моря и Азова, – отмечает научный сотрудник отдела рукописей БАН, кандидат исторических наук Анна Джиоева. – Но поскольку ее совместно с русскими писцами составляли и голландские штурманы, служившие в нашем флоте, то в ней забавным образом переплелись западная и русская традиции. Ведь те же голландцы свои карты, как правило, ориентировали на север, а русские люди тех лет привыкли смотреть на мир из Москвы, т. е. с севера на юг».

В результате надписи с указанием географических названий на этой карте оказались вверх ногами по отношению к «парадному» картушу с вычурной аллегорией из античных символов и фигур богов, означавшей воинскую славу обновленной России. Но главная цель была достигнута: русский флот получил прекрасный для тех лет навигационный материал для плавания по Черному морю.

Кстати, вычурное декоративное оформление карт довольно скоро при Петре сошло на нет. Польза – превыше всего. И лучшим украшением карты стала точность и скорость исполнения. Именно поэтому немедля государь создал в России учебные заведения, которые стали готовить отечественных геодезистов: навигацкую, математическую и артиллерийскую школы.

Намек императора

«В отличие от своих соотечественников у Петра благодаря новым картам было совершенно иное понимание пространства и времени, – отмечает Анна Джиоева. – Во все поездки он брал с собой специальную верстомерную коляску, с помощью которой лично измерял расстояния. Это же важная для страны стратегическая информация! Бесценно знать на войне, сколько дней, например, потребуется гонцу (или самому государю), чтобы добраться от одного города до другого. Но главное, с помощью карт он сумел изменить и мышление своих подданных: отбросив робость перед загадочными просторами за холмами и долами и неделями пути, его служилые деятельно вступили на территории и акватории, зафиксированные в градусной сетке координат и измеренные дюймами, милями и верстами».

Поэтому, когда у царя возник проект проникнуть в Индию, подробную карту Каспийского моря (которое до этого из-за отсутствия данных изображалось в виде круга или овала) в 1715 году составили уже наши специалисты. Причем ввиду важности этого географического направления уже через четыре года для уточнения данных была послана вторая экспедиция. Один из экземпляров созданной в итоге карты Петр подарил Французской академии наук, и этот пиар-ход произвел нужный эффект: французы и рукоплескали заслугам русских картографов, и, конечно, сделали вывод о возросшем могуществе России.

Русские офицеры и лучшие, как указано в приказе Петра, инженерные ученики принимали участие и в создании подробной карты южного берега Балтийского моря.

«Такой документ был давней горячей мечтой государя, – делится своими предположениями Анна Джиоева, – потому что Балтика была очень коварна в плане судоходства. В архиве Военно-морского флота, например, хранятся сведения о погибших торговых и военных кораблях с обширными перечнями затонувших грузов. И как только успешный ход Северной войны позволил заняться решением вопросов гидрографии, сразу же был отдан соответствующий приказ».

В 1719 году под руководством полковника Любераса началась работа, которая длилась четыре долгих года.

Картографам пришлось несладко, потому что на дворе было окончание малого ледникового периода, сопровождавшегося экстремальными погодными условиями: страшной засухой летом и страшной стужей с ледяным ветром зимой. Но в 1723 году Люберас с гордостью сообщил адмиралу Апраксину, что первая в России (и в Европе) точная карта Балтики готова. Она без проволочек попала в рабочий кабинет Петра.

А вот результат экспедиции, отправившейся в 1721 году для выяснения того, смыкается ли Азия с Американским континентом (все прежние попытки это сделать заканчивались или трагически, или, в любом случае, ничем), император уже не увидел: подробная карта тех забытых Богом мест была готова лишь после его смерти.

Опередившие время

В БАН хранятся и другие не менее уникальные документы, созданные по приказу Петра, на которых изображены так и нереализованные масштабные проекты. Например, карты судоходных каналов, которые должны были соединять крупные реки с целью максимальной оптимизации, как теперь сказали бы, логистики грузов. Скажем, уже в 1710 году был готов проект подобной «смычки» Днепра и реки Каспли, впадающей в Западную Двину. Или взять подробный план канала, который планировали протянуть вдоль южного берега Финского залива от Екатерингофки до Петергофа. Эта карта любопытна еще и тем, что на ней подробно обозначены все дачи знати, которые были расположены вдоль нынешнего Петергофского шоссе.

Среди трех самых старых планов Кронштадта в рукописной коллекции БАН выделяется цветная карта, созданная приблизительно в 1703 году, на которой практически весь остров Котлин «разлинован» ровной, с одинаковым шагом, сеткой каналов с обозначением жилых домов на их берегах. «По преданию, одну из этих потемневших от времени карт нарисовал сам Петр, – поясняет Анна Джиоева. – На мой взгляд, это сомнительно, потому что у него вряд ли хватило бы терпения и свободного времени все так тщательно на ней прорисовать. Но зато эти документы можно рассматривать как косвенное подтверждение бытующего мнения о том, что не Васильевскому острову, а именно Кронштадту была уготована роль центра новой столицы».

Зато Васильевский мог стать краеугольным камнем в системе защиты детища Петра от природных катаклизмов. В толстой папке с названием «Каким образом город Санкт-Петербург наискорейше и наибеспечнейше противу разливания воды укрыть возможно» хранятся не только подробные схемы и описания устройства дамбы и шлюзов, но и подробная карта, на которой хорошо видно, что полоса защитных сооружений огибает всю юго-западную оконечность Васильевского острова. Автором этой передовой для России того времени идеи, является, конечно, сам Петр. А разработка проекта была поручена инженер-генералу Миниху. На беду петербуржцам, коронованный заказчик не успел увидеть результат и этой своей задумки. А Екатерину I, которой Миних преподнес готовый проект, увы, интересовали совсем другие вопросы. А жаль.