Здесь зарождалась отечественная космонавтика: какие двигатели хранятся в Петропавловской крепости

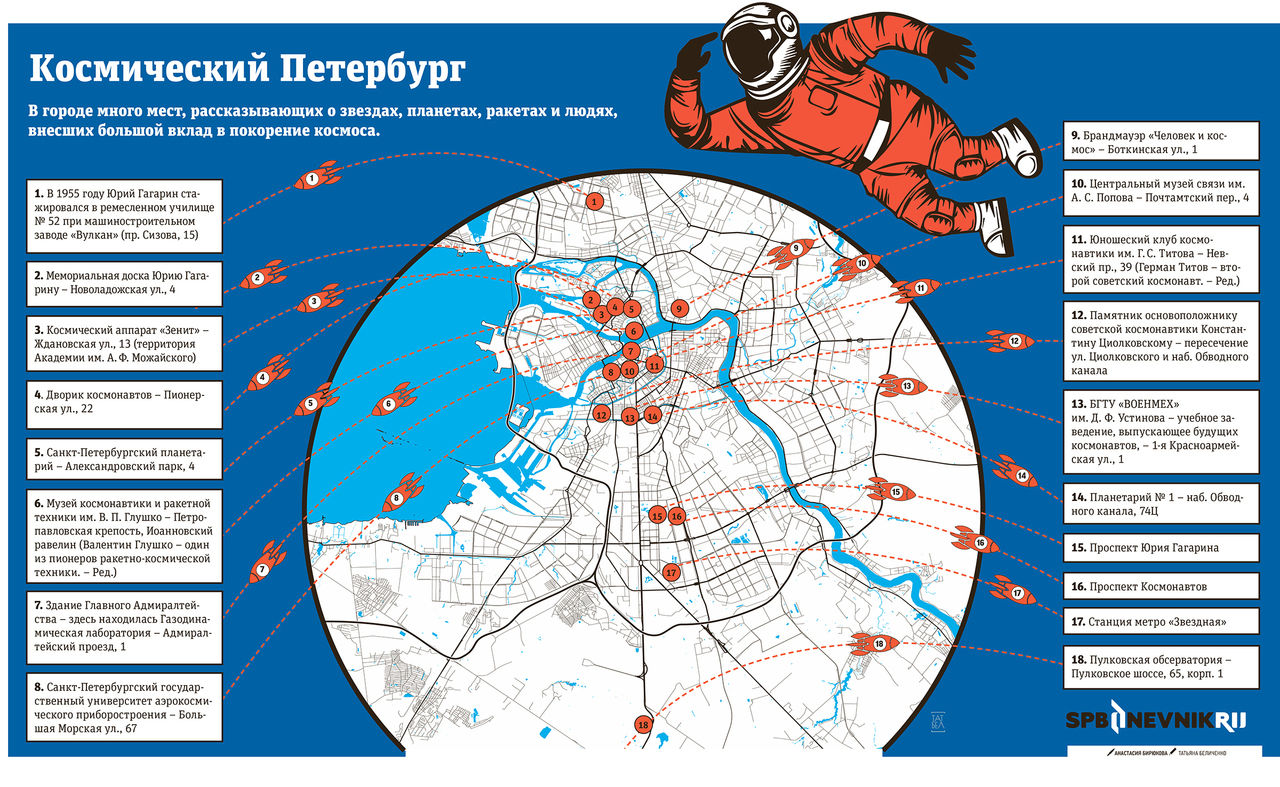

В преддверии Дня космонавтики «Петербургский дневник» побывал в Музее космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко. Мы узнали, какие двигатели хранятся в «космическом хранилище», а также узнали о любимых экспонатах петербуржцев и пополнениях музея.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ КОРОЛЕВА

Колыбель отечественной космонавтики зарождалась в нашем городе. С 1927 года в здании Главного адмиралтейства размещалась газодинамическая лаборатория – самая засекреченная в стране. В начале 30-х годов она переехала в Иоанновский равелин Петропавловской крепости: здесь стояли испытательные стенды, химическая лаборатория и мастерские второго отдела лаборатории. Под руководством Валентина Глушко специалисты предприятия создали мощные ракетные двигатели, с помощью которых были запущены в космос первый в мире искусственный спутник Земли, первые автоматические станции к Луне, Венере и Марсу. На них до сих пор запускают модули, входящие в состав Международной космической станции (МКС).

Сейчас на месте лаборатории в Петропавловке находится музей имени человека, возглавившего советскую космонавтику после ухода Сергея Королева. Валентин Глушко был человеком незаурядным: с 13 лет вел переписку с Константином Циолковским и работал над главными изобретениями своей жизни – электротермическим ракетным двигателем и жидкостным ракетным двигателем. Кстати, первую экспозицию музея создавал сам Валентин Петрович по своим воспоминаниям и воспоминаниям сотрудников.

В музее реконструирован рабочий кабинет Глушко. Гости могут увидеть разработки конструкторов легендарной лаборатории: ракеты на бездымном порохе (их впоследствии использовали в минометной установке БМ-13, известной как «катюша»), жидкостные ракетные двигатели и их прямые потомки – маршевые двигатели космических ракет. Все двигатели в музее – подлинные.

Один из экспонатов музея – прибор СП-65, предназначенный для исследования излучения Солнца в вакуумной рентгеновской и ультрафиолетовой области спектра. История у него необычная. «Он должен был улететь на «Спутнике-2», – рассказали «ПД» в музее. – Однако пока везли на Байконур, помяли крышечку, очень испугались, и пришлось ехать обратно в Ленинград за дублером. Дублер, буквально не дыша, привезли на Байконур, и он в составе второго спутника отправился в космос и там, естественно, остался. Образец № 1 долгое время был засекречен и, наконец, попал к нам».

Собака-космонавт Лайка, которая сделала самый настоящий орбитальный полет – четыре витка вокруг Земли, находилась в корабле «Спутник-2». Для нее была создана телеметрическая система КАМА-01-М-2, напоминающая душегрейку. Эта аппаратура снимала жизненные показатели – температуру, давление, пульс. «Нужно было понять, как живое существо переносит космические перегрузки, невесомость. Только полет Лайки в космос мог дать ответ на вопрос, может ли живое существо там находиться», – отмечают в музее.

Наш Монетный двор, расположенный на территории Петропавловской крепости, делает большую часть вымпелов для отправки на другие планеты. Коллекция тоже хранится в музее. Это плоские пятиугольники – своего рода «визитные карточки», которые наши космонавты оставили на других планетах. Многие из них сохранились на Земле только в нескольких экземплярах, остальные можно найти на Марсе, Венере и поверхности Луны.

А еще в музее хранится фототелевизионная аппаратура «Енисей». «Наши ученые к 1959 году создают компактную установку «Енисей», которая ставилась на космическую станцию «Луна-3». Перед ней стояла важная задача. Человек с Земли видит не больше 59 процентов Луны, причем одну и ту же часть – обратную сторону. До 1959 года обратная сторона Луны для человечества – загадка. В этом году станция облетает Луну, фотографирует ее», – отмечают в Музее космонавтики.

Съемка в «Енисее» делалась двумя объективами. В ней же происходила проявка, фотография превращалась в телевизионный сигнал и по телевизионному сигналу передавалась на Землю. Когда фотографии показали ученым, они буквально захлопали в ладоши от счастья со словами: «Мы не думали, что когда-нибудь доживем до этого момента. Мы получили фотографию обратной стороны Луны».

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ

«Петербургский дневник» попросил Елену Федотову, хранителя экспозиции музея, рассказать об экспонатах, которые больше всего интересуют людей. Это части уже современных космических аппаратов.

Первый – спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16», побывавший в космосе. «Этот экспонат интересен всем посетителям. Спрашивают: «Неужели это настоящий?» Да, он настоящий. Когда он поступил к нам на экспозицию в 80-х, он выглядел как обгоревший шарик. Это спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16», который летал в космос в декабре 1974 года. Это была «тренировка» полета «Союз» – «Аполлон». Экипаж состоял из двух космонавтов – Филипченко и Рукавишникова. Спускаемый аппарат весит почти три тонны, и эксперты говорят, что он был рассчитан даже на трех космонавтов», – заметила Елена Федотова.

Второй экспонат – космический стол. «Этот экспонат у нас появился не так давно, это зона приема пищи российских космонавтов на МКС. Стол оборудован так, чтобы одновременно могли обедать и двое, и трое. На нем закрепляются баночки с едой, сублимированные продукты, здесь же можно попить чай», – отметила специалист музея.

Космонавты рассказывают, что больше всего любят творожные продукты, потому что организму в космосе очень нужен кальций. Также они любят рыбные консервы, особенно судак с овощами, а также прессованный чернослив, цветную капусту, кексы. Доставляют на МКС и фрукты – правда, хранятся они недолго.

КАК ПОПОЛНЯЕТСЯ КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ

Запасники Музея космонавтики в основном наполнены личными вещами и подарками, которые преподносят гости музея.

«Предметы, которые поступают в фонд науки и техники, – от дарителей, космонавтов. Мы надеемся, что вскоре расширим свои витрины. Последний подарок еще не прошел, он проходит постановочную комиссию – это микро-ЖРД. Он используется для стыковки космических кораблей со станции, а также для стабилизации полетов», – рассказала Елена Федотова.