В Петербурге показали блокадные дневники режиссеров и сотрудников городских музеев

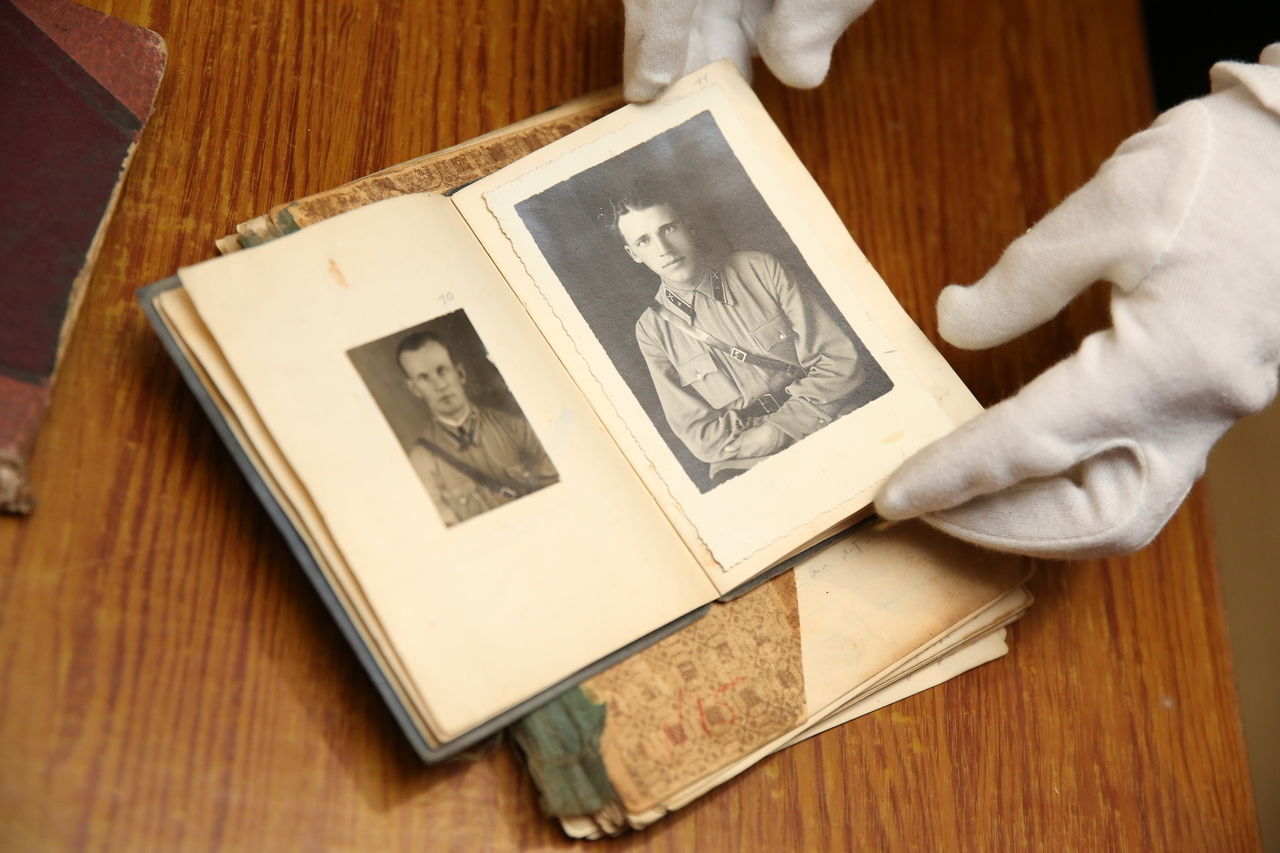

27 января исполняется 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Специалисты Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга (ЦГАЛИ) показали уникальные документы – личные дневники режиссеров, музыкантов, сотрудников музеев города, которые работали и рассказывали о жизни во время Великой Отечественной войны.

Советский след в зарубежном кино

Павел Клушанцев – советский кинооператор и кинорежиссер, сценарист. Среди документов архива сохранились его блокадные дневники, где он особенно подробно описывает свое состояние здоровья в блокадные годы. Тогда у режиссера была дистрофия, его эвакуировали на одну из киностудий Новосибирска, где он продолжал работать.

«Впоследствии он сам передавал нам эти документы до своей смерти в 1999 году, затем их приносила уже его дочь. Фонд достаточно полный, так как режиссер был настоящим педантом, все собирал и привозил. Исследователям есть над чем поработать», – рассказывает заведующая отделом научного описания личных фондов, информационных поисковых систем и автоматизированных архивных технологий ЦГАЛИ Петербурга Татьяна Зверева.

Павел Клушанцев известен как создатель документального кино. Именно он создал стабилизатор камеры для съемок с воздуха, аппарат для подводной съемки, способ получения цветного изображения, призму Клушанцева – для одновременной съемки натуры и рисунка. Говоря простым языком, он – создатель спецэффектов, которые позже многие зарубежные режиссеры и постановщики заимствуют себе для кинофильмов.

Так, в кинематографических кругах бытует история, как во время своего первого визита в Москву в годы перестройки Джордж Лукас (американский режиссер, сценарист – прим. ред.) просил советских чиновников организовать ему встречу с Павлом Клушанцевым. Но, как оказалось, власти не знали, кто это такой. На вопрос о том, кто этот человек, Лукас якобы ответил: «Клушанцев – крёстный отец «Звёздных войн». Говорят, встреча режиссеров не состоялась.

Кстати, в открытых источниках есть еще история, что в 1990 году американский постановщик спецэффектов Роберт Скотак разыскал Павла Клушанцева, а через два года навестил его.

«В 1990-е годы Клушанцев боялся, что его изобретения пропадут. Потому что это был период, когда деятели культуры были в полном забвении. Чтобы сохранить хотя бы часть своих разработок, есть мнение, что он передал знания зарубежным режиссерам и постановщикам», – рассказывает Татьяна Зверева.

Так, например, можно найти информацию, что советский кинорежиссер передал Скотаку описания, фотографии и чертежи многих своих кинотрюков. Правда, дочь режиссёра Жанна Клушанцева утверждала, что режиссёр лишь подробно ответил на вопросы Скотака письменно в 1990 году, а затем во время встречи с ним в 1992 году. Скотак использовал его профессиональный опыт в своей работе, в съёмках фильма «Терминатор 2: Судный день».

Семь мест для Янтарной комнаты

Среди документов архива можно также найти показания академика живописи Эрнста Шаумана, которые датируются 1946 годом. Он рассказывает о местонахождении Янтарной комнаты на 1945-1946 годы. Он пишет, что по приказу Управления замками в Берлине ящики с фрагментами комнаты упаковали и отправили в безопасные места, то есть в Восточную Пруссию и Саксонию. Кроме того, он указывает на своего коллегу художника и искусствоведа, который по его сведениям одним из последних видел ящики с фрагментами комнаты. Но следы коллеги теряются в одном из трудовых лагерей в 1946 году.

«Еще один любопытный документ – показания доктора искусствоведения Герхарда Штрауса, которые потом будут использовать во многих книгах, посвященных поиску Янтарной комнаты. В своих показаниях он указывает на семь мест, где, по его мнению, может находиться комната. Интересно, что все они находятся на территории современной Польши», – отмечает ведущий архивист отдела использования документов архива Анжелика Химичева.

«Ранения Эрмитажа»

Советский художник Адриан Каплун всю блокаду жил в городе и работал над альбомом блокадных литографий. В фонде архива насчитывается около 400 дел живописца, при этом в одном таком деле может быть от 10 до 15 рисунков и графики.

«В своем дневнике, который хранится у нас, он пишет, что работает тайком. Художникам в военное время нельзя было работать на улице, фиксировать состояние города, для этого нужно было специальное разрешение. Поэтому зачастую художники, находясь на улице, просто запоминали увиденное, а затем воспроизводили. Адриану Владимировичу повезло: он сам жил в центре города и часто фиксировал то, что видел из своего окна», – рассказывает Татьяна Зверева.

К слову, в то непростое время Ленинградское отделение Союза советских художников (ныне Санкт-Петербургский союз художников – прим. ред.) давало задание своим членам-художникам фиксировать состояние памятников архитектуры и истории города. Так, в архиве хранится один из графических листов художницы Веры Милютиной, где она зафиксировала «ранения Эрмитажа». Всего за два с половиной месяца, с февраля по апрель 1942 года, она сделала ряд рисунков углем и итальянским карандашом. По словам архивистов, большинство работ этой серии не сохранилось, а около десяти листов впоследствии приобрел Эрмитаж.

Знаки той войны

Конечно, в то время не забывали об объектах культурного наследия, многие из которых не удалось эвакуировать на большую землю. Часть пережидала это время в подвалах Исаакиевского собора. Но их не просто прятали. За ними ухаживали члены специальной музейной комиссии. В нее вошли представители ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Гатчина». Так, в архиве хранится дело под названием «Внутренняя книга регистрации температурно-влажностного режима» в Исаакиевском соборе.

На бумаге специалисты каждый день с сентября 1943 года по ноябрь 1944-го фиксировали температуру как на портике, так и внутри собора. Например, сегодня, 19 января 1944 года, на портике было -2 градуса, а внутри памятника - 1.

«В таких сложных условиях женщины работали, охраняли наши коллекции. Фиксировали все, что их окружало. Были, например, такие записи: «5 декабря 1943-го во время арт-обстрела в колонну западного портала попал снаряд, осколками повреждена поверхность соседней колонны. Повреждены стены, ступеньки. Составлен акт». Мы до сих пор можем видеть результаты обстрела на колонне, которые оставлены нам как знаки той войны», – рассказывает заведующая отделом использования документов архива Елена Минкина.

В дальнейшем экспонаты, спрятанные в подвале собора, найдут свое место и в домике Петра I. Осенью 1944 года в Петербурге откроется воссозданная экспозиция в домике, после трехлетней консервации из-за войны. Речь о мебели Летнего сада, гравюрах, фотографиях, чертежах. Тогда же для выставки пятью бюстами Петра I поделились специалисты ГМЗ «Петергоф». К слову, посещаемость домика Петра I, по словам эксперта, для тех лет оказалась весьма высокой: за октябрь – ноябрь 1944 года музей посетили 7070 человек, а также организовали 4638 экскурсий.