Храм и музей: что хранится в архиве народной памяти?

На окраине Северной столицы, в живописном местечке на берегу речки Дудергофки, вблизи Старо-Пановского кладбища, высится церковь в честь святых мучеников Адриана и Наталии - храм-памятник, посвященный памяти погибших и пропавших без вести под Ленинградом. Место возведения храма выбрано неслучайно, летом 1942 года в этих местах шли кровопролитные бои Старо-Пановской наступательной операции, целью которой была попытка прорыва блокады. Только по официальным данным, за несколько дней проведения операции погибло свыше 4 тысяч советских бойцов.

Дорога к храму

Вечная суета и нескончаемый шум мегаполиса неторопливо отступают. Извилистая дорога петляет среди приземистых домиков, за серыми крышами которых, словно путеводная звезда, сияет золотая маковка храма-памятника святых мучеников Адриана и Наталии. Выхожу из тесноты жмущихся друг к другу хаток на обширную площадку, в центре которой храм. Кое-где его стены еще прикрыты строительными лесами.

Храм существовал в Старо-Паново (ранее Лигово) с первых лет XIX века, был сначала часовней, потом храмом-усыпальницей для четы его основателей графов Буксгевден. Со временем стал церковью при деревенском кладбище и оставался действующим вплоть до 1941 года, когда оказался на линии фронта и был уничтожен артиллерийским огнем.

Возрожденный храм стоит примерно в 300 метрах от фундамента разрушенного здания. Его строили, что называется, «всем миром», участвовали все – руководители предприятий, местные жители, дети и внуки павших героев войны: кто-то жертвовал кирпичи и цемент, кто-то бетонные блоки, арматуру и т. д. Регулярные богослужения в новом храме начались с 2005 года, но работы хватает и сегодня.

- Инициатором строительства стала Антонина Осипова, жительница Старо-Паново, которая очень хорошо помнит прежнюю разрушенную войной церковь. В июне 1941 года, ей было всего 15 лет. По ее воспоминаниям, после войны здесь не осталось ни дома, ни кустика, только круги колючей проволоки и множество окопов, превращенных в большие захоронения немецких и наших солдат. Увиденное и пережитое поразило Антонину Петровну, и она стала радеть за строительство нового храма в память о погибших солдатах-фронтовиках, - рассказывает протоиерей Михаил Стрельников, настоятель храма-памятника святых мучеников Адриана и Наталии.

Мирную тишину разрывает глубокий нарастающий рокот. Настоятель спокойно продолжает путь, пока я удивленно запрокидываю голову. Прямо над нами идет огромный авиалайнер. Шум его двигателей отдаленно напоминает рев пикирующих бомбардировщиков, когда-то терзавших эти места.

- Во время Старо-Пановской операции в этом районе авиация и артиллерия активно утюжила позиции войск. Все настолько было изрыто воронками, что напоминало скорее лунный пейзаж.

- Почему храм не восстановили на историческом месте?

- Когда люди возвращались в родные места, их встретили лишь руины и земля, из которой торчали кости павших. При бомбежках старые могилы были уничтожены, на их месте стали делать новые захоронения, не стал исключением и фундамент первого храма.

В настоящее время основное строительство уже близится к завершению, впереди наиболее трудные и ответственные этапы – наружные и внутренние отделочные работы, подключение храма к инженерным сетям и коммуникациям, обеспечение теплом, устройство мемориального парка.

В окопах не бывает атеистов

При возведении храма был найден блиндаж времен войны, теперь на его месте располагается музей воинской славы «ДОТ», в экспозиции которого представлены помятые, пробитые пулями каски, покореженные ржавые котелки, гильзы, оружие и другие военные реликвии.

Проходим мимо группы рабочих, стыдливо прячущих предательски дымящие сигареты. Отец Михаил открывает тяжелую металлическую дверь. В полумраке ДОТа резко выделяется белое световое пятно амбразуры, куда смотрит дуло пулемета системы Дегтярева. А к стрелковой ступени вальяжно прислонилась легендарная винтовка Мосина. В углу одиноко мерцает огонек лампадки перед иконой.

- Это народный музей, большинство артефактов принесли прихожане, другие найдены при раскопках вблизи храма – рассказывает отец Михаил, показывая на стенды, где выложены письма с фронта, личные вещи бойцов, нательные кресты и образки, найденные на поле боя. - У нас есть подлинные свидетельства христианской православной веры. Вот, например, образок Богоматери, в который попала вражеская пуля. Интересно, что даже во времена официальной атеистической пропаганды, матери и жены зашивали в гимнастерки воинов молитвенные ленты и образки, вкладывали их в партбилет, а многие солдаты носили нательные кресты.

Главная ценность и уникальность этого музея в том, что акцент здесь сделан не на милитаристской стороне войны, а на человеческой. Фотографии, документы, письма с фронта, воспоминания людей о родных, погибших и пропавших без вести на Ленинградском фронте, – вот что составляет основу этого народного музея. И, конечно, рукописная Книга памяти, куда каждый пришедший в храм может вписать рассказ о своих родственниках, сражавшихся за Ленинград.

Память народа

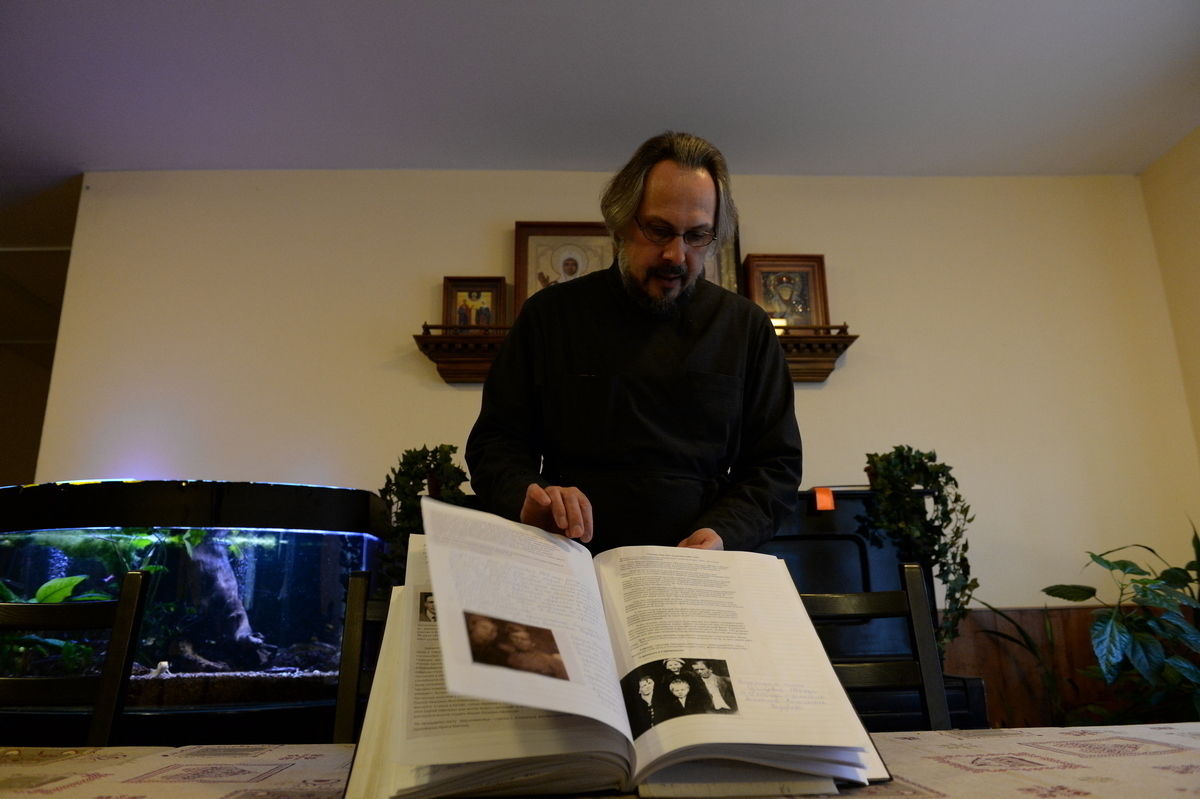

Отец Михаил бережно достает с полки «книгу судеб» - внушительный фолиант, надпись на котором гласит: «Для сохранения памяти и молитвенного поминовения погибших и пропавших без вести при обороне Ленинграда». Большинство записей сделано от руки, к некоторым приложены фотографии, письма с фронта, копии приказов.

- Это архив народной памяти, которая раньше хранилась только в семьях, - говорит настоятель, листая исписанные страницы фолианта. Записей так много, что скоро придется заводить еще один том, ведь книга постоянно пополняется.

Одна из первых записей принадлежит бывшему настоятелю храма протоиерею Антонию Витвицкому, который описал боевой путь своего отца, ставший семейной трагедией: «12 июля 1941 года отец добровольно пошел на фронт рядовым в составе Народного ополчения. По официальным документам, в том же месяце он пропал без вести, что долгие годы скребло наши сердца неопределенностью и ожиданием чуда».

Согласно записи спустя несколько лет родственникам удалось разыскать однополчан без вести пропавшего и частично восстановить картину произошедшего. «Ополченцев посадили в товарный поезд и отправили в сторону фронта. Кому-то выдали ружья, мой отец в составе минометного расчета должен был носить ствол миномета. Под Лугой ополченцы, не успевшие получить боеприпасы и патроны, столкнулись с группой немецкого десанта, вооруженной автоматами и гранатами. Многие ополченцы были убиты, кто-то сдался в плен, кто-то пытался убежать. Мой безоружный отец утонул, переплывая реку Лугу с вверенным ему стволом миномета. Ему было 28 лет, он не успел никого убить», - записал в книге протоиерей Антоний.

Еще одна запись рассказывает об Александре Богданове. До войны он работал на заводе в городе Сенгилей столяром. Служил в 308-м полку 98-й стрелковой дивизии. В феврале 1944 года погиб в бою под городом Сланцы. «Сейчас его дочери 80 лет. У нее две дочери, четверо внуков, шесть правнуков. В большой семье хранят память о родном человеке», - записала в книге внучка фронтовика Антонина Назарова.

Следующая запись посвящена непростой судьбе Жафера Деянова. Уроженец деревни Красный Яр Нижегородской области, он приехал в Ленинград в 1933 году, устроившись дворником. Женился, в семье родился первенец, ничего не предвещало беды. Но в 1937 году, в пору страшных репрессий, по ложному доносу был осужден по 58-й статье (политической). Его жене удалось собрать документы, подтверждающие его невиновность, и Жафер был реабилитирован. Участвовал в Финской войне. За две недели до начала Великой Отечественной войны родился второй сын. Отца призвали на фронт, его жена с детьми осталась в осажденном Ленинграде.

«Мама получила извещение, что ее муж пропал без вести 31 июля 1942 года. Он был простым солдатом, ориентировочно павшим где-то в районе Старо-Паново. Был честным тружеником, законопослушным гражданином и в трудную годину шел защищать свою Родину, за которую сложил голову», - сделала запись в книги дочь павшего воина.

В бой без «смертника»

На стенах музея десятки уникальных фотографий. Одна из них особенно примечательна, на ней группа улыбающихся офицеров 59-го полка 85-й стрелковой дивизии. Спустя несколько часов после того, как был сделан этот снимок, они ушли в бой и практически все погибли в ходе Старо-Пановской операции.

Среди экспонатов музея много личных вещей павших бойцов, найденных на местах сражений, возможно, некоторые из них принадлежали кому-то с этого снимка, воину, сложившему голову за Отечество.

К сожалению, далеко не всегда удается идентифицировать, кому принадлежал тот или иной обнаруженный поисковиками артефакт. Советским солдатам выдавали эбонитовые медальоны (небольшой тубус), куда вкладывалась бумажка с данными бойца. Мало того, что такие тубусы легко горят и плавятся, так за более чем 70 лет в земле или болотах внутри истлевает бумага. Кроме того, многие солдаты шли в бой без «смертника», потому что среди бойцов бытовало суеверие, заполнишь вкладыш - убьют. Нередко медальоны просто выкидывали или носили в капсулах иголки, спички, махорку.

Тем ценнее те редкие случаи, когда по малейшим деталям удается установить имя и фамилию бойца. Так, в 2015 году поисковики обнаружили в Верхнем Койрово танк Т-28, увязший в илистой почве водоема. Внутри подбитой боевой машины покоились останки бойца и несколько личных вещей. Идентифицировать танкиста удалось по именной алюминиевой ложке. Им оказался радист Александр Скрипко.

- Поскольку место, где сегодня стоит храм, находилось непосредственно на линии фронта, при строительных работах были найдены десятки останков павших. Их становилось все больше по мере работы поисковиков. Тогда решили создать воинское мемориальное захоронение, но сделать это сразу оказалось невозможным, требовалось обоснование, - рассказывает отец Михаил.

Идентификация останков Александра Скрипко, участника проходивших в этих местах сражениях и его желания родственников, сделавших официальный запрос в Минобороны, и обратившихся через настоятеля храма к официальным властям, позволило получить разрешение на организацию воинского захоронения. В итоге танкиста и останки неидентифицированных бойцов были погребены на новом воинском мемориальном захоронении, организованном неподалеку от храма.

Одна из последних на данный момент записей в Книге памяти рассказывает об Александре Скрипко. В феврале 2018 года родственники узнали, что поисковым отрядом обнаружены останки пропавшего героя.

«Имя, которое мы слышали с самого детства. Наш отец, дедушка, прадедушка, который в 1941 году ушел воевать за свою Родину, свой город – Ленинград, за свою семью – жену и трех маленьких детей», - записала правнучка Александра Скрипко.

СПРАВКА

Старо-Пановская операция стала первой, в ходе которой под Ленинградом захватили в плен солдат Вермахта. Раньше этого никогда не было, если не считать единичных «языков». Поэтому пленных провели по улицам блокадного Ленинграда, чтобы показать жителям, что страшный враг может быть и нестрашным, и побежденным. Это запечатлели многочисленные фотографии и кадры военной кинохроники.