Солнечный чемодан и квантовый компьютер: над чем работают петербургские физики

Наша экскурсия по Физтеху начинается в институтском музее.

Первым директором ФТИ был Абрам Иоффе. В вузе бережно хранят память об основателе. Остался даже кабинет отца-основателя российского физики! Причем в первозданном виде...

ИЗ ЭРМИТАЖА В КАБИНЕТ

1928 год. В Эрмитаже проводят инвентаризацию всей мебели. Отделяют «обычную» от представляющей музейную ценность. «Простую» решают подарить выдающимся советским деятелям. Так чешские диваны, стулья и шкафы XIX века перемещаются из Эрмитажа в кабинет Иоффе. Предметы интерьера до сих пор хранятся в доме на Политехнической улице.

Тут же находятся посмертная маска ученого, его теннисная ракета (он был фанатом этого вида спорта), купленные за границей приборы... Вольтметры и амперметры Иоффе приобретал на деньги за прочтение лекций в разных странах мира.

«А вот это письмо Абрама Федоровича в Баварскую академию, написанное на немецком. Он прекрасно знал этот язык. Какое-то время Иоффе жил в Германии и учился у первого в мире нобелевского лауреата по физике Вильгельма Рентгена, - рассказывает репортеру «Петербургского дневника» академик РАН и председатель оргкомитета празднования 100-летия ФТИ Андрей Забродский. - Что в письме? Это отречение от членства в Баварской академии. Протест против преследования ученых-евреев в Германии...».

ВСЕГО ДВА СЛОВА

За сто лет в истории Физтеха произошло многое. Очень многое.

«Имена огромного количества известных во всем мире деятелей науки связаны с Физико-техническим институтом. Очень многие светила начинали тут карьеру и получили путевку в мировую науку, - говорит временно исполняющий обязанности директора ФТИ профессор Сергей Иванов. - Достаточно сказать, что кадровую основу при реализации атомного проекта в СССР составляли именно наши сотрудники».

Сергей Иванов отмечает: ФТИ остается ведущим научным учреждением в области физики.

«Причем не только в России, но и во всем мире! На любой международной конференции достаточно произнести всего два слова: «Институт Иоффе», и вы сразу вырастете в глазах окружающих», - отмечает Сергей Иванов.

ЗВЕЗДНЫЙ СИНТЕЗ

Ученые из Физтеха принимают участие в самых разных проектах. Один из самых интересных - строительство Международного термоядерного экспериментального реактора во Франции (ИТЭР). Его возводят в 60 километрах от Марселя в исследовательском центре Кадараш. В стройке века участвуют Япония, Европейский союз, Россия, США, Индия, Китай и Корея.

«Наши ученые изготавливают для него диагностические системы. С их помощью можно будет определить устойчивость работы термоядерного реактора (чтобы плазма не расплавила реактор, - прим. автора), - объясняет Сергей Иванов. - Также мы готовим специалистов для работы на ИТЭР».

Ввести ИТЭР в строй планируют после 2025 года. На реакторе высотой с 10-этажный дом человечество хочет научиться создавать дешевую и экологически безопасную энергию. По разным данным, запасы нефти, угля и газа могут закончиться на планете уже в течение ближайших 50 лет.

А вот энергии из термоядерного реактора хватит на тысячи лет вперед. Ученые из физтеха уверены: будущее за управляемым термоядерным синтезом. Поэтически они говорят: «По такому же принципу работают созданные природой реакторы - звезды»...

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГРАДУСОВ

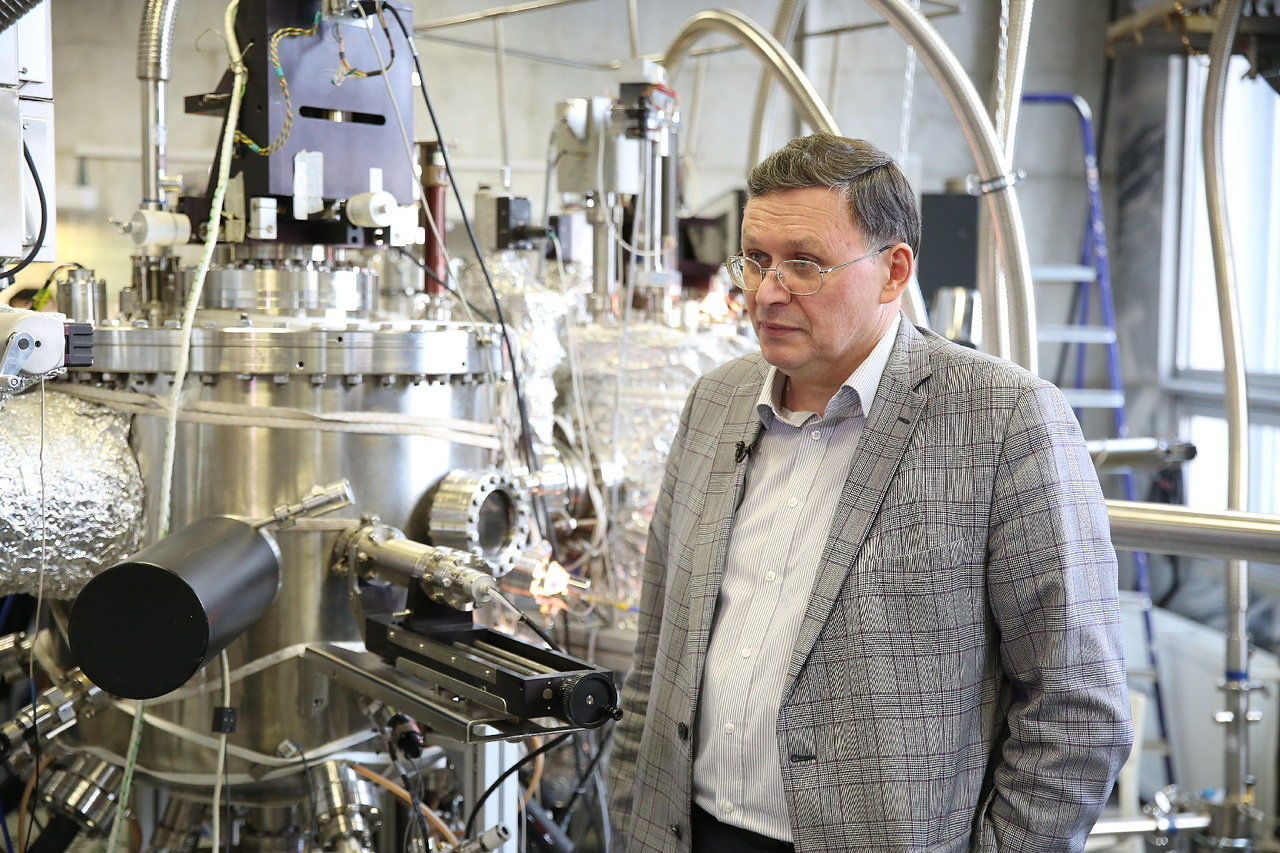

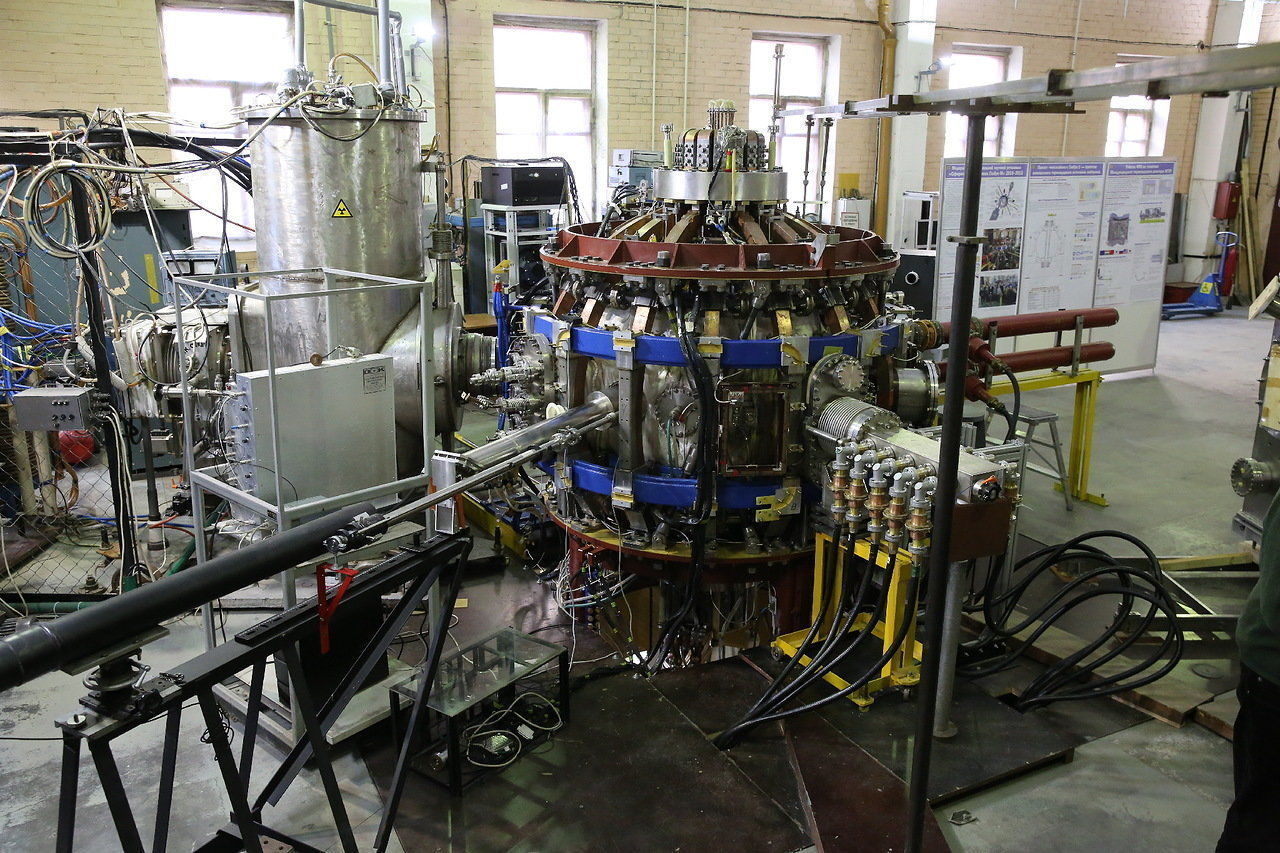

Впрочем, для исследований управляемого термояда необязательно ехать во Францию. Их можно проводить в самом ФТИ. Для этого тут есть сферический токамак «Глобус-М2».

С виду этот аппарат напоминает картинку из будущего. Поршни, турбины, рычаги, клапаны, провода. Что-то вроде иллюминатора с голубым свечением...

«С помощью сферического токамака мы изучаем поведение плазмы в лабораторных условиях, а не в реакторном режиме, - объясняют специалисты. - Исследования водородной плазмы проводятся при ее температуре до 10 миллионов градусов».

В 2018 году токамак в Физтехе приобрел еще более космический вид. Его модернизировали. Установку запустили в прошлом июне.

«В ходе реконструкции были применены самые современные высокопрочные технологии. Особенно приятно, что почти все детали изготовили наши отечественные предприятия, - с гордостью рассказывает старший научный сотрудник лаборатории физики высокотемпературной плазмы Николай Сахаров. - Большинство «запчастей» придумали и сделали здесь, в России».

Уже в ближайшем будущем агрегат улучшат до «Глобуса-3М».

КЛУБ СОЛНЕЧНЫХ ДЕРЖАВ

Дальше - больше. Ученые из физико-технического института им. А. Ф. Иоффе проводят исследования в области не только термоядерной энергетики, но и солнечной.

«Развитие этого направления происходит просто бешеными темпами! В мире солнечные батареи дают уже не меньше энергии, чем все атомные станции вместе взятые. Даже такие нефтяные страны, как Саудовская Аравия, переходят на энергию Солнца, - отмечает заведующий лабораторией физико-химических свойств Евгений Теруков. - Россия с недавних пор тоже вступила в клуб солнечных держав. Один из главных заводов по производству фотоэлектрических модулей находится в Новочебоксарске и принадлежит компании «Хевел». Не удивляйтесь названию (смеется). В переводе с чувашского это означает «Солнце»».

При этом не все солнечные батареи используются на Земле. Некоторые делают специально для космоса! Такие панели называют «каскадными». Они очень тонкие, но могут состоять из нескольких десятков слоев из разных материалов.

У ученых из Петербурга есть много разработок, которыми они могут гордиться. Одна из них - солнечный чемодан, вырабатывающий электричество в любом уголке Земли.

«Компактный аппарат состоит из двух складных солнечных модулей, аккумулятора и блока управления. На корпусе есть два USB-разъема и предусмотрена стандартная розетка на 220Вт, - рассказывают специалисты. - Устройство заряжается с помощью солнечной энергии за 4,5 часа. Накопленного заряда хватает на постоянное освещение и электропитание устройств общей мощностью 60Вт в течение 8 часов».

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ЗАСТАВКУ

В Физтехе функционируют десятки лабораторий. В институте трудится более 2 тысяч человек, в том числе 988 научных сотрудников. Все это - люди, беззаветно преданные физике и науке. Некоторые ученые даже ставят на заставку рабочего стола снимки... с микроскопов! На экранах компьютеров можно наблюдать гетероструктуры или строение полупроводников...

«Здесь вы видите растровый электронный микроскоп. Геометрия поверхности, ее морфология... С помощью этой техники можно изучить самые маленькие объекты! - с воодушевлением говорит заведующий лабораторией диагностики материалов и структур твердотельной поверхности Павел Брунков. - Также здесь есть специальные детекторы. Они позволяют определить весь элементный состав исследуемого образца. Фактически это вся таблица Менделеева!».

Область исследований самая широкая. Например, сейчас ученые из физтеха готовятся принять участие в большом проекте по разработке квантового компьютера.

«Одна из наших задач - дать специалистам в IT-технологиях понять, в каком направлении двигаться, - отмечает Сергей Иванов. - Кроме того, мы очень плотно занимаемся квантовой криптографией - это нужно для засекречивания информации. Коды такие, что их невозможно обнаружить и вскрыть».

Сложные аппараты для проведения этих работ называются так: «Установки молекулярно-пучковой эпитаксии». Журналисту «ПД» показывают несколько таких устройств - французское и российское. Ученые говорят, что отечественное оборудование ничуть не хуже зарубежного.

ДЛЯ ФРОНТА И ГОРОДА

За сто лет в Физико-техническом институте было сделано многое. Действительно многое. Наша экскурсия завершается там, где начиналась. То есть в музее.

Книги, фотографии, бюсты... Все артефакты свидетельствуют о вкладе, который Физтех внес в развитие нашего города и страны. Но отдельная страница истории - это Великая Отечественная война и блокада Ленинграда.

«Большинство героических сюжетов связано с именем «блокадного директора» Павла Кобеко - руководителя Ленинградской группы Физтеха, - рассказывает Андрей Забродский. - Он не дал своим сотрудникам умереть от голода. Павел Павлович преобразовал лаборатории в мастерские. По рабочим карточкам люди могли получать паек в два раза больше...». В мастерских разрабатывали продукцию, необходимую для фронта и для города.

«Одна из бывших лабораторий стала мастерской по производству гидрофобной земли. То есть земли, отталкивающей воду, - продолжает Андрей Забродский. - Зачем? Тут все просто. Для ДЗОТов, разрушающихся из-за дождя. Наши технологии предотвращали этот процесс».

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ СПОСОБ

Не менее интересно участие ФТИ в обеспечении работы Дороги жизни, связывавшей Ленинград с Большой землей по льду Ладожского озера.

«Когда движение только началось, то стали происходить странные аварии. Легкие машины проваливались под лед, а тяжелые проходили нормально, - рассказывает председатель оргкомитета празднования 100-летия ФТИ. - Эту проблему решили физтеховцы. Наши ученые разработали 50 специальных приборов (прогибографов) для исследования колебаний льда, которые установили на протяжении всей трассы. Оказалось, вся причина в резонансе. Некоторые машины ехали по Дороге жизни со скоростью распространения волны подо льдом (35 километров в час), что вызывало разрушение. Работа физтеховцев позволила учесть все эти моменты, и трасса эксплуатировалась безаварийно».

В завершение беседы Андрей Забродский добавляет, что слоган празднования векового юбилея ФТИ звучит так: «100 лет масштабных технических проектов, служения науке и Отечеству».

«Тут оправдано каждое слово, - говорит Андрей Забродский. - Известный физик Манфред фон Арденне как-то раз сказал: «Я знаю только один способ программирования открытий. Способ советского физика А. Ф. Иоффе. Сформировать такую школу и такой климат, при котором вероятность открытий резко возрастает». Не зря наш институт называют колыбелью российской физики!».

НА ЗАМЕТКУ

С ФТИ связаны сразу пять нобелевских лауреатов. Это физтеховцы Николай Семенов и Жорес Алферов, а еще трое - Лев Ландау, Петр Капица, Игорь Тамм - начинали здесь свою карьеру. Любопытно, что Жорес Алферов возглавлял Физтех с 1987-го по 2003 год.

КСТАТИ

1918-й - год создания знаменитого Физтеха. Институт был основан «отцом советской физики» Абрамом Иоффе. Абрам Федорович возглавлял ФТИ в течение нескольких десятилетий. Имя этого выдающегося ученого и организатора науки институт носит с 1960 года.